The influence of different types of land use on spatial variation in exchangeable acidity and organic carbon content in the middle taiga subzone of Karelia

The influence of different types of land use on spatial variation in exchangeable acidity and organic carbon content in the middle taiga subzone of Karelia

Abstract

The work presents an evaluation of spatial variation in exchangeable acidity and organic carbon content of light loamy podzolic soils in the middle taiga subzone of Karelia. The research was conducted using various statistical and geostatistical methods. It was found that exchangeable acidity was the least variable parameter in the studied areas (coefficient of variation about 5%). However, soil cultivation and fertilization led to a significant decrease in acidity. The pHKCl values in the field vary between 4.42 and 5.54 and are in the medium-acid to slightly acidic range. In the forest area, the soils are highly acidic: pHKCl<4.50, and the average value is 0.9 lower than in the cultivated area. The level of variation in organic carbon content is determined as average. In the area under the forest, the range of values and the coefficient of variation increase (from 22.38 to 28.04%), and the average organic carbon content increases almost twofold — from 1.91 to 3.60%. Agricultural use changes the spatial distribution of soil properties. An increase in the degree of cultivation of the site leads to a decrease in the distances at which spatial correlation is observed, i.e., to a change in the scale of heterogeneity. The distribution of acidity is 30% determined by anthropogenic influence, while the distribution of organic carbon in surface horizons is primarily determined by the relief of the site. Based on the obtained data, cartograms of the distribution of acidity levels and organic carbon content in the studied areas were constructed using the Kriging method.

1. Введение

Своевременная диагностика изменения почвенного покрова и, в частности, снижения почвенного плодородия, является одной из актуальнейших задач для почвенно-охранной деятельности и рационального природопользования. Знание неоднородности почвенных свойств позволяет использовать изученные признаки их состава и свойств при мониторинге состояния почв, обосновании прогнозов их поведения при изменении условий функционирования. В частности, в связи с развитием адаптивно-ландшафтного земледелия оценка варьирования показателей почвенных свойств, способствует принятию оптимальных решений при реализации стратегии точного земледелия

, .Пространственная неоднородность почв и почвенных свойств возникает в ходе действия сложных процессов, работающих в течение длительных периодов времени на различных иерархических уровнях в зависимости от конкретных условий развития почв. Пространственное варьирование признаков почвы определяется целым рядом факторов, часть из которых могут иметь случайный характер, другие — регулярность в пространстве. Соответственно пространственная неоднородность почвы имеет двойственную природу. В ней можно выделить регулярные, закономерные составляющие и случайные компоненты

, , . У целинных земель главными будут природные факторы: комплексность почвенного покрова и ландшафтно-экологические условия. При сельскохозяйственном освоении почв происходит ряд изменений, касающихся морфологического строения, химических свойств , .Изменение варьирования различных показателей при окультуривании земель происходит сложным образом. С одной стороны, при сельскохозяйственном использовании в почве формируется пахотный горизонт, который нивелирует генетические свойства почв и почвообразующих пород в пределах поля

. Также на вовлеченных и освоенных в пашню залежах пространственное варьирование свойств почв уменьшается за счет снижения «пестрополья», куртинистости напочвенного травянистого покрова . С другой стороны, неоднородность интенсивно используемых пахотных почв во многом может быть связана с низкой равномерностью внесения удобрений .Таким образом, решающим фактором, обусловившим неоднородность в содержании элементов питания в пахотном слое окультуренных почв, является не столько различие в видах почв, сколько характер производственной деятельности человека — господствовавшая система земледелия и система удобрения. Цель данной работы — изучение влияния различных типов землепользования на пространственное варьирование актуальной кислотности и содержания органического углерода в дерново-подзолистых почвах.

2. Объекты и методы

Исследования проводились в окрестностях г. Петрозаводска на территории агробиологической станции Карельского научного центра. Здесь относительно компактно располагаются сельхозугодья, активно использующиеся в настоящее время (пашни, сенокос), а также постагрогенные фитоценозы (лесные сообщества различного возраста).

Рельеф района исследования представляет собой моренную холмистую равнину. Имеется пологий склон к реке в направлении восток-запад.

Наибольшую территорию станции занимают подзолистые, суглинистые и глинистые почвы на суглинистой валунной морене, и глее-подзолистые суглинистые почвы. Также значительная часть земель приходится на дерновые оподзоленные почвы на валунной морене.

Исследования проводились на двух участках. Первый — поле площадью 1,5 га. Северная часть участка представляет собой залежь. Эта часть не использовалась на протяжении нескольких десятилетий, но ежегодно скашивается. Остальная часть поля занята однолетними культурами — картофель, горох, овес. Второй участок — средневозрастной лес площадью около 1,2 га, представляющий собой участок лесовозобновления (посадки карельской березы Betula pendula var. carelica возрастом 50 лет) на бывших сельскохозяйственных угодьях.

При сельскохозяйственном освоении в наибольшей степени изменяются основные характеристики верхнего пахотного горизонта почвы. На культивируемом участке пахотный горизонт был представлен однородным слоем почвы толщиной около 20 см. Известно, что этот горизонт сохраняется в течение длительного времени после прекращения сельскохозяйственной деятельности. На участке лесовозобновления мощность старопахотного горизонта варьировала от 16 до 21 см. Для анализа образцы массой 200–300 г отбирались из прикопок с глубины 10–15 см, что соответствует средней части пахотного (старопахотного) горизонта и позволяет избежать влияния «краевого» эффекта - дернины и подпахотных горизонтов.

Отбор образцов производился по случайно-регулярной сетке с шагом 10–15 м. Всего было отобрано 104 образца на поле и 86 — на участке под лесом. В высушенных и просеянных через сито 2 мм почвенных образцах определяли обменную кислотность (рНKCl) потенциометрически. При подготовке образцов для определения содержания углерода из высушенных образцов выбирались все корешки, затем образцы растирали в ступке и просеивали через сито 0,25 мм. Содержание общего органического углерода определяли в навеске массой 50 мг методом высокотемпературного каталитического сжигания на анализаторе ТОС-L CPN «Shimadzu». Исследованные почвы не содержат карбонаты, поэтому содержание органического углерода принято равным содержанию общего углерода.

Вариабельность почв исследовалась с помощью различных статистических и геостатистических методов. Для оценки закономерностей пространственной вариабельности изучаемых почвенных свойств использовался метод вариографии

, . Были построены графики зависимости полудисперсии свойств от расстояния между точками опробования и подобраны модели, описывающие пространственную структуру исследуемых свойств , . Полудисперсия характеризует степень различия данных в зависимости от расстояний между ними.Полудисперсия рассчитывалась по формуле:

где Y(h) — экспериментальное значение полудисперсии, z(xi) и z(xi + h) - результаты измерений в точках xi и xi + h, а N(h) — количество пар точек, удаленных друг от друга на расстояние h.

На основании полученных данных строились «вариограммы» — графики зависимости полудисперсии Y(h) от величины смещения h (расстояния между точками, где этот показатель был измерен).

Расчет значений семивариограмм проводился на расстояниях до 100 м с шагом 10 м. Семивариограммы рассчитывались как для исходных данных, так и для регрессионных остатков. Для построения картограмм использовался обычный и регрессионный кригинг. В случае регрессионного кригинга сначала, используя географические координаты точек, с помощью регрессионных методов строилась линейная или квадратическая трендовая поверхность, а затем для остатков проводился геостатистический анализ

. Для расчета и построения семивариограмм нами использовался пакет программ Variowin, а для построения картограмм пространственного распределения по предсказанным значениям — пакет SURFER Version 11.6 software.3. Результаты и обсуждение

Все полученные результаты были статистически обработаны (табл. 1).

Таблица 1 - Статистические характеристики свойств поверхностных (0–20 см) горизонтов почв

Статистический параметр | pHKCl | C, % | ||

поле | лес | поле | лес | |

Минимум | 4,42 | 3,40 | 0,96 | 2,13 |

Максимум | 5,54 | 4,41 | 3,07 | 5,91 |

Размах | 1,12 | 1,01 | 2,11 | 3,78 |

Среднее | 4,94 | 4,03 | 1,91 | 3,60 |

Дисперсия | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 1,02 |

Ст. откл. | 0,23 | 0,22 | 0,43 | 1,01 |

Коэф. вар., % | 4,58 | 5,37 | 22,38 | 28,04 |

эксцесс | -0,19 | 0,08 | 0,10 | -0,02 |

асимметрия | 0,20 | -0,68 | 0,19 | 0,81 |

Значения pHKCl на поле варьируют в пределах 4,42-5,54 и находятся в группе средне- и слабокислой. На участке под лесом почвы сильнокислые: максимальное значение pHKCl не превышает 4,50. Однако участки близки по характеристикам варьирования. Размах варьирования и коэффициент вариации практически не изменились. Коэффициент вариации на обоих участках около 5%, что характеризуется как низкий. В работе

также отмечено, что обменная кислотность относится к числу свойств со слабой вариабельностью.Участок под лесом характеризуется более высоким содержанием органического углерода. При этом размах значений увеличивается в 1,8 раза, а коэффициент вариации — с 22 до 28%. Уровень варьирования определяется как средний. Достаточно высокий положительный коэффициент асимметрии указывает на наличие большого числа точек с повышенным содержанием органического углерода.

Анализ полученных данных позволил отнести исследованные выборки к нормальному распределению. Сравнительный анализ двух выборок выявил достоверные отличия содержания органического углерода и кислотности в почве двух участков. Так, pHKCl в почве на поле было в среднем достоверно (P0,95) на 0,9 выше, чем в лесу, среднее содержание органического углерода достоверно ниже на 1,7 % (P0,95).

Похожие закономерности (снижение содержания органического углерода и уровня кислотности при антропогенном воздействии) отмечают многие исследователи. Снижение уровня кислотности может быть вызвано активным использованием удобрений, содержащих известь

, .В случае с содержанием органического углерода таких причин может быть несколько. Так, подобные изменения могут быть связаны с тем, что на культивируемых почвах происходит перемешивание с нижележащими слоями при обработке почв. На исследуемых участках средняя мощность пахотного (старопахотного) горизонта составляла около 20 см, что характерно для вспашки под многолетние травы. Однако позднее, часть участка была распахана под однолетние культуры, в том числе и картофель, что требует более глубокой вспашки. В результате при распашке в пахотный горизонт был вовлечен материал подпахотных горизонтов, в том числе и подзолистого, отличающегося пониженным содержанием углерода.

Кроме того, лесовозобновление на бывших сельскохозяйственных землях предполагает накопление почвенного углерода: формирующаяся лесная подстилка и опад древостоя ускоряют процессы аккумуляции органического вещества

, , . В то же время на участке, подверженном антропогенному воздействию, содержание органического углерода в пахотном горизонте во многом определятся особенностями выноса углерода с урожаем сельскохозяйственных культур и снижением поступления в почву растительных остатков на сенокосных угодьях.Регрессионный анализ показал, что для всех свойств выявлены тренды. Полученные трендовые поверхности с очень высокой вероятностью (99%) объясняли изменения свойств в зависимости от положения (координаты) точек пробоотбора. Множественный коэффициент детерминации составил при этом до 12% для содержания углерода и 29,9% для pHKCl на поле.

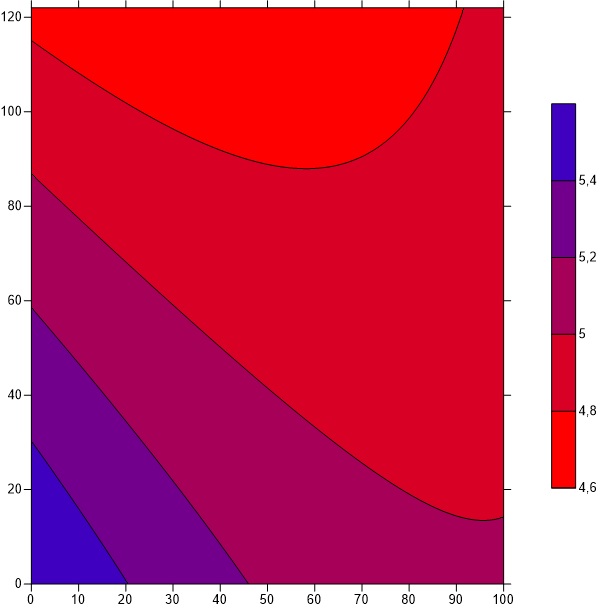

Трендовая поверхности для pHKCl представлена на рис. 1. Как видно из рисунка, основное направление снижения уровня кислотности — с юго-запада на север, что соответствует направлению изменения степени антропогенного воздействия — от пашни к сенокосу.

Рисунок 1 - Поверхность тренда второго порядка для pHKCl

Примечание: участок на поле

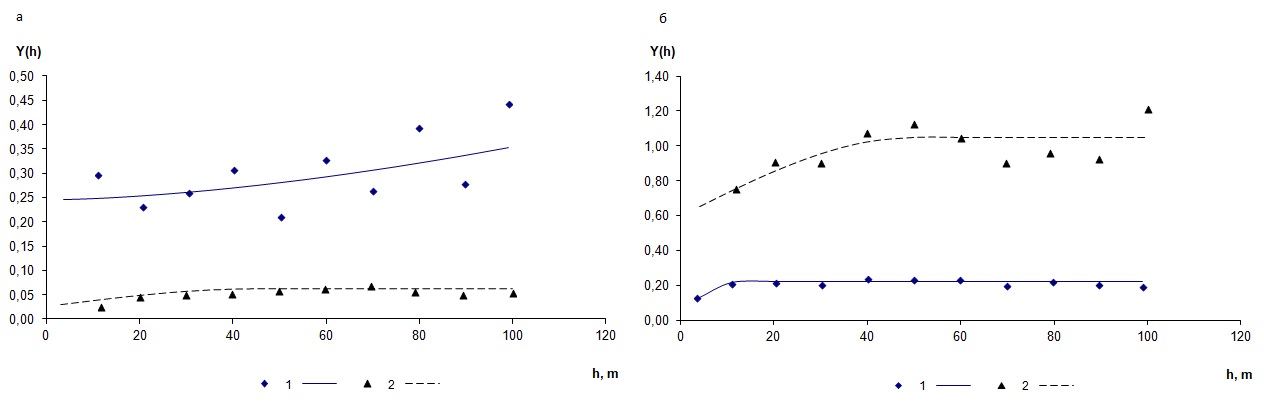

Рисунок 2 - Экспериментальные вариограммы для pHKCl (а) и содержания органического углерода (б) с подобранными теоретическими моделями:

точки – рассчитанные значения; линии – подобранная модель; 1 – участок на поле; 2 – участок под лесом

Таблица 2 - Параметры моделей вариограмм

Параметр | участок | полудисперсия | модель | наггет, С0 | порог, (С0+С) | ранг (а), m | пространственная зависимость С0/(С0+С), % |

pHKCl | поле | 0,05 | Степенная | 0,25 | - | - | - |

лес | 0,05 | Сферическая | 0,025 | 0,063 | 45 | 39,68 | |

C | поле | 0,18 | Сферическая | 0,054 | 0,219 | 13 | 24,66 |

лес | 1,02 | Сферическая | 0,60 | 1,05 | 50 | 57,14 |

Построенные для рНKCl на участке под полем вариограммы подтвердили наличие тренда в данных в виде неограниченного в пределах участка возрастания значений полудисперсии (рис. 2а). На участке под лесом уровень неоднородности имеет размеры несколько десятков метров, а степень пространственной зависимости средняя. Аналогичные результаты получены в работе

. Отмечено, что под лесом преобладало варьирование на коротких расстояниях (несколько метров). Автор связывает это с локальным разнообразием растительности в лесу по сравнению с однообразным растительным покровом на сельхозугодьях.Для содержания органического углерода вариограмма лучше всего описывалась сферической моделью с рангом 13 и 50 м на участках на поле и под лесом соответственно. Пространственная корреляция определяется как сильная ближе к средней или средняя. Таким образом, пространственное распределение органического углерода в пределах поля носит скорее случайный характер. В работе

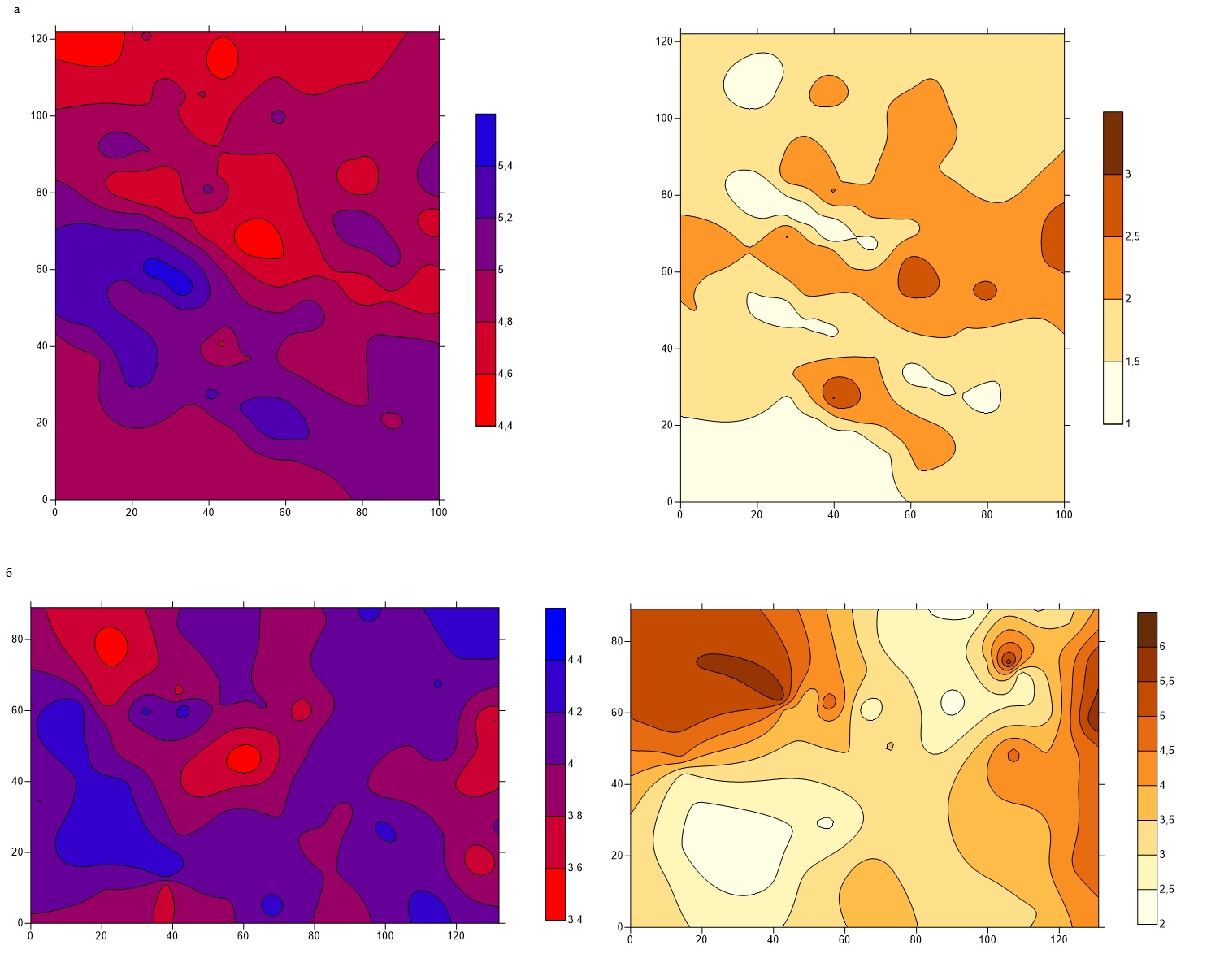

также отмечено, вариограммы для содержания органического углерода на культивируемых участках показывают меньшее значение наггета и ранга, чем под естественной растительностью. Таким образом, при сельскохозяйственном использовании сглаживается неоднородность свойств на небольших расстояниях.Так как для всех свойств выявлена хорошо выраженная пространственная структура, на данных участках возможна интерполяция результатов и построение картограмм почвенных свойств с помощью геостатистических методов. Например, рекомендуется воспользоваться обычным кригингом, а в случае наличия тренда — регрессионным кригингом. На рис. 3 представлены картограммы распределения уровня кислотности и содержания органического углерода, полученные с помощью кригинга.

Рисунок 3 - Картограммы pHKCl (слева) и содержания органического углерода, % (справа) поверхностных (0–20 см) горизонтов почв на участках на поле (а) и под лесом (б), полученные с помощью кригинга

На участке под лесом отмечены повышенные значения содержания органического углерода в северо-западной части (рис. 3б). Этот участок соответствует началу резкого понижения к реке и в верхнем горизонте появляются признаки оторфовывания.

4. Заключение

Антропогенные воздействия существенно влияют на пространственное распределение почвенных свойств. Обработка почвы и внесение удобрений приводят к значимому снижению уровня кислотности и содержания органического углерода. В результате исследования пространственного варьирования агрохимических и физико-химических свойств почв, находящихся под воздействием антропогенного пресса, установлено, что распределение кислотности на поле на 30% определяется антропогенным влиянием: среднекислые почвы под сенокосом и слабокислые — на пашне. На участке под лесом преобладает варьирование на коротких расстояниях. Распределение органического углерода в поверхностных горизонтах определяется в первую очередь рельефом участка. При сельскохозяйственном использовании сглаживается неоднородность распределения углерода.