Reactions of Scarabaeidae soil larvae to substrate vibrations

Reactions of Scarabaeidae soil larvae to substrate vibrations

Abstract

The reactions of soil larvae of three species of Scarabaeidae: Melolontha melolontha, Pachnoda marginata, and Mecynorhina ugandensis to artificial vibration stimuli were studied. It was found that the nature and parameters of the reactions differed significantly when stimulated compared to the control group. The larvae of P. marginata and M. ugandensis approached the vibration source more often than the larvae of M. melolontha, which is probably explained by the presence of fallen fruit in their diet, which can create vibrations when falling or attracting other animals. M. melolontha was more likely to react neutrally to the stimulus and move away from it. Despite the differences identified, the overall pattern of reactions in the examined species was similar. Our study shows that soil-dwelling scarab beetle larvae are capable of perceiving and using vibration signals for spatial orientation.

1. Введение

Семейство Scarabaeidae включает серьезных вредителей-полифагов. Их личинки повреждают корни многих сельскохозяйственных культур и растений, а имаго в период массового лёта способны полностью объедать листву деревьев , . К концу XX века последовательные усилия по контролю их численности, казалось, свели ущерб к минимуму, что привело к снижению интереса к данной проблеме. Однако в последние годы внедрение новых агротехнических методов и возделывание новых культур способствовали резкому росту популяций ряда видов , , , . Например, по мнению некоторых исследователей, эта тенденция в ближайшем будущем может сделать невозможным создание культур сосны в ряде регионов России . При этом, несмотря на значительный интерес к представителям семейства, базовая биология и экология многих видов остаются слабо изученными , , . Требуется разработка новых быстрых методов диагностики личинок, например с использованием ПЦР анализа .

Широко применяемые химические методы контроля оказывают негативное влияние на экосистемы , в связи с чем предлагается использовать альтернативные, более безопасные методы борьбы с M. melolontha , , , . Разработка таких методов требует глубокого понимания биологии вредителя, в том числе сенсорных механизмов ориентации личинок в почве, которые изучены недостаточно

. Известны работы, описывающие различные морфологические типы хемосенсилл на антеннах и щупиках , однако особый интерес в последнее время вызывают исследования акустического поведения.Так, было показано, что личинки третьего возраста M. melolontha и M. hippocastani, способны к стрекотанию, причем акустические сигналы этих видов различимы . Продемонстрирована роль вибраций в коммуникации: у жуков-могильщиков рода Nicrophorus самец и самка издают сигналы, которые могут передаваться в почве на расстояние до 25 см . Жуки Tetraopes tetrophthalmus (Cerambycidae) используют распространяющиеся по растениям вибрации в качестве контекстно-зависимых сигналов при спаривании . Исследования на личинках жуков-скарабеев Phyllophaga spp. и Cyclocephala spp. показали, что издаваемые ими звуки можно отличить от фонового шума по частотным и временным характеристикам .

Перспективным направлением является применение акустических технологий, включая создание сигналов, нарушающих вибрационную коммуникацию или отпугивающих насекомых, а также интеграцию таких методов в системы комплексной борьбы с вредителями , . Акустическое обнаружение почвенных насекомых уже апробировано в различных управляемых системах — от контейнеров для рассады до цитрусовых рощ . Например, показано, что вибрационное воздействие на субстрат может вызывать поведение избегания у личинок жука Phenolia (Lasiodite) picta (Nitidulidae), повреждающего плоды абрикоса . Заражение кокосовой пальмы опасным вредителем Brontispa longissima (Chrysomelidae) можно детектировать с помощью акустического оборудования . Кроме того, остро стоит задача разработки приборов для обнаружения личинок в импортируемых товарах (напр., в древесине) в режиме реального времени .

В данной работе мы исследовали влияние низкочастотных вибрационных стимулов на двигательную активность и поведение личинок майского жука (Melolontha melolontha) и двух видов бронзовок (Pachnoda marginata и Mecynorhina ugandensis). Выбор M. melolontha в качестве основного объекта обусловлен его высокой хозяйственной значимостью как вредителя, а изучение его коммуникации представляет важность для разработки безопасных методов мониторинга и контроля. Личинки бронзовок, занимая сходную почвенную нишу, питаются разлагающейся органикой и не наносят вреда культурным растениям, что делает их удобным объектом для сравнительного анализа. Крупные размеры личинок M. ugandensis позволили использовать этот вид для отработки методики подачи стимулов. P. marginata были выбраны благодаря короткому жизненному циклу и круглогодичной доступности для проведения экспериментов.

2. Методы и принципы исследования

2.1. Объекты исследования

Работа проводилась на личинках трех видов жуков семейства Scarabaeidae: майского жука (Melolontha melolontha Linnaeus, 1758), конголезской бронзовки (Pachnoda marginata (Drury, 1773)) и угандийской бронзовки (Mecynorhina ugandensis (Moser, 1907)). Во всех экспериментах использовали крупных личинок второго и третьего возрастов (L2-L3).

2.2. Сбор и содержание насекомых

Личинки M. melolontha (N=15) были собраны в июне-июле 2024 г. в Московской области (54.851892, 37.964529) на границе соснового леса. Сбор проводили методом выкапывания в корневой зоне молодых сосен (Pinus sylvestris L.). Видовая принадлежность личинок была подтверждена по морфологическим признакам (строение мандибул, эпифаринкса, форма анального отверстия), а также по строению гениталий у собранных в месте отлова имаго, что является наиболее надежным диагностическим признаком .

Личинки P. marginata (N=15) и M. ugandensis (N=2, 1♂, 1♀) были приобретены у заводчиков. Все насекомые были специально выведены в инсектариях для домашнего содержания.

Насекомых содержали в пластиковых контейнерах (ExoTerra Faunarium Large, 37×22×24,5 см) со слоем грунта ~10 см.

Для M. melolontha использовали почву, собранную в месте поимки.

Для личинок бронзовок готовили субстрат из кокосовой стружки, прелых листьев дуба и листового перегноя в соотношении 2:1:1.

Кормление: Личинок M. melolontha кормили свежими корнями сосны обыкновенной. Личинок бронзовок кормили кусочками перезревших фруктов (яблоко, груша, банан).

Влажность грунта поддерживали регулярным опрыскиванием. Температура содержания составляла 24–26 °C.

Личинок M. ugandensis из-за выраженной внутривидовой агрессии содержали индивидуально во избежание травм и каннибализма. При разработке условий содержания и рациона использовали рекомендации, разработанные Инсектарием Московского зоопарка .

Модельные стимулы:

Для создания стимулов был проанализирован спектральный состав вибраций, возникающих при ударе небольших предметов о грунт. Спектры записывали и анализировали в программе Cool Edit Pro 2.0 (Syntrillium Software, США) с использованием функции частотного анализа. Частота дискретизации составляла 44,1 кГц. Было установлено, что основные частоты таких колебаний лежат в диапазоне 100–400 Гц с пиком амплитуды в области 150–200 Гц. Методика регистрации нами подробно описана ранее . Усредненный спектр представлен на Рис. 1.

На основе анализа записей в программе Sound Forge был создан чистый тональный стимул с несущей частотой 150 Гц (Рис.2). Выбор данной частоты обусловлен тем, что она соответствует диапазону эффективного распространения колебаний в грунте .

Рисунок 1 - Пример частотного спектра колебаний, возбуждаемых неспецифическим ударом по субстрату

Рисунок 2 - Осцилограмма неспецифического удара о субстрат и модельный стимул

Вибрационный стимул передавался на субстрат с помощью вибростенда (тип 4810, Bruel & Kjaer, Дания), закрепленного вертикально на штативе. Вибратор был снабжен металлическим шаром (масса 20 г), припаянным к концу штифта. Данная установка имитировала естественные воздействия на субстрат, такие как падение плода или перемещение мелких животных.

Сигналы, излучаемые вибростендом, регистрировали и контролировали с помощью портативного лазерного виброметра (модель PDV 100, Polytec, Германия). Калибровка с помощью виброметра необходима для исключения искажений спектра сигнала, вносимых оборудованием при передаче на субстрат . Перед каждой серией экспериментов подаваемый стимул записывали и сверяли его амплитудно-частотные характеристики с эталонным сигналом. Интенсивность стимуляции контролировали по уровню сигнала, регистрируемого виброметром. Вибрационные стимулы воспроизводились с пиковым ускорением 2 м/с².

2.4. Процедура эксперимента

Эксперименты проводили в контейнерах, где содержались насекомые. Стимул подавали циклически в течение 20 минут (функция циклического воспроизведения в Cool Edit Pro) в визуально определенное место скопления личинок (обычно около кормового объекта).

Личинок M. melolontha и P. marginata тестировали группами. Личинок M. ugandensis тестировали индивидуально. Для M. ugandensis дополнительно проводили визуальные наблюдения с неспецифической стимуляцией — нанесением ударов пинцетом по субстрату.

В каждом тесте фиксировали три типа поведенческих реакций:

Положительная реакция: направленное движение к источнику вибрации, нахождение в радиусе 5 см от точки стимуляции или появление на поверхности грунта около стимула.

Отрицательная реакция (избегание): удаление от источника вибрации.

Нейтральная реакция: отсутствие выраженной поведенческой реакции; личинки оставались в зоне стимуляции (на глубине не более 5 см) и не перемещались в противоположный конец контейнера.

Часть реакций (появление на поверхности, активное перемещение) фиксировали визуально в ходе эксперимента. Окончательную оценку расположения личинок проводили после его окончания путем аккуратного разбора грунта и измерения расстояния от точки стимуляции. На каждой особи проводили не менее 10 тестов. Интервал между тестами составлял не менее 24 часов для минимизации эффекта привыкания и стресса.

Эксперименты проводили в дневное время (13:00–15:00), поскольку суточная активность личинок не выражена . В контрольной серии экспериментов вибростенд устанавливали на грунт, но стимуляцию не проводили.

Статистический анализ проводили в программе Statistica 12.0 (StatSoft, США). Для сравнения частот встречаемости поведенческих реакций между группами использовали точный критерий Фишера, поскольку он рекомендован для анализа малых выборок.

3. Основные результаты

3.1. Поведенческие параметры

Анализ поведения личинок трех видов пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae) в ответ на вибрационные стимулы позволил выделить следующие параметры для оценки реакций:

Глубина закапывания: глубина расположения личинки в грунте по окончании эксперимента.

Подход к стимулу: целенаправленное движение личинки к точке приложения стимула.

Избегание стимула: выраженная двигательная реакция удаления от источника вибрации или нахождение личинки в максимально удаленной точке от стимула в конце эксперимента.

Нейтральная реакция: отсутствие направленного движения; нахождение личинки на расстоянии не более 5 см от точки стимуляции.

Дистанция перемещения: расстояние от точки стимуляции до личинки в конце эксперимента.

Латентный период: время от начала стимуляции до начала двигательной реакции.

Поскольку личинки в норме находятся в толще грунта, оценка многих параметров (например, латентного периода) была возможна только для особей, проявлявших выраженную активность и выходивших на поверхность.

Данные, полученные для M. ugandensis, представлены для предварительного качественного сравнения, так как выборка была ограничена двумя особями, что не позволяет провести полноценный статистический анализ. Тем не менее на каждой из этих личинок было проведено по 10 экспериментов, что демонстрирует воспроизводимость наблюдаемых эффектов на индивидуальном уровне.

Личинки этого вида отличаются крупными размерами (8–12 см) и выраженной внутривидовой агрессией. У M. ugandensis была зафиксирована наибольшая дистанция направленного перемещения к стимулу — до 10 см (Рис. 3). Положительная реакция (подход) была хорошо выражена и легко фиксировалась визуально: голодные личинки часто высовывали голову на поверхность в непосредственной близости от стимула. В ряде случаев личинки подползали к стимулу снизу, не появляясь на поверхности (их движение было заметно по смещению частиц грунта).

При кормлении личинки бронзовок, в отличие от личинок хрущей, быстро (в среднем за 30–40 с) подходили к кусочкам фруктов и начинали закапывать их. M. ugandensis были способны за несколько минут закопать четверть яблока, а мелкие объекты (клубника, вишня) — практически сразу. P. marginata справлялись с аналогичными задачами за время от нескольких часов до суток.

3.2. Сравнительный анализ поведенческих реакций

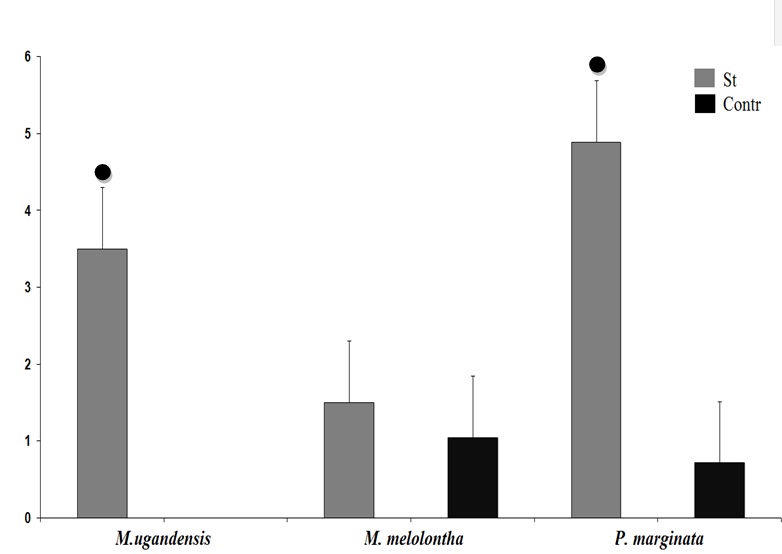

Как видно на Рис. 3, наибольшая дистанция перемещения в ответ на стимул была отмечена у M. ugandensis, что может быть связано с их крупными размерами (около 10 см против 2–3 см у других видов). У всех изученных виды двигательная активность при стимуляции достоверно отличалась от контрольных условий.

В контрольной серии (отсутствие вибрации) такие типы реакций, как подход к стимулу и избегание, практически не наблюдались, а оценить латентные периоды не представлялось возможным. Наблюдалась тенденция к снижению дистанции перемещения, особенно выраженная у M. ugandensis. В контроле личинки в основном оставались неподвижными (Рис. 3). Таким образом, вибрационная стимуляция вызывала ряд специфических поведенческих паттернов, отсутствовавших в ее отсутствие.

Рисунок 3 - Средняя дистанция перемещения личинок во время эксперимента:

St - стимул 150 Гц; Contr - контроль; ● - достоверные отличия от контроля

Примечание: на графике дано среднее значение (mean) и стандартное отклонение (SD); p < 0,05, Fishers exact test, two-tailed

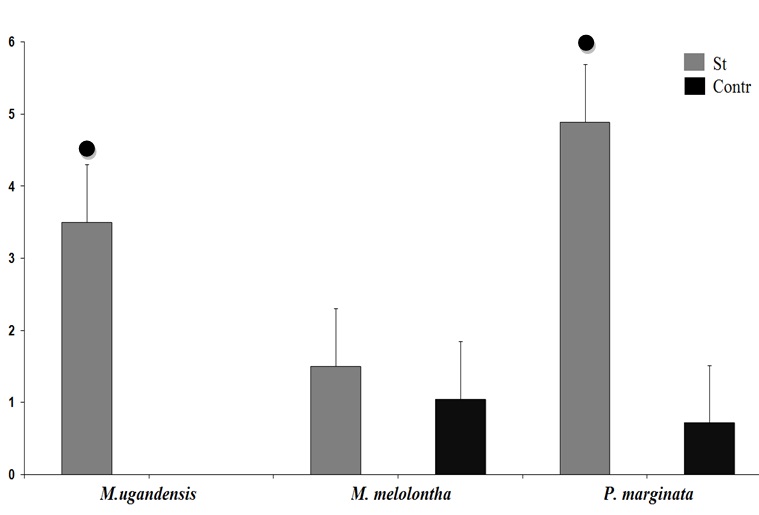

Среднее число подходов к стимулу было достоверно выше у личинок двух видов бронзовок по сравнению с контролем (Рис. 5). У личинок M. melolontha число подходов к стимулу было сопоставимо с контрольными значениями. Меньшее количество зафиксированных подходов у M. ugandensis по сравнению с P. marginata может быть связано с малой выборкой. При этом сама реакция подхода у M. ugandensis была наиболее выраженной и включала этап активного обследования стимула мандибулами.

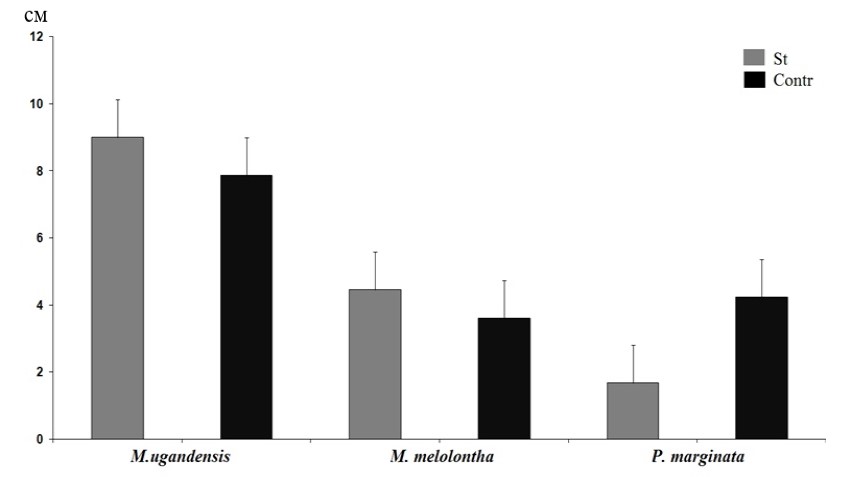

Рисунок 4 - Среднее число нейтральных реакций личинок во время эксперимента: St - стимул 150 Гц; Contr - контроль

Примечание: на графике дано среднее значение (mean) и стандартное отклонение (SD)

Рисунок 5 - Среднее число подходов к стимулу:

St - стимул 150 Гц; Contr - контроль; ● - достоверные различия от контроля

Примечание: на графике дано среднее значение (mean) и стандартное отклонение (SD); p < 0,05, Fishers exact test, two-tailed

Рисунок 6 - Среднее число реакции избегания стимула (ухода от стимула). St - стимул 150 Гц, Contr - контроль, ●-достоверные различия от контроля (p < 0.05, Fishers exact test, two-tailed).

Примечание: на графике дано среднее значение (mean) и стандартное отклонение (SD)

Рисунок 7 - Глубина закапывания:

St - стимул 150 Гц; Contr - контроль

Примечание: на графике дано среднее значение (mean) и стандартное отклонение (SD)

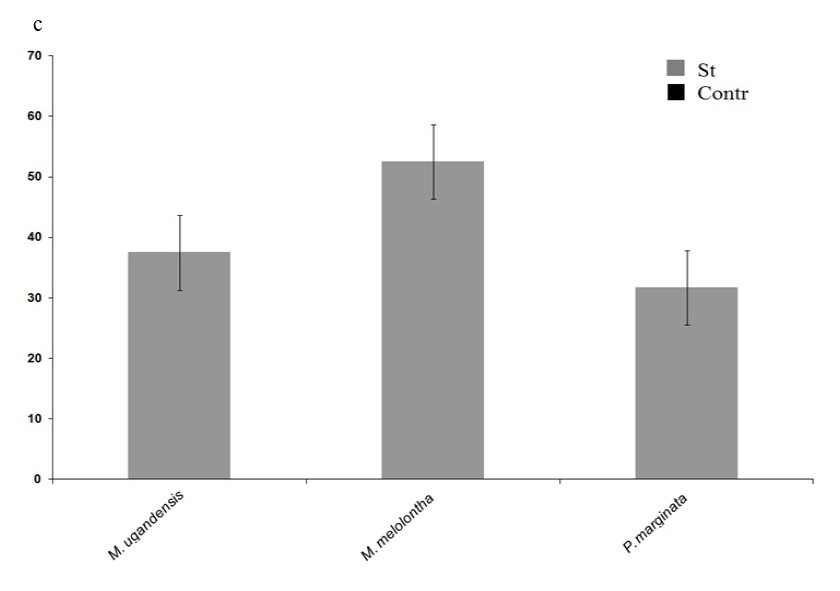

Рисунок 8 - Латентные периоды от начала стимуляции до начала двигательной активности личинок

Примечание: на графике дано среднее значение (mean) и стандартное отклонение (SD)

4. Обсуждение

Проведенные эксперименты демонстрируют, что искусственные вибрационные стимулы вызывают выраженную двигательную активность у личинок всех трех изученных видов. На это указывает возможность оценки латентных периодов (в среднем 40–50 с от начала стимуляции до начала движения) и достоверно большие дистанции перемещения по сравнению с контролем, где личинки в основном оставались в районе своей жилой камеры. Полученные данные позволяют предположить, что вибрации субстрата могут играть роль в пространственной ориентации личинок в почве.

Межвидовые различия в реакциях, вероятно, связаны с экологией и трофической специализацией видов. У M. melolontha были менее выражены реакции подхода к стимулу и более выражены реакции избегания и нейтральные реакции. Напротив, у личинок бронзовок (P. marginata и M. ugandensis) четко регистрировался подход к стимулу, в ряде случаев сопровождавшийся выходом на поверхность и активным обследованием источника вибрации.

Мы полагаем, что такое различие может быть обусловлено особенностями питания. Личинкам бронзовок необходимо питание гниющими фруктами , а падение плода на грунт сопровождается характерной вибрацией. Быстрое перемещение к источнику таких вибраций может быть адаптацией в условиях конкуренции за этот скоропортящийся ресурс с другими животными. Ориентация на вибрационный сигнал может быть более быстрой по сравнению с хеморецепцией. Личинки же M. melolontha питаются живыми корнями растений — более стабильным ресурсом, поиск которого, вероятно, в большей степени опирается на хеморецепцию. У личинок M. melolontha описаны различные типы хемосенсилл на антеннах и щупиках . Интересно, что у взрослых жуков метаболиты растений могут быть столь же привлекательны, что и половые феромоны , а поврежденные растения выделяют специфические летучие вещества, привлекающие имаго . Не исключено, что сходные механизмы могут работать и у личинок.

Реакция избегания также имеет очевидное адаптивное значение, так как вибрации могут сигнализировать о приближении хищника или конкурента. Известно, что вибрационная стимуляция может вызывать защитную реакцию (например, тоническую неподвижность) у имаго жуков из 18 семейств, включая Scarabaeidae, за счет активации хордотональных органов в ногах . Сообщается также, что личинки Scarabaeidae способны издавать звуки , хотя их функция неясна. Теоретически, они могут использоваться для внутривидовой коммуникации, например, для пространственной сегрегации и снижения конкуренции. Известно, что личинки фасолевой зерновки (Acanthoscelides obtectus) используют вибрационные сигналы, чтобы избежать контакта и повреждения друг друга внутри одного боба .

5. Заключение

Почвенные личинки Scarabaeidae активно реагируют на вибрационные стимулы, причем характер реакции (приближение или избегание) зависит от трофической специализации вида. Полученные данные подтверждают роль виброрецепции в их пространственной ориентации и открывают перспективы для разработки биотехнических методов контроля на основе акустических сигналов.