Geoinformation analysis of the state of forests in Nizhny Novgorod Oblast and their dependence on edaphic conditions

Geoinformation analysis of the state of forests in Nizhny Novgorod Oblast and their dependence on edaphic conditions

Abstract

Satellite imagery data allows to examine the forest cover of the studied territory, and its subsequent processing makes it possible to assess the density, uniformity of distribution of forest areas, as well as their condition. This research uses LANDSAT satellite image data covering Nizhny Novgorod Oblast, current as of 2024 and processed using the analytical tools of the NextGIS geoinformation platform. The obtained empirical results were compared with the indicator of the Forest Plan of the region for 2019–2028, which provides for the distribution of forest fund lands by predominant species, age groups, fullness and bonitet classes. In addition, the characteristics of forest growth conditions were compared with soil characteristics (soil genesis, soil type). Thus, this survey shows the current state of forest phytocenoses in Nizhny Novgorod Oblast and their dependence on edaphic conditions.

1. Введение

Нижегородская область — регион, расположенный в центре европейской части России и территориально относящийся к Среднему Поволжью наряду с Самарской, Ульяновской областями, республиками Татарстан, Чувашия и Марий Эл. Область вытянута в меридиональном направлении и разделена р. Волгой на низменное левобережье (Заволжье) и правобережье, составляющее часть Приволжской возвышенности .

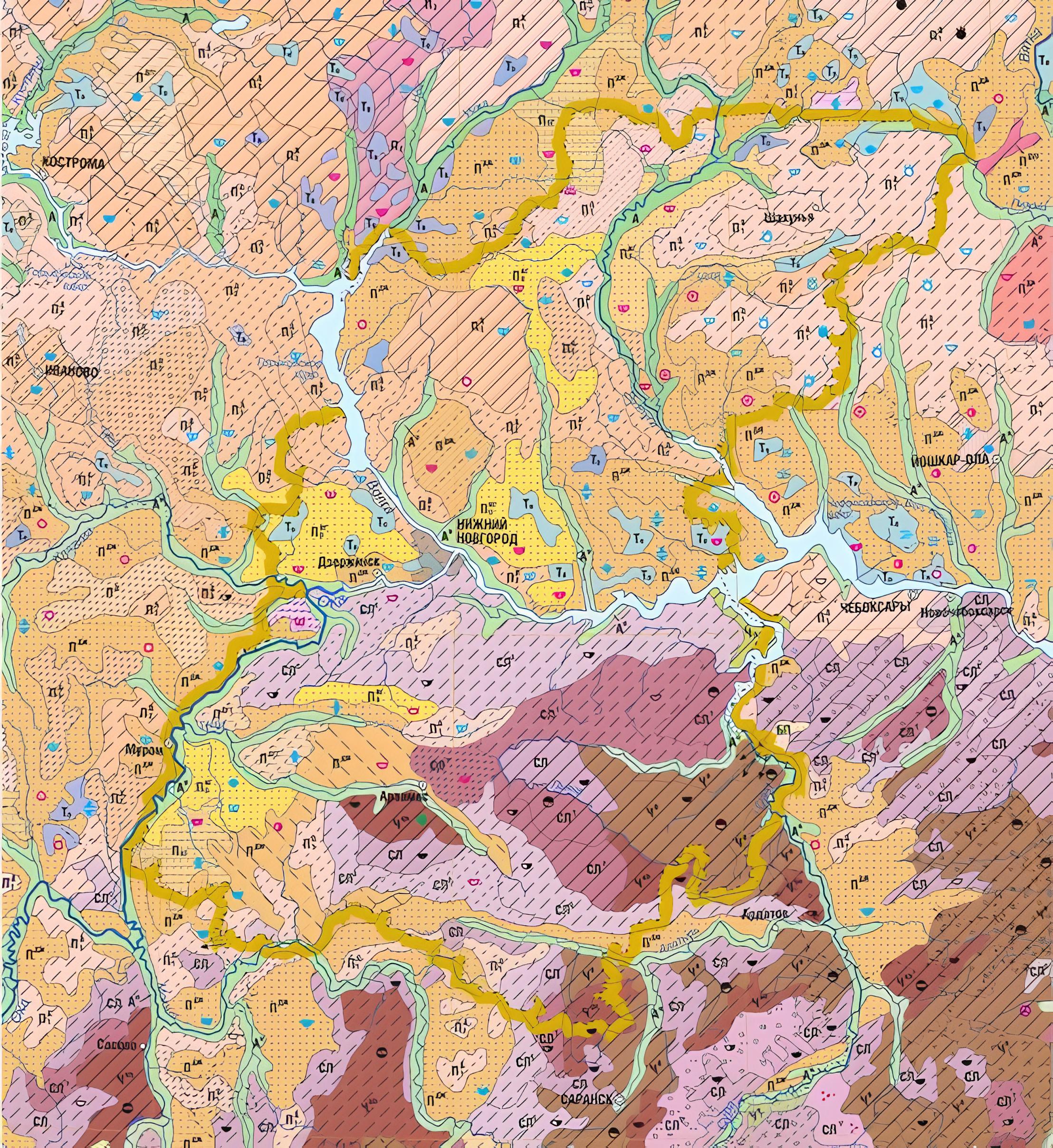

Рисунок 1 - Типы почв России

Примечание: ист. – Национальный атлас почв России, 2011

Рисунок 2 - Распределение различных типов почв в фитоценозах Нижегородской области

Примечание: ист. – Национальный атлас почв России, 2011

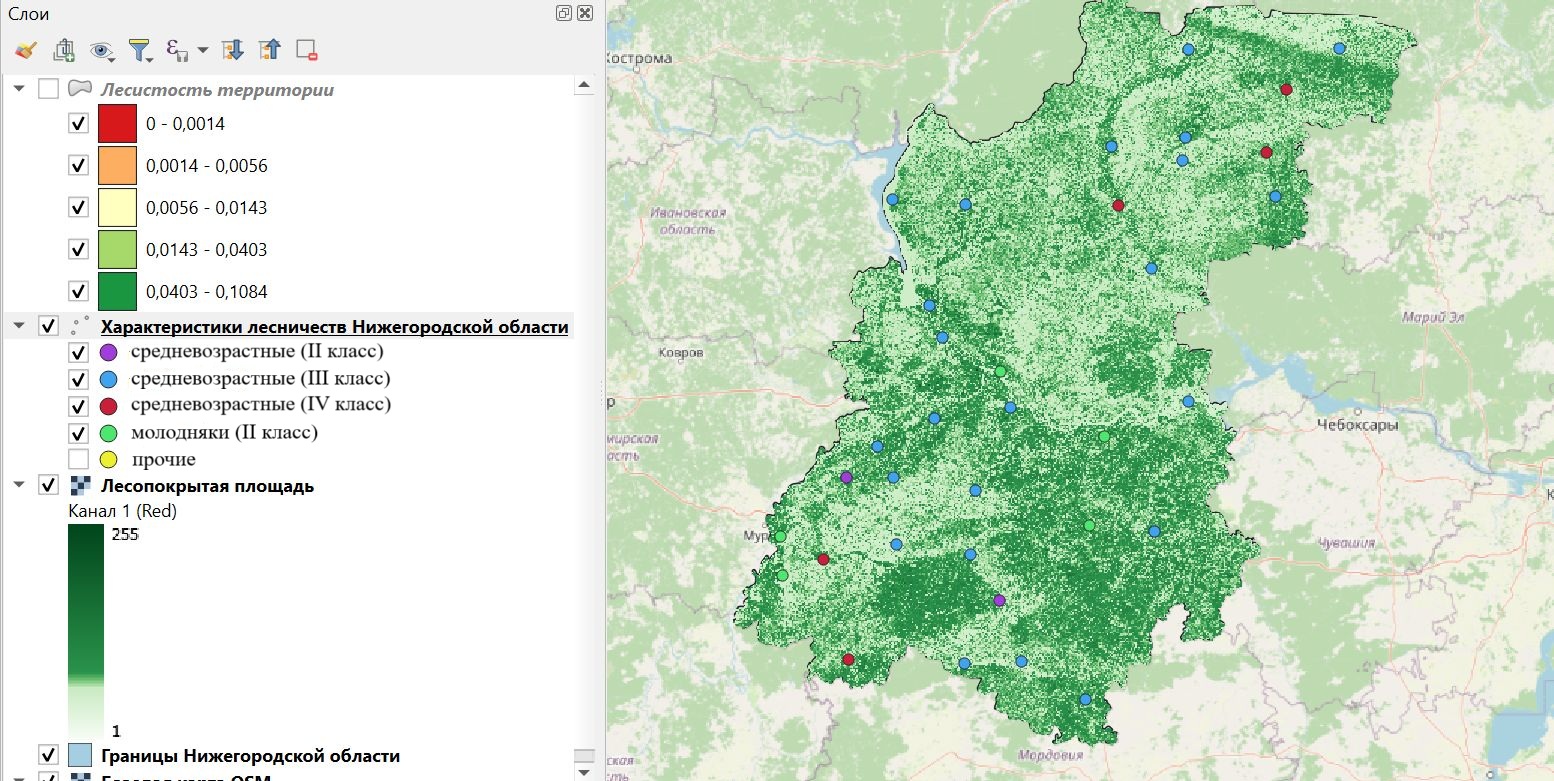

В настоящей работе статистика Федерального агентства лесного хозяйства по 35 районным и межрайонным лесничествам Нижегородской области была сопоставлена с данными спутниковых снимков, позволяющими оценить плотность лесного покрова региона и равномерность его распределения

. Впервые для описания фитоценозов региона данные космических снимков и количественные данные форм ГЛР интегрированы в единую геоинформационную платформу, что позволило оценивать лесорастительные условия в фитоценозах области комплексно.В дальнейшем корреляция между лесорастительными условиями в регионе и почвами, на которых сформировались леса, была проверена статистически с помощью алгоритма платформы для обработки статистических данных «СтатТех» — для каждой группы потенциально или реально взаимосвязанных переменных подсчитывался коэффициент статистической значимости различий при распределении этих переменных.

Таким образом, в начале исследования были выдвинуты следующие предположения:

1) Лесные фитоценозы распределены по территории Нижегородской области неравномерно, образуя более густые массивы на северо-западе региона и в центральной части. К югу наблюдается снижение общей лесистости территории.

2) Такая гетерогенность лесного покрова, а также состав, возраст и продуктивность древостоя объясняются в т. ч. эдафическими факторами.

Гипотезы проверялись с помощью геоинформационных технологий. Геоинформационные системы используются в экологии, рациональном природопользовании и лесном хозяйстве сравнительно недавно , но представляют собой обширный комплекс методов пространственного анализа данных, имеющих географическую привязку (границы лесных фитоценозов, очаги лесных пожаров, районы восстановления леса и т. д.

). В настоящей работе применяются методы растеризации спутниковых снимков, картографирования конкретных объектов (лесничества) и пространственного анализа их распределения (работа со слоем векторных данных)2. Методы и принципы исследования

Материалами настоящего исследования послужили теоретические данные, собранные из открытых источников (официальные сайты региональных министерств, ведомств и атласов), а также эмпирические данные.

Первая группа данных представляет собой статистику из форм ГЛР №2 и №5 по каждому из 35 лесничеств Нижегородской области, собранную Федеральным агентством лесного хозяйства и обобщенным в Лесном плане региона

, а также информацию из Национального атласа почв Российской Федерации , представляющую собой почвенное районирование. Все характеристики лесорастительных и почвенных условий в лесничествах, были сведены в таблицу *csv для экспорта на цифровую карту в программе NextGIS.

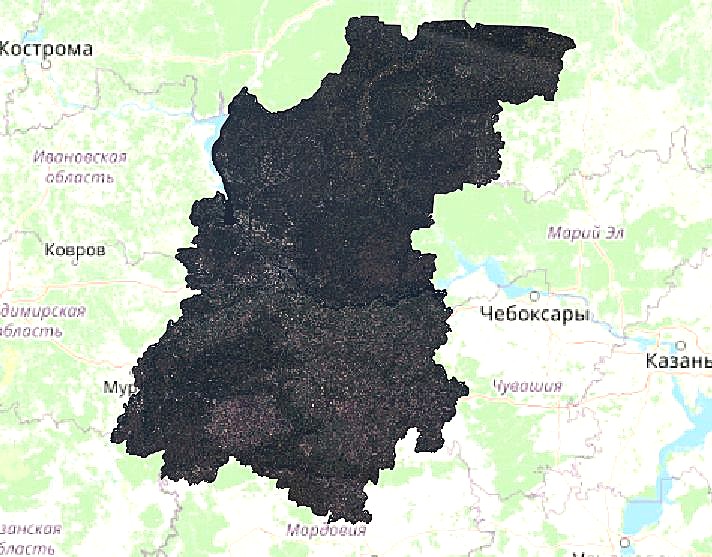

Рисунок 3 - Космический снимок LANDSAT Нижегородской области на карте NextGIS (2025)

Данные снимка обрабатывались с помощью инструментов "Pseudocolour raster style" (создание тепловой карты, позволяющей отследить густоту и равномерность распределения лесных массивов) и Tree Density Caclulator (расчет плотности древостоя и разбивка исследуемой территории на классы, соответствующие группам полноты леса).

Векторные данные — информация по каждой точке, соответствующей лесничеству — были отфильтрованы с помощью инструмента "Filter by atribute" по следующим признакам: группа возраста и класс бонитета леса, преобладающего на территории данного лесничества. Результат работы с векторными данными представляет собой цветовую точечную карту.

3. Основные результаты

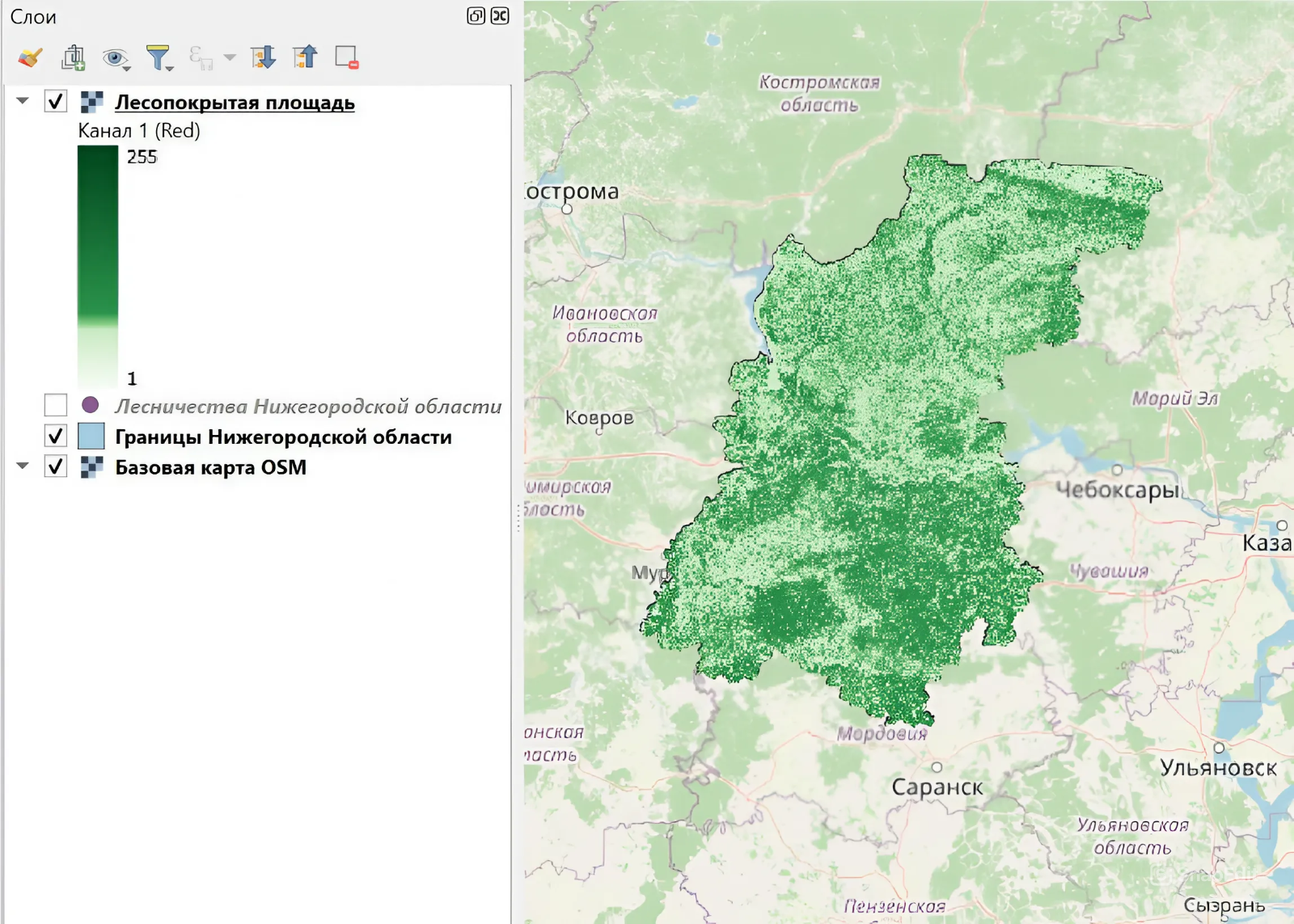

Первичным результатом работы с растровым слоем (данными космического снимка LANDSAT) стала тепловая карта лесного покрова Нижегородской области, полученная с помощью инструмента "Pseudocolor raster style", отображающая плотность древостоя и степень равномерности его распределения. Как и было предположено ранее, в регионе наблюдается относительно плотный, но гетерогенно распределенный древостой. Крупные лесные массивы большей плотности соответствуют южно-таежным фитоценозам на северо-востоке области и смешанным лесам Арзамасского межрайонного лесничества (центральная часть области, смещение к югу), в которых преобладают хвойные породы. В центральных и северо-западных районах наблюдается более равномерная картина распределения плотности древостоя, не приуроченного к крупным лесным фитоценозам (см. рис. 4).

Рисунок 4 - Тепловая карта распределения лесов Нижегородской области, полученная при обработке космического снимка LANDSAT

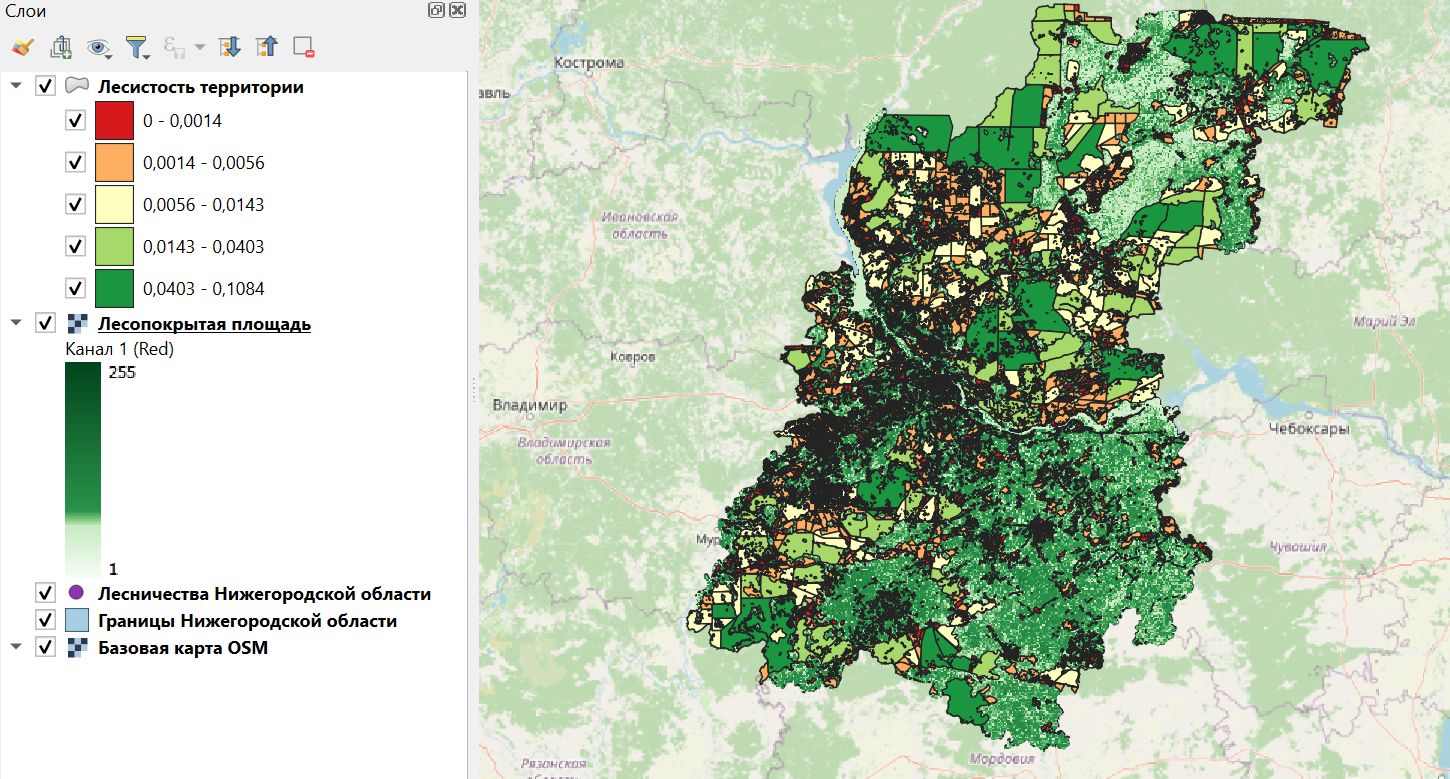

Рисунок 5 - Оценка лесистости территории Нижегородской области с помощью "Tree Density Calculator"

Рисунок 6 - Распределение пород разных возрастов в фитоценозах Нижегородской области

4. Статистическая обработка результатов

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 4.8.3 (ООО «Статтех», Россия).

Количественные показатели (в настоящем исследовании — полнота и бонитет леса) оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка

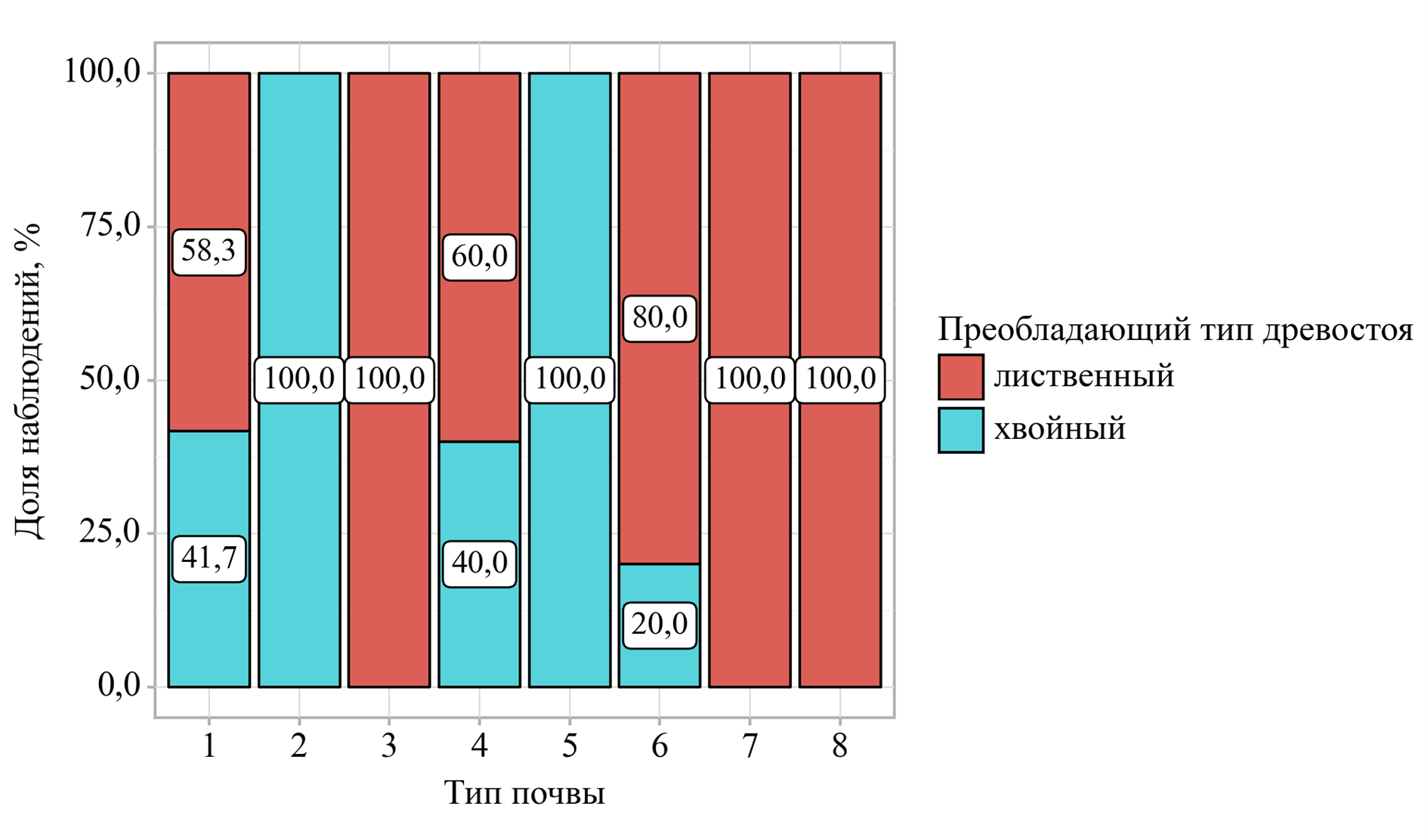

. Категориальные данные (в настоящем исследовании — природная зона, преобладающая порода, группа возраста леса, почвообразующая порода и тип почвы) описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей . Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна-Уитни . Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения — с помощью критерия Данна с поправкой Холма . Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Апостериорные сравнения выполнялись с помощью критерия хи-квадрат Пирсона с поправкой Холма. Различия считались статистически значимыми при коэффициенте p < 0,05 .В результате статистической обработки данных была выявлена взаимосвязь между типом почвы и типом древостоя (лиственный/хвойный). Коэффициент статистической значимости составил p = 0,037 (см. табл. 1., рис. 7).

Таблица 1 - Зависимость преобладающего типа леса от типа почвы в фитоценозах Нижегородской области

Тип почвы | Преобладающий тип древостоя | p (коэффициент статистической значимости; доли единицы) | |||

Лиственный | Хвойный | ||||

Абс. ед. (количество точек) | % от общего количества точек | Абс. ед. (количество точек) | % от общего количества точек | ||

дерново-подзолистые | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0,037 |

дерново-подзолистые глеевые | 0 | 0 | 2 | 100 | |

подзолистые глеевые | 1 | 100 | 0 | 0 | |

подзолистые | 3 | 60 | 2 | 40 | |

подзолистые иллювиально-железистые | 0 | 0 | 5 | 100 | |

серые | 4 | 80 | 1 | 20 | |

темно-серые | 3 | 100 | 0 | 0 | |

черноземы текстурно-карбонатные | 2 | 100 | 0 | 0 | |

Рисунок 7 - Зависимость преобладающего типа леса от типа почвы в фитоценозах Нижегородской области

Примечание: типы почв: 1 — дерново-подзолистые; 2 — дерново-подзолистые иллювиальные; 3 — подзолистые глеевые; 4 — подзолистые иллювиально-гумусовые; 5 — подзолистые иллювиально-железистые; 6 — светло-серые лесные; 7 — темно-серые лесные; 8 — черноземы выщелоченные

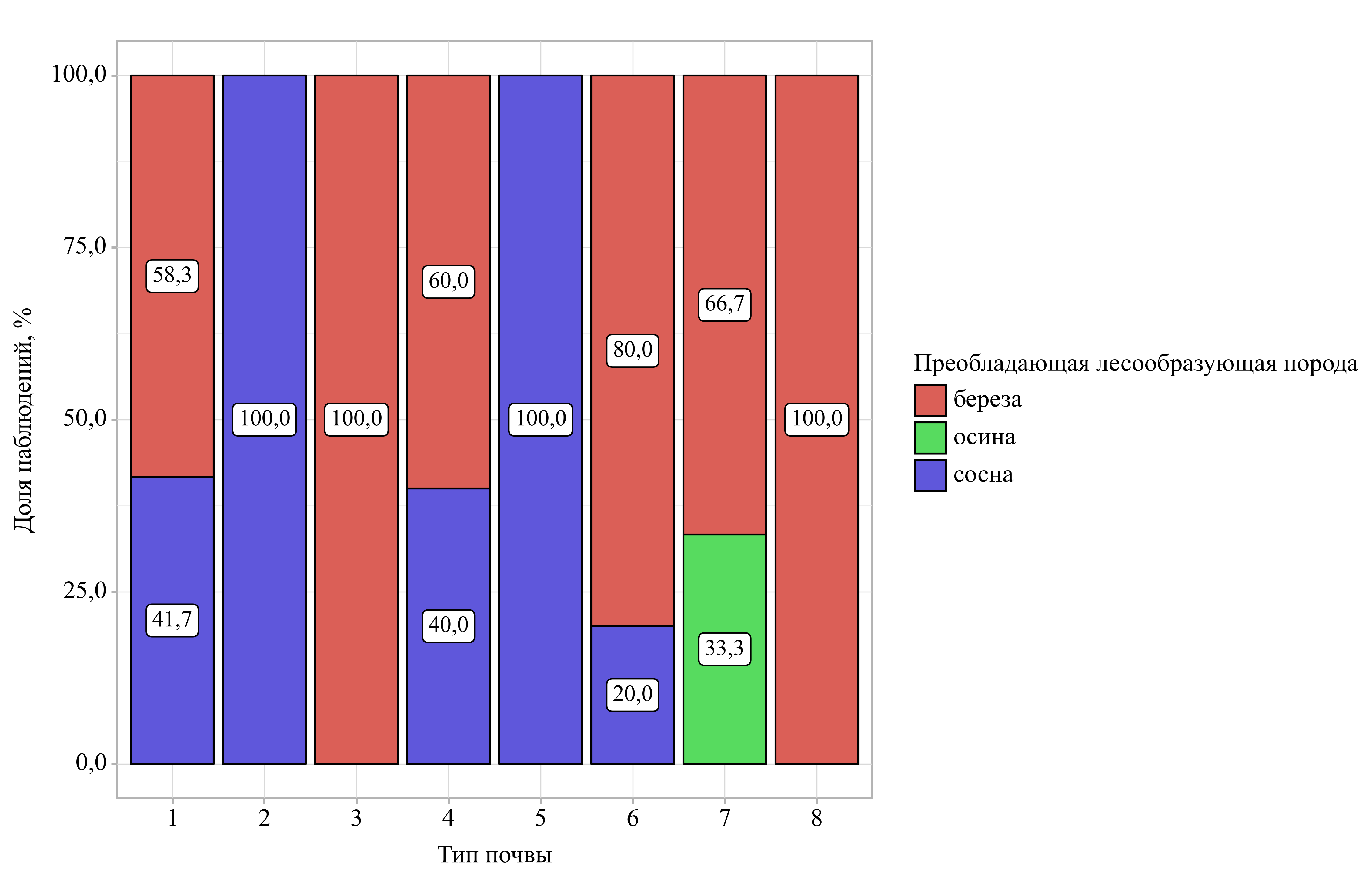

Таблица 2 - Зависимость преобладающих лесообразующих пород от типа почвы в Нижегородской области

Тип почвы | Преобладающая лесообразующая порода | p (коэффициент статистической значимости; доли единицы) | |||||

Береза | Осина | Сосна | |||||

Абс. ед. (количество точек) | % от общего количества точек | Абс. ед. (количество точек) | % от общего количества точек | Абс. ед. (количество точек) | % от общего количества точек | ||

дерново-подзолистые | 7 | 58,3 | 0 | 0 | 5 | 41,7 | 0,035 |

дерново-подзолистые глеевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |

подзолистые глеевые | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

подзолистые | 3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 40 | |

подзолистые иллювиально-железистые | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |

серые | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | |

темно-серые | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0 | |

черноземы текстурно-карбонатные | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Рисунок 8 - Зависимость преобладающих лесообразующих пород от типа почвы в фитоценозах Нижегородской области

Примечание: типы почв: 1 — дерново-подзолистые; 2 — дерново-подзолистые глеевые; 3 — подзолистые глеевые; 4 — подзолистые; 5 — подзолистые иллювиально-железистые; 6 — серые; 7 — темно-серые; 8 — черноземы текстурно-карбонатные

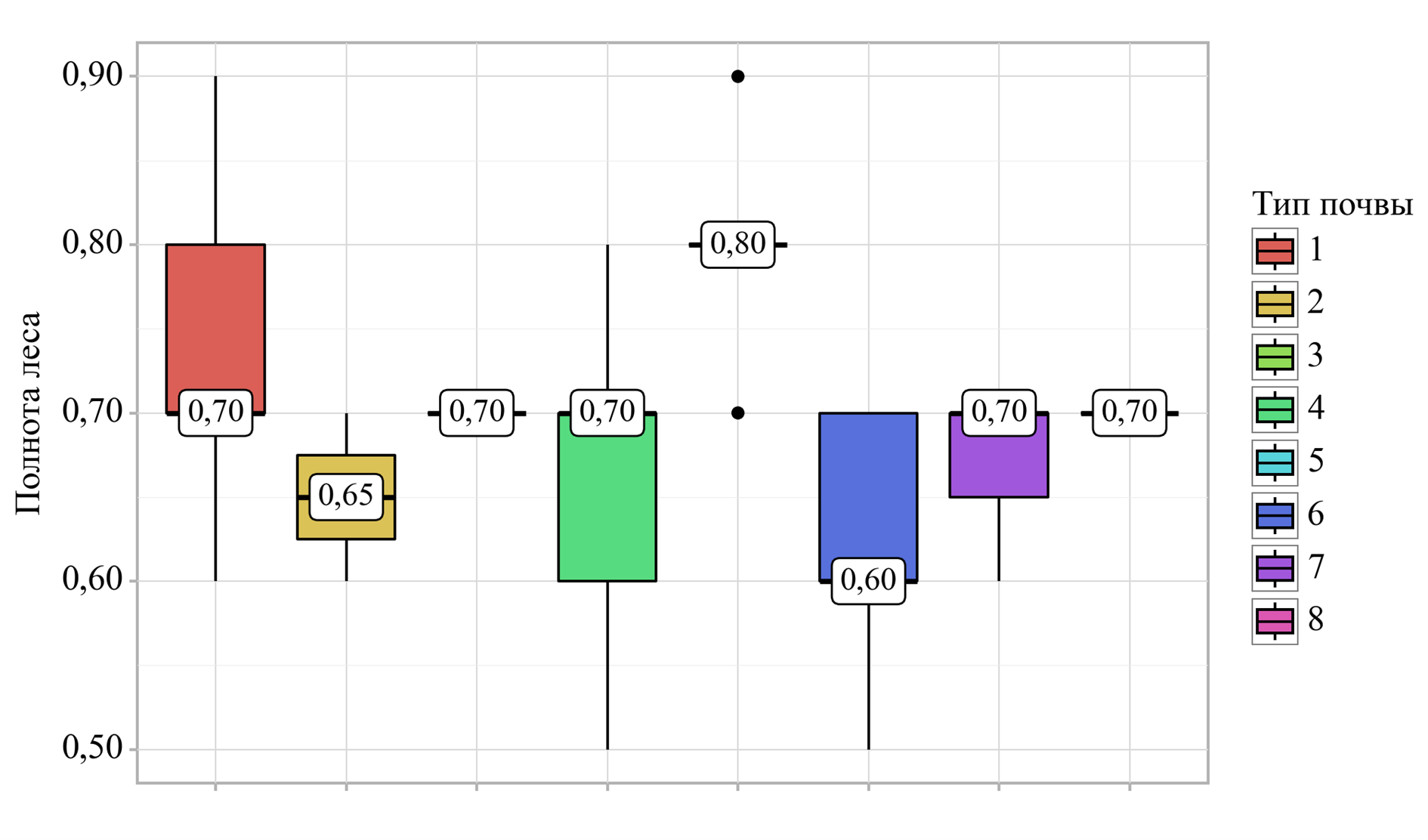

Таблица 3 - Зависимость полноты леса от типа почвы в фитоценозах Нижегородской области

Тип почвы | Полнота леса | p (коэффициент статистической значимости; доли единицы) | ||

Me, доли единицы | Q₁ – Q₃, доли единицы | n | ||

дерново-подзолистые | 0,70 | 0,70 – 0,80 | 12 | 0,057 |

дерново-подзолистые глеевые | 0,65 | 0,62 – 0,67 | 2 | |

подзолистые глеевые | 0,70 | 0,70 – 0,70 | 1 | |

подзолистые | 0,70 | 0,60 – 0,70 | 5 | |

подзолистые иллювиально-железистые | 0,80 | 0,80 – 0,80 | 5 | |

серые | 0,60 | 0,60 – 0,70 | 5 | |

темно-серые | 0,70 | 0,65 – 0,70 | 3 | |

черноземы текстурно-карбонатные | 0,70 | 0,70 – 0,70 | 2 | |

Рисунок 9 - Зависимость полноты леса от типа почвы в фитоценозах Нижегородской области

Примечание: типы почв: 1 — дерново-подзолистые; 2 — дерново-подзолистые глеевые; 3 — подзолистые глеевые; 4 — подзолистые; 5 — подзолистые иллювиально-железистые; 6 — серые; 7 — темно-серые; 8 — черноземы текстурно-карбонатные

5. Выводы

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

1) Гипотеза о неравномерном распределении лесного покрова на территории Нижегородской области подтверждена полностью — это показывает полученная тепловая карта региона и карта плотности лесных массивов, разбивающая лесные сообщества на классы плотности.

2) Сопоставление теоретических (формы ГЛР №2, №5) и эмпирических (точки на карте, соответствующие лесничествам с определенными лесорастительными условиями) позволило сделать вывод о принадлежности большинства фитоценозов региона к средним и нижним классам бонитета (III–IV) и группам высокой полноты леса (степень полноты > 0,8, 1-2 классы). К северу области, при переходе зоны смешанных лесов в таежную, наблюдается снижение продуктивности (бонитета) леса.

3) Статистический анализ данных выявил прямую корреляцию между типами почв и фитоценозов региона — при сопоставлении параметров «тип почвы» и «тип древостоя» в базе данных платформы «СтатТех» были выявлены значимые различия (коэффициент статистической значимости принимал значения < 0,05).

4) При этом при статистической обработке данных не нашла подтверждение гипотеза о зависимости количественных показателей лесорастительных условий (возраст, полнота, бонитет леса) от эдафических факторов (тип почвы, почвообразующая порода) — коэффициент статистической значимости принимал значение > 0,05.

6. Заключение

В ходе настоящего исследования была определена структура распределения фитоценозов различного видового состава, возраста, полноты и степени продуктивности по Нижегородской области. Гипотезы, выдвинутые в начале работы, подтверждены лишь частично — почвообразующие породы и, соответственно, тип почвы на территории определяют состав древостоя в пределах природной зоны (таежной или смешанных лесов), но не влияют напрямую на старение леса, его плотность и степень продуктивности — эти показатели в большей степени зависят от биотических и антропогенных факторов сообщества.

Тем не менее с помощью геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования была получена общая картина состояния лесов, равномерности их распределения, а также подсчитана плотность древостоя в основных исследованных районах и общая степень лесистости территории. Стоить отметить, что NextGIS принимает во внимание гетерогенность лесного покрова Нижегородской области и способен определить плотность древостоя даже в фитоценозах малой площади.

Стоит отметить, что результаты геоинформационного мониторинга требуют статистического подтверждения достоверности, что и было показано в настоящей работе. Применение методов математической статистики и использование соответствующих платформ позволит исключить субъективность и случайные ошибки при нанесении данных о лесорастительных условиях в фитоценозах на цифровую карту.

Таким образом, геоинформационные технологии с учетом обязательной последующей статистической обработки данных можно считать объективным методом анализа лесорастительных условий на территориях разной протяженности и применять в длительном мониторинге состояния лесов конкретных регионов.