AN ASSESSMENT OF CYCLICAL GROWTH IN ASPEN STANDS BASED ON FOURIER ANALYSIS

AN ASSESSMENT OF CYCLICAL GROWTH IN ASPEN STANDS BASED ON FOURIER ANALYSIS

Abstract

The article is based on wood-ring chronologies of aspen Populus tremula L. from different parts of the Russian Plain. For the first time, the cyclicity of aspen forest growth fluctuations was examined on the basis of Fourier spectral analysis. It was found that different cyclicity of growth fluctuations was generally characteristic of different sites. At the same time, three geographically remote sites with intact aspen forests (located within specially protected natural areas) clearly show a cyclic component with a period of 9.5 years. The same component (with a period of 9.6 years) is characteristic of the generalized aspen chronology, constructed by averaging all the chronologies used in the study into a single chronology. Different poplar species (aspen, laurel poplar), growing in homogeneous ecological conditions, are characterized by different patterns of cyclic growth variability. Different stands of aspen, growing in homogeneous ecological conditions of the same site, are characterized by identical patterns of radial growth cyclic variability. The study of the cyclical component of growth variability may provide a key to a better understanding of the ecophysiological patterns of productivity formation and sustainability of aspen forests.

1. Введение

Процессы, протекающие в биосфере Земли, часто характеризуются циклическими колебаниями. Эти колебания могут иметь разные периоды: 0,1-1,5 млрд. лет (мегациклы), 1-100 млн. лет (макроциклы), 10-1000 тыс. лет (микроциклы);1-100 лет (наноциклы); 160 минут –1 год (пикоциклы) . Природа, обуславливающая их появление, также может быть различной: геотектонические процессы, геомагнитные явления, гелиодинамика , . Они проявляют себя в разных биосферных процессах, в том числе и в динамике колебаний прироста древесины в древостоях. Наличие циклической компоненты в приросте древесных растений неоднократно обсуждалось в работах известных дендрохронологов , , , , которые помимо прочего включали и подробные обзоры литературы по рассматриваемому вопросу.

В качестве примера исследований последних лет уместно привести результаты работы международного коллектива авторов , связанной с исследованием проявления 11-летнего цикла солнечной активности в изменчивости годичных колец. Известно, что Солнце обеспечивает основной приток энергии в земную систему, и солнечная активность оказывает значительное внешнее воздействие на климат. Хотя наблюдения за солнечной активностью (солнечными пятнами) охватывают только приблизительно последние 400 лет, радионуклиды, образующиеся в результате воздействия космических лучей и накапливающиеся в кольцах деревьев или ледяных кернах, служат индикаторами солнечной активности, насчитывающей тысячи лет. Однако наличие шума, вызванного погодой, или низкое временное разрешение длинных, точно датированных записей затрудняет основанные на космогенных нуклидах исследования краткосрочной солнечной изменчивости, такие как 11-летний цикл Швабе. В статье авторов представлен непрерывный погодовой отчет о концентрации 14C в атмосфере (скорректированный на фракционированное отношение 14CO2 к CO2), восстановленный по абсолютно датированным древесным кольцам, охватывающим почти все последнее тысячелетие (969-1933 годы н.э.). Запись с высоким разрешением и точностью 14C показывает наличие цикла Швабе во всем временном диапазоне. Запись подтверждает событие с частицами солнечной энергии 993 года н.э. и выявляет два новых события (1052 год н.э. и 1279 год н.э.), указывая на то, что сильные солнечные события, которые могут нанести вред современным электронным системам, вероятно, происходят чаще, чем считалось ранее. В дополнение к показу солнечной изменчивости в десятилетнем масштабе за последнее тысячелетие, запись атмосферного радиоуглерода с высоким временным разрешением также обеспечивает полезный ориентир для повышения точности радиоуглеродного датирования за этот интервал. Приведенный пример демонстрирует факт того, что исследования цикличности колебаний прироста древесных растений, несмотря на более чем столетнюю историю, продолжают оставаться актуальным направлением научной работы.

Большинство известных исследований цикличности колебаний прироста выполнены на материале хвойных и кольцесосудистых древесных пород, рассеяннососудистые породы (и, в частности, осина Populus tremula L.) практически не исследованы в этом отношении. Целью данного исследования было получение первых данных о цикличности колебаний радиального прироста в древостоях осины из разных частей Русской равнины.

2. Объекты и методы

Отбор кернов велся буравом Пресслера на высоте 1,3 м. Отбор образцов древесины, измерение ширины годичных колец и построение древесно-кольцевых хронологий проводились по стандартной методике , . Измерения осуществлялись на установке Lintab 5, проверка правильности измерений велась методом перекрестной датировки в программе Tsap-Win. Для лучшего проявления структуры годичных колец керны древесины предварительно смачивались водой, зачищались лезвием бритвы и натирались порошком мела. В итоге были получены индивидуальные хронологии по ширине годичного кольца. На их основе производился расчет индексированных хронологий. Индекс радиального прироста рассчитывался по формуле:

It=Wt/Yt,

где Wt – ширина годичного кольца в год t

Yt – средняя ширина годичного кольца за пять лет для года t

Для выявления циклических составляющих изменчивости прироста использовался спектральный анализ Фурье в программе STATISTICA 13.0 . В спектральном анализе исследуются периодические модели данных, его целью является разложение комплексных временных рядов с циклическими компонентами на несколько основных синусоидальных функций с определенной длиной волн. В результате успешного анализа можно обнаружить всего несколько повторяющихся циклов различной длины, присутствующих во временном ряду. Спектральный анализ распознает колебания различной длины и в результате дает возможность построить периодограмму и определяет оценки спектральной плотности. Методы спектрального анализа имеют большое значение для определения скрытой периодичности в данных. Результаты спектрального анализа обычно содержат коэффициенты частоты, периода, коэффициенты при синусах и косинусах, периодограмму и оценку спектральной плотности.

Результаты дендрохронологических исследований в древостоях осины, более подробная характеристика методики работ и объектов исследований приведена в серии предыдущих работ , , , . Общая характеристика используемых в данной статье хронологий приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика используемых хронологий осины

Объект | Область | Число кернов, шт | Год формирования первого годичного кольца в наиболее длинной хронологии | Средняя длина хронологии, годы |

Центрально-Лесной заповедник | Тверская | 21 | 1909 | 76 |

Молокчинский ботанико-энтомологический заказник (древостой с гнилью) | Московская | 20 | 1944 | 65 |

Молокчинский ботанико-энтомологический заказник (безгнилевой древостой) | Московская | 16 | 1960 | 53 |

Валентиновский питомник МФ МГТУ (осина) | Московская | 20 | 1973 | 33 |

Валентиновский питомник МФ МГТУ (тополь бальзамический) | Московская | 12 | 1967 | 47 |

Измайловский парк, г. Москва | Московская | 12 | 1935 | 26 |

Терлецкий парк, г. Москва | Московская | 12 | 1972 | 37 |

Памятник природы «Моренный холм Шатрищи» | Калужская | 15 | 1944 | 54 |

Мордовский заповедник | Республика Мордовия | 28 | 1934 | 77 |

Итого | 144 | 1909 | 49 |

Как видно из данных таблицы 1, для ряда объектов было получено две хронологии. Для Молокчиснкого заказника получена хронология осины из древостоя, в котором более 50% учетных деревьев имеют на стволе плодовые тела осинового трутовика (Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov), то есть поражены ядровой гнилью, и для древостоя, где возбудитель данной болезни практически отсутствует (плодовые тела обнаружены только на одном учетном дереве). В Валентиновском питомнике в дополнение к образцам древесины с клонов осины были отобраны керны в посадке тополя лавролистного (Populus laurifolia Ledeb.).

3. Результаты и обсуждение

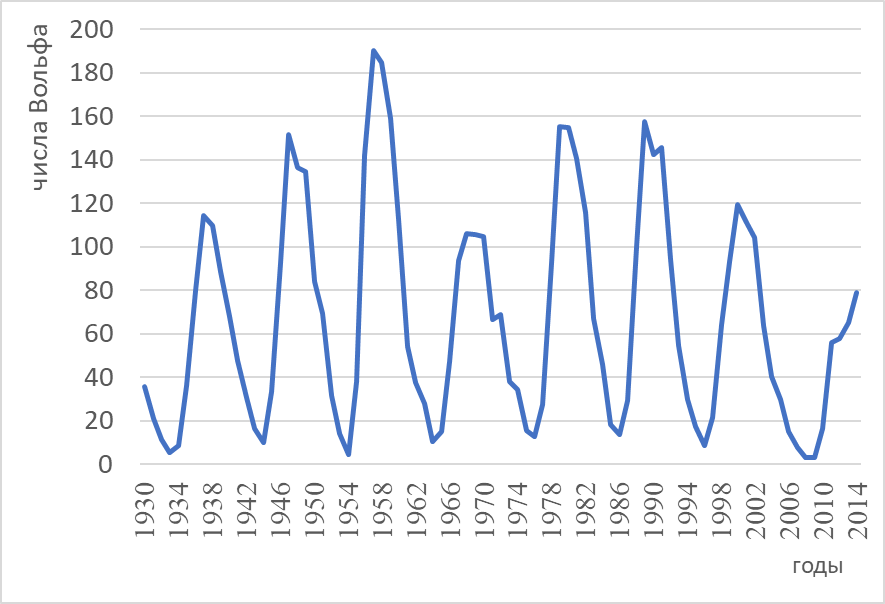

Рисунок 1 - Характеристика используемых хронологий осины

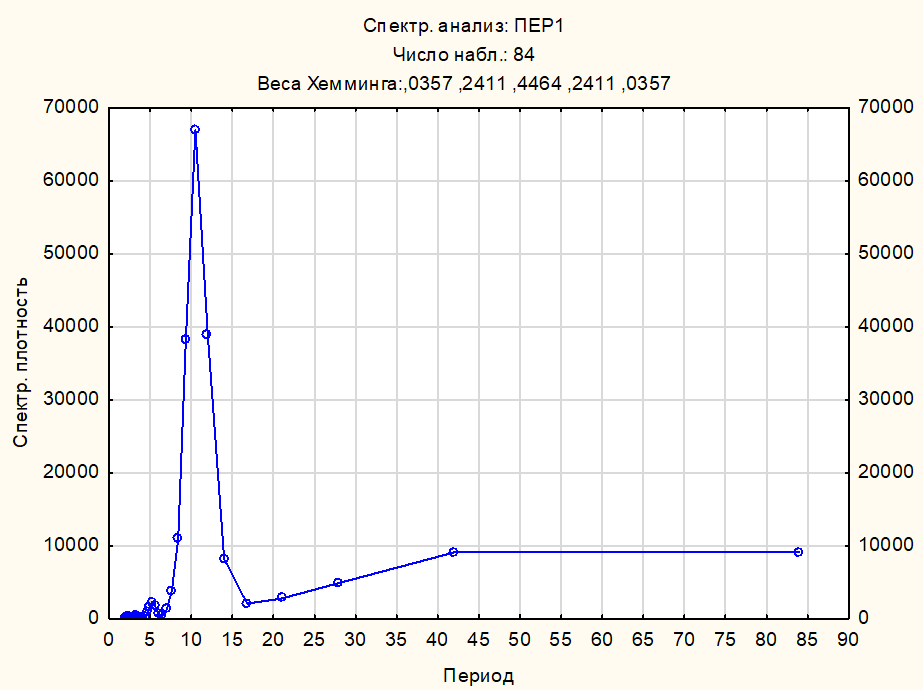

Результаты одномерного анализа Фурье для данного графика отражает график спектральной плотности на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты спектрального анализа Фурье для ряда чисел Вольфа за период 1930-2015 гг.

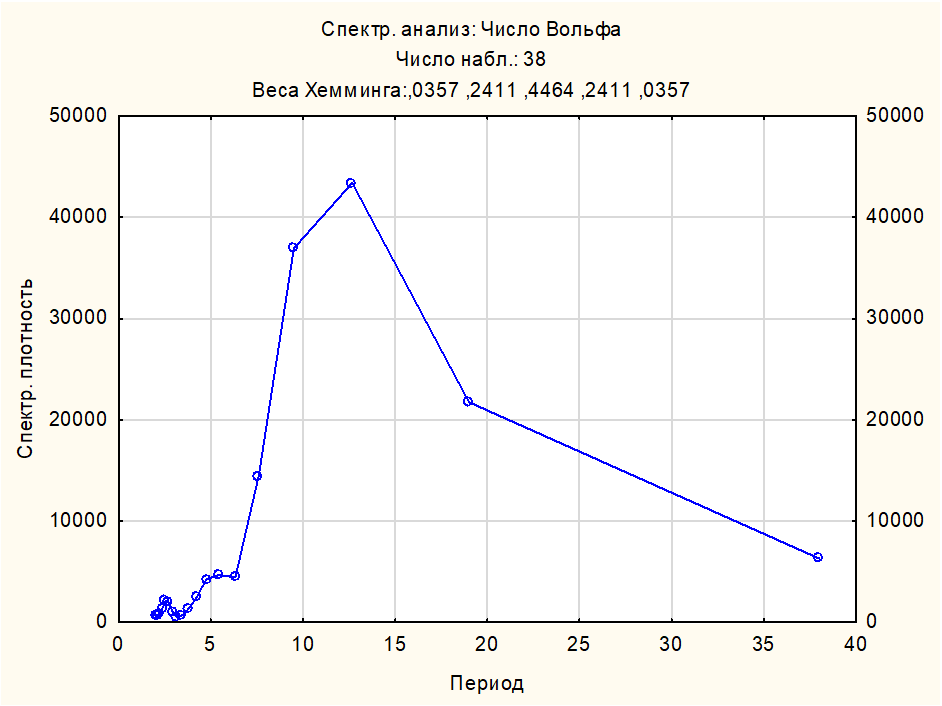

Результаты спектрального анализа Фурье для индексированных рядов радиального прироста осины, выполненные с применением окна Хемминга, отражены в периодограммах на рис. 4 -13. Все хронологии анализировались на одном и том же, общем для всех временном интервале 1977-2015 гг. Для данного же периода отдельно выполнен анализ Фурье для временного ряда чисел Вольфа (рис. 3).

Рисунок 3 - Результаты спектрального анализа Фурье для ряда чисел Вольфа за период 1977-2015 гг.

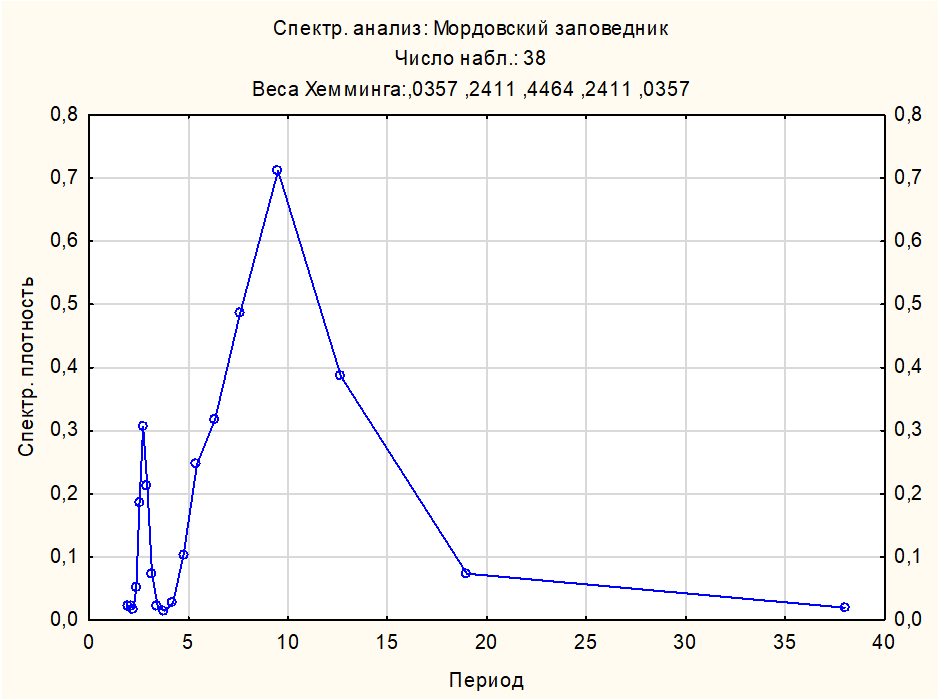

Рисунок 4 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Мордовского заповедника

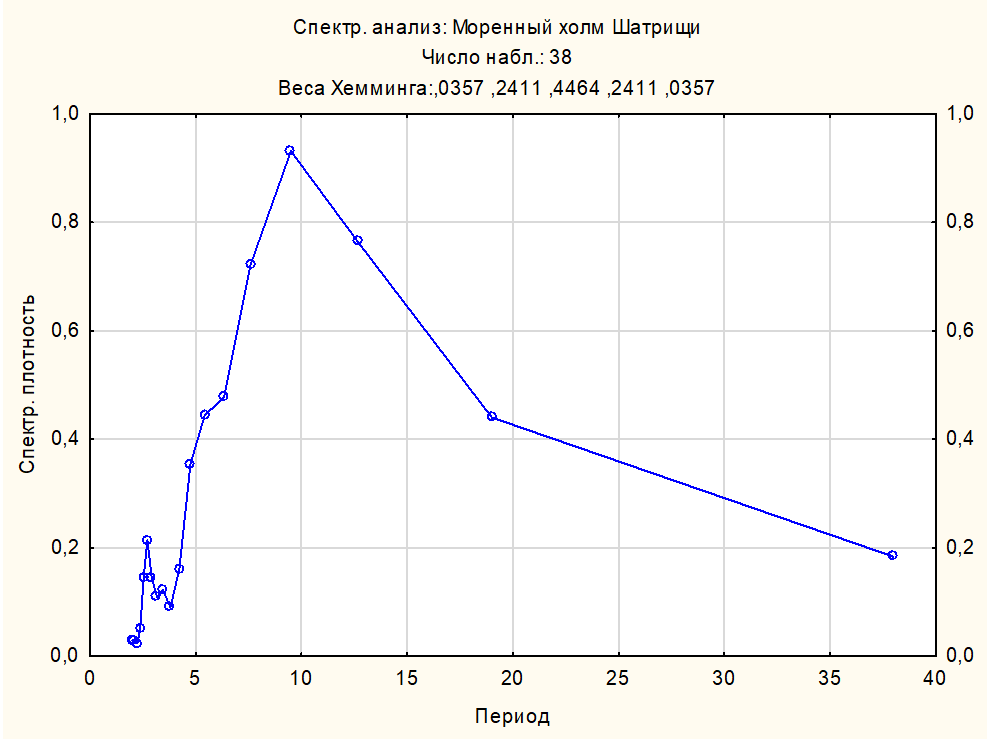

Рисунок 5 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины с объекта «Моренный холм Шатрищи»

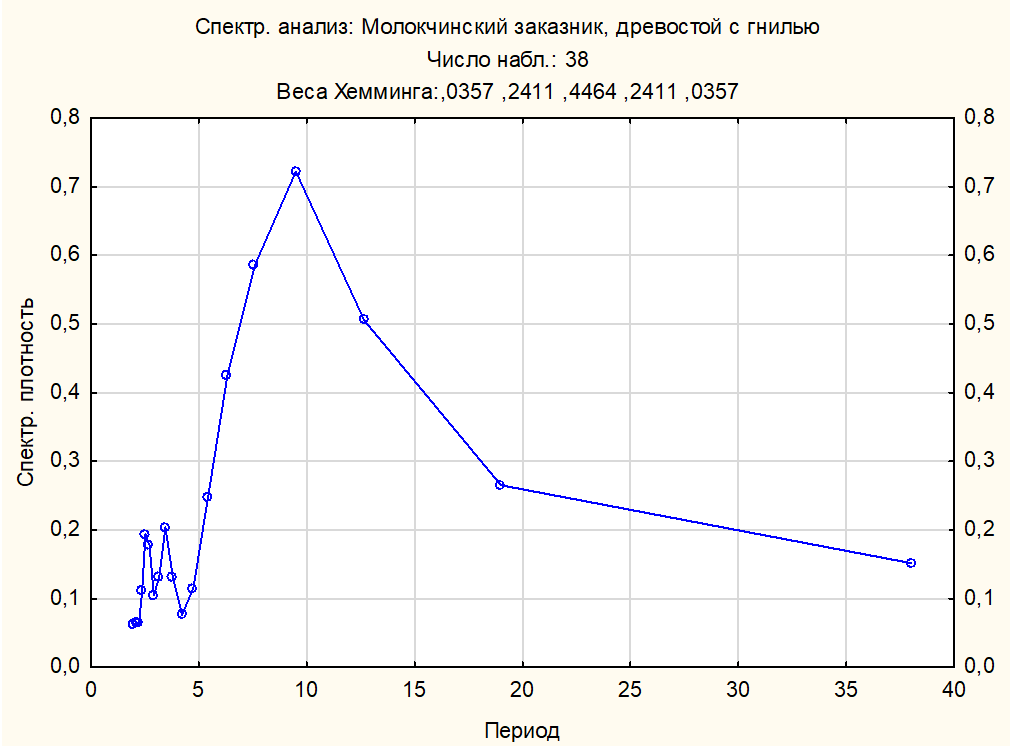

Рисунок 6 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Молокчинского заказника (древостой с гнилью)

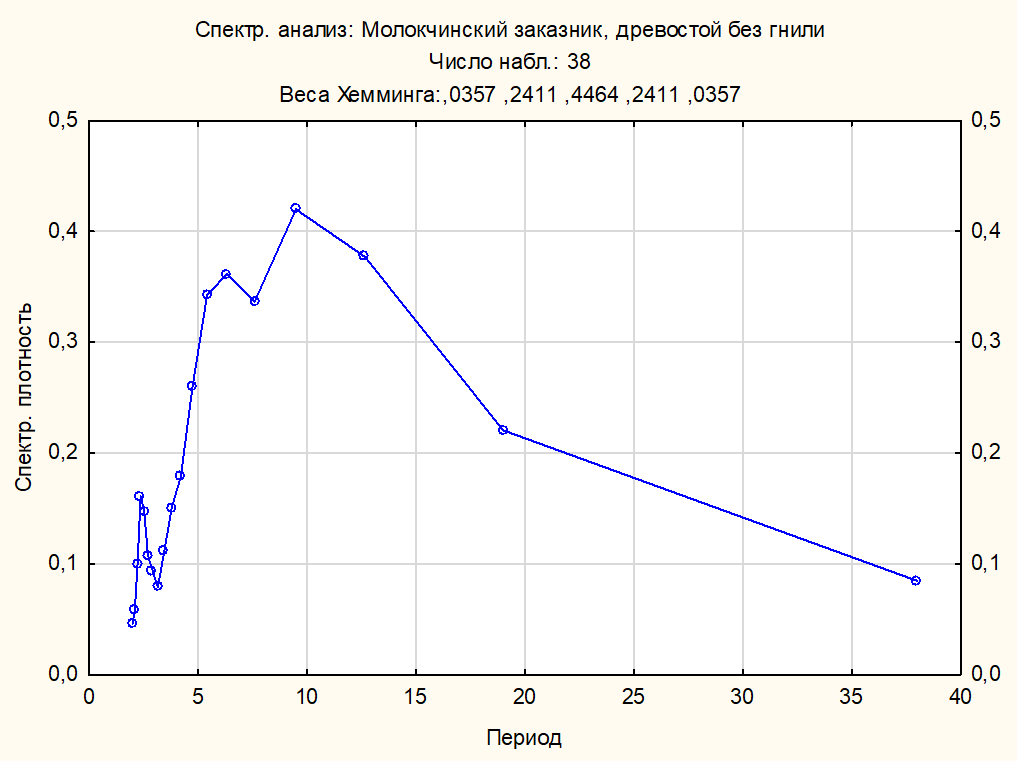

Рисунок 7 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Молокчинского заказника (древостой без гнили)

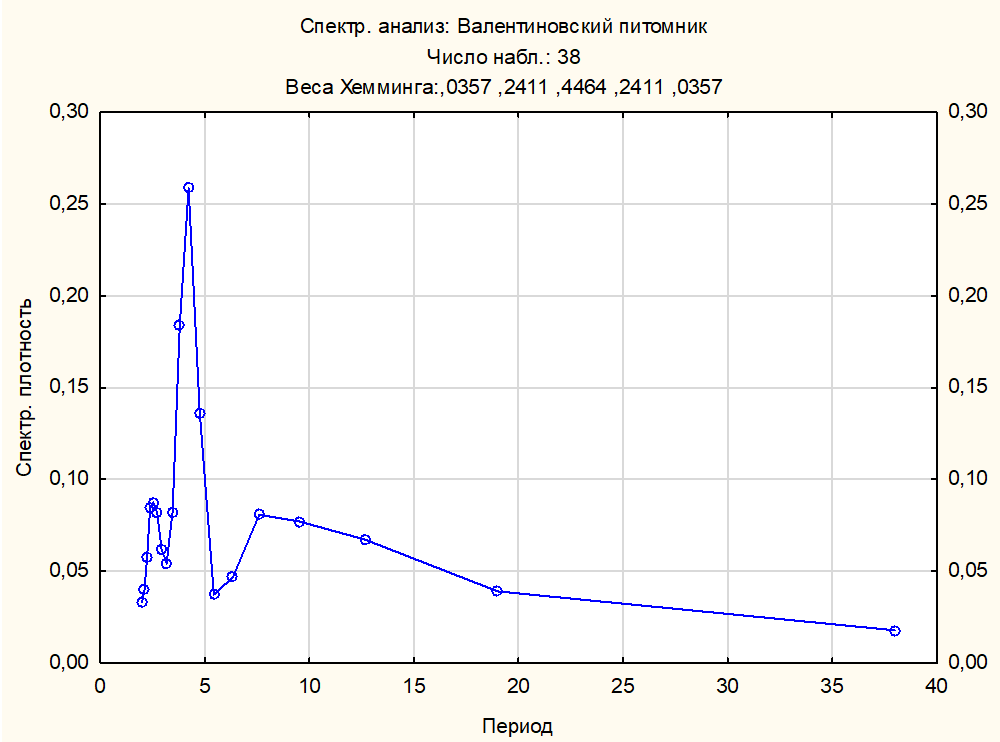

Рисунок 8 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Валентиновского питомника

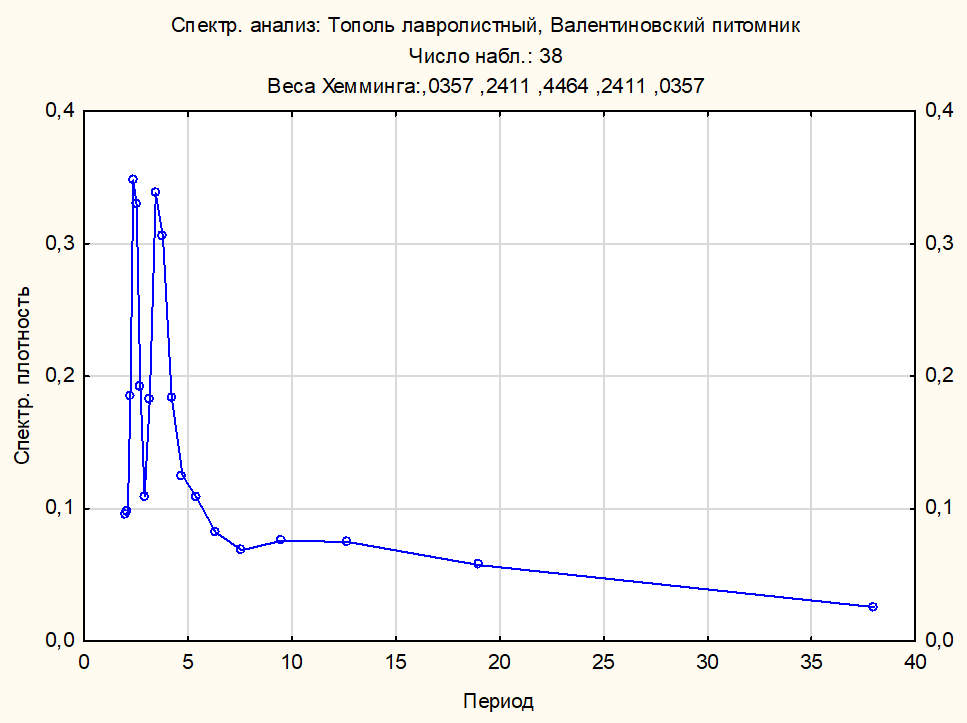

Рисунок 9 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии тополя лавролистного из Валентиновского питомника

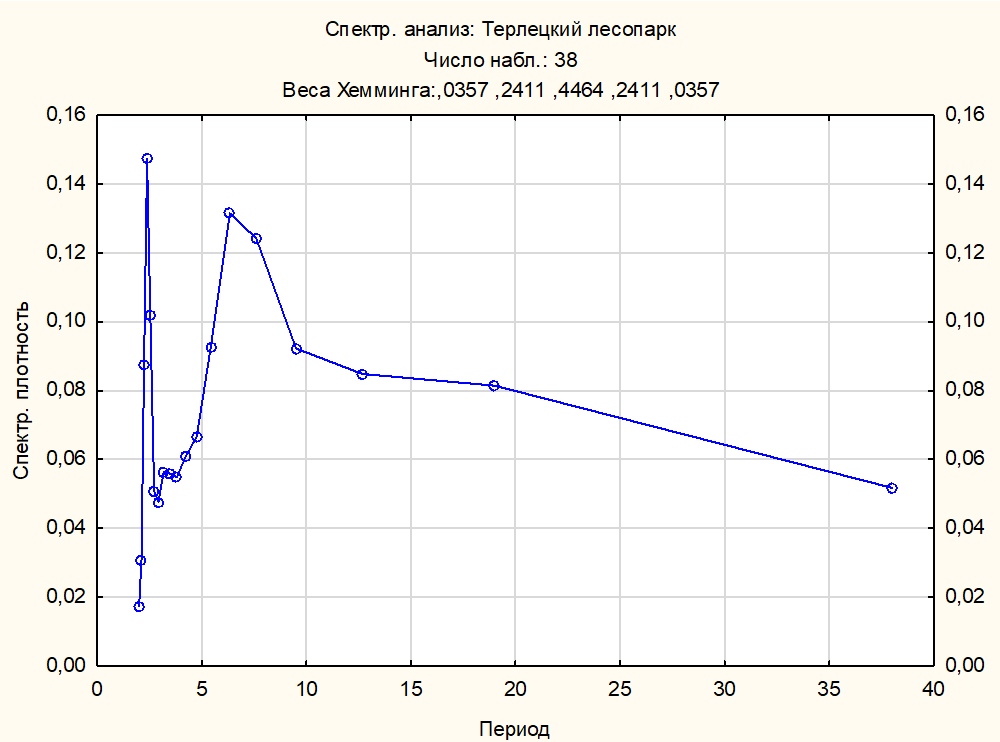

Рисунок 10 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Терлецкого лесопарка (г. Москва)

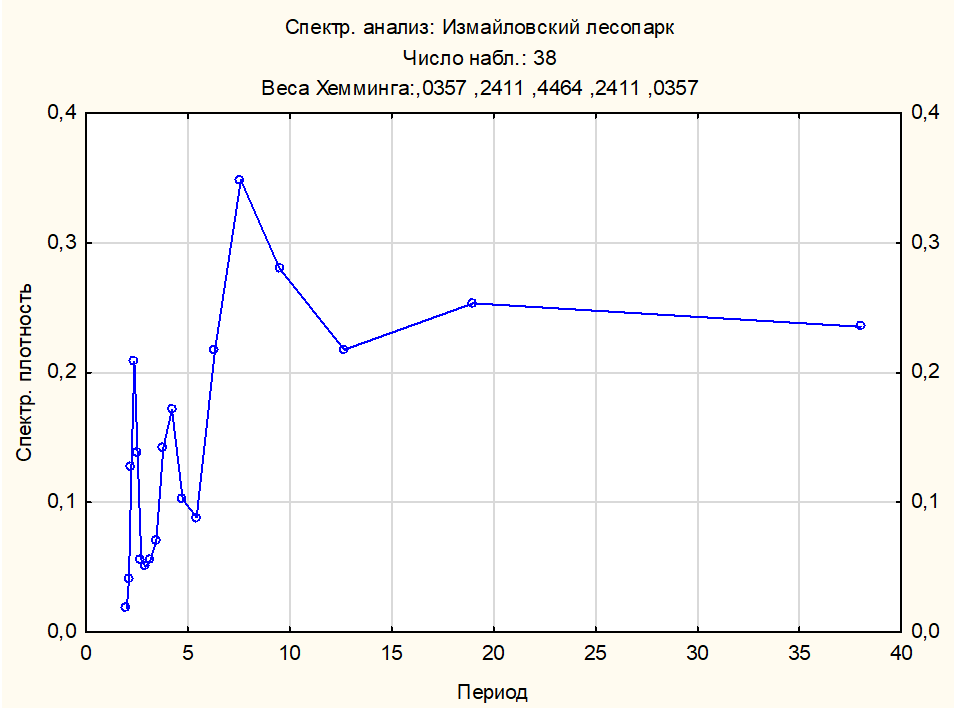

Рисунок 11 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Измайловского лесопарка (г. Москва)

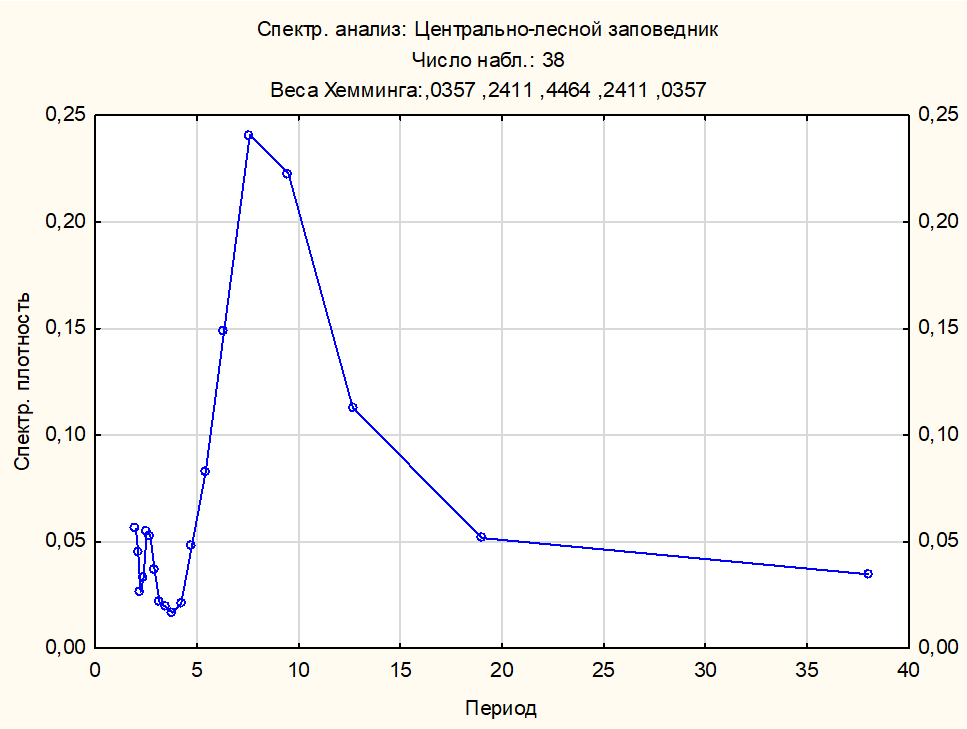

Рисунок 12 - Результаты спектрального анализа Фурье для хронологии осины из Центрально-лесного заповедника

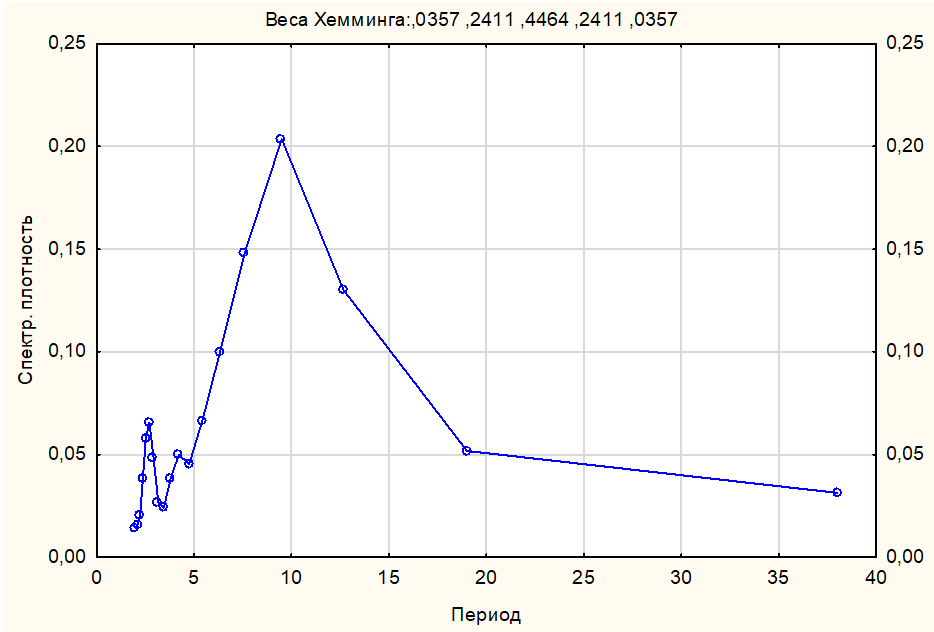

Рисунок 13 - Результаты спектрального анализа Фурье для обобщённой хронологии осины

Таблица 2 - Спектральные характеристики временных рядов

Объект | Циклическая компонента, период лет | Спектральная плотность, условные единицы |

Центрально-Лесной заповедник | 7,6 | 0,24 |

Молокчинский ботанико-энтомологический заказник (древостой с гнилью) | 9,5 | 0,72 |

Молокчинский ботанико-энтомологический заказник (безгнилевой древостой) | 9,5 | 0,42 |

Валентиновский питомник МФ МГТУ | 4,2 | 0,26 |

Валентиновский питомник, тополь лавролистный | 2,4 | 0,35 |

3,4 | 0,34 | |

Измайловский парк, г. Москва | 7,6 | 0,34 |

4,2 | 0,17 | |

Терлецкий парк, г. Москва | 6,3 | 0,13 |

2,4 | 0,14 | |

Памятник природы «Моренный холм Шатрищи» | 9,5 | 0,93 |

Мордовский заповедник | 9,5 | 0,71 |

Обобщенная хронология по осине | 9,6 | 0,20 |

Число Вольфа | 12,8 | 42859,9 |

Помимо циклической компоненты 9,5 лет следует отметить, что для двух хронологий зафиксирована также одинаковая циклическая составляющая 7,6 лет. Также дважды зафиксированы циклические компоненты с периодом 2,4 года и 4,2 года. По-видимому, подобного рода циклы являются отражением некоторых эндогенных процессов в организме дерева .

4. Заключение

Таким образом, в результате выполненных исследований было установлено:

1) на разных объектах (в древостоях из разных частей Русской равнины) цикличность колебаний прироста в индексированных хронологиях выражена по-разному;

2) среди рассматриваемой выборки хронологий наиболее часто встречается циклическая компонента с периодом 9,5 лет, что следует связывать с 11-летнеим циклом солнечной активности, влияние которого не является единственным и модифицируется действием иных экологических факторов. Компонента с таким же периодом (9,6 лет) характерна и для обобщённой хронологии осины по всем рассматриваемым объектам;

3) тополь лавролистный и тополь дрожащий, произрастая в одних и тех же экологических условиях (Валентиновский питомник) демонстрируют принципиально разные закономерности в циклической изменчивости величины радиального прироста;

4) два древостоя осины из разных географических точек одного объекта (Молокчинский заказник), отличающиеся, кроме того, по уровню пораженности осиновым трутовиком демонстрирую идентичные закономерности в циклической изменчивости радиального прироста;

5) помимо циклической компоненты 9,5 лет хронологии исследуемых древостоев демонстрируют наличие циклических компонент 7,6 лет; 6,3 года; 4,2 года; 3,4 года; 2,4 года. Их формирование, по-видимому, следует объяснять спецификой локальных экологических особенностей объекта исследования и эндогенно обусловленной цикличностью физиологических процессов в организме деревьев.