Genetic variability of the Even breed of domestic reindeer of the Ust-Yansk population

Genetic variability of the Even breed of domestic reindeer of the Ust-Yansk population

Abstract

The article is dedicated to the study of the genetic structure of the Even breed of domestic reindeer of the Ust-Yansk population of the Republic of Sakha (Yakutia). Reindeer breeding is an important branch of the regional economy, providing food security and social stability of the population. Despite the reduction in the total number of reindeer in Russia and Yakutia, a significant increase in the number of these animals has been noted in the Ust-Yansky District. The study of genetic diversity is of key importance for maintaining the productivity and adaptability of the breed to harsh climatic conditions. Modern methods of molecular genetics, including multiplex PCR analysis of 16 microsatellite loci, were used in the work. The results showed a high level of genetic diversity in the studied population, the presence of unique private alleles and similarity with other populations of the region. The data obtained may contribute to the development of effective breeding programmes and conservation of biodiversity of northern domestic reindeer.

1. Введение

Северное домашнее оленеводство продолжает оставаться ключевым направлением экономической активности и образом жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, выполняя важные социальные функции, такие как обеспечение продовольственной безопасности, поддержка социальной стабильности в сельских районах, борьба с бедностью и помощь коренному населению в преодолении сложных экономических условий. Однако развитие этой отрасли в Республике Саха (Якутия) сталкивается с рядом трудностей, включая слабую организацию селекционной работы, сокращение численности северных домашних оленей, ухудшение показателей выхода телят и сохранения взрослых особей , , .

По сравнению с 1990 годом поголовье северных домашних оленей в России сократилось на 29,6% (с 2260,6 до 1592,4 тыс. голов), в Якутии – сократилось на 52,5% (с 361,6 до 171,6 тыс. голов). В Якутии численность домашних оленей неуклонно сокращалось с 2011 по 2015 гг. по данным на конец года. За последние пять лет (2019-2023 гг.) по республике отмечается рост поголовья северных домашних оленей на 12,82% (с 152,1 до 171,6 тыс. голов). Однако, по статистическим данным за 2019-2022 гг., в Усть-Янском районе РС (Я) на начало 2024 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается увеличение поголовья северных домашних оленей на 27,6% (с 20583 до 32756 голов).

Оценка генетического разнообразия пород домашних животных имеет важное значение для поддержания их продуктивных характеристик и адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды , , , , . В частности, изучение генетической вариабельности у домашних северных оленей эвенской породы представляет особый интерес, так как эта порода традиционно разводится в суровых климатических условиях Севера и играет ключевую роль в экономике и культуре коренных народов региона.

Для оценки генетического разнообразия домашних северных оленей эвенской породы используются различные молекулярно-генетические методы, включая анализ полиморфизма ДНК, секвенирование генома и изучение микросателлитных локусов. Эти методы позволяют выявить уровень гетерозиготности, наличие редких аллелей и степень инбридинга в популяциях. Например, в работе Н.П. Филипповой и соавторов (2020) было проведено исследование генетического разнообразия домашних северных оленей эвенской породы по локусам трансферрина и микросателлитов . Результаты показали что эвенская порода оленей, разводимая в Булунском районе, имеет свои характерные генетические особенности. Аналогичные результаты были получены в других исследованиях, где использовался метод микросателлитного анализа (А.Д. Соловьева и др., 2022) .

Целью данного исследования является оценка генетического разнообразия и генетической структуры популяций эвенкийской породы северного оленя методом анализа микросателлитов.

2. Методы и принципы исследования

В ходе выполнения работы использованы классические методы и передовые подходы, основанные на методах молекулярной генетики. Для характеристики генетических особенностей был отобран генетический материал от молодняка текущего года (n=78). Лабораторные исследования проведены в лаборатории молекулярно-генетической экспертизы «Племэксперт» ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем». Генотипирование проведено набором реагентов для мультиплексного анализа 16 микросателлитных маркеров COrDIS Rangifer, в соответствии с протоколом производителя (ООО «Гордиз», Россия), амплификация материала на термоциклере "Т100" (Bio-Rad, США), микросателлитный профиль получен, используя генетический секвенатор «Нанофор-05» с лазерным детектором (ООО «Синтол», Россия). Обработка данных произведена с использованием надстройки для Microsoft Excel "GeneAlex 6.51" (США).

3. Результаты и обсуждение

Исследование генетической структуры популяций домашних северных оленей является важным аспектом в понимании их эволюции, адаптации к различным экологическим условиям и разработки стратегий управления генетическими ресурсами. Одним из ключевых методов оценки генетического разнообразия является анализ частоты встречаемости аллелей микросателлитных локусов. Частоты встречаемости аллелей микросателлитных локусов эвенской породы домашних северных оленей Усть-Янской популяции представлены в таблице 1. Анализ показал значительную вариацию частот встречаемости аллелей среди различных локусов. Некоторые аллели, такие как 154 в локусе BMS1788, 216 в локусе NVHRT16, 205 в локусе Rt30, 180 в локусе C143, 202 в локусе Rt30, 215 в локусе C217 и 267 в локусе T40, демонстрируют значительную частоту встречаемости. Это может свидетельствовать о доминировании этих аллелей в популяции. Полученные результаты указывают на высокую степень генетического разнообразия в исследуемой популяции.

Таблица 1 - Частота встречаемости аллелей микросателлитных локусов эвенской породы домашних северных оленей Усть-Янской популяции

Локус | Аллель | Частота | Локус | Аллель | Частота | Локус | Аллель | Частота |

BMS1788 | 144 | 0,173 | NVHRT16 | 206 | 0,256 | Rt30 | 205 | 0,340 |

146 | 0,122 | 208 | 0,109 | 207 | 0,103 | |||

152 | 0,058 | 214 | 0,154 | 209 | 0,103 | |||

154 | 0,391 | 216 | 0,359 | 211 | 0,186 | |||

155 | 0,038 | 226 | 0,071 | 219 | 0,064 | |||

156 | 0,071 | OheQ | 284 | 0,083 | 223 | 0,109 | ||

BMS745 | 130 | 0,058 | 295 | 0,058 | Rt6 | 190 | 0,071 | |

132 | 0,359 | 306 | 0,250 | 198 | 0,064 | |||

133 | 0,077 | 307 | 0,103 | 200 | 0,115 | |||

134 | 0,237 | 311 | 0,179 | 202 | 0,333 | |||

136 | 0,218 | 318 | 0,096 | 204 | 0,090 | |||

C143 | 176 | 0,269 | 323 | 0,115 | 206 | 0,263 | ||

180 | 0,679 | 247 | 0,333 | Rt7 | 238 | 0,083 | ||

184 | 0,051 | 249 | 0,090 | 242 | 0,346 | |||

C276 | 354 | 0,205 | 251 | 0,128 | 244 | 0,256 | ||

414 | 0,109 | 253 | 0,141 | 250 | 0,058 | |||

418 | 0,051 | Rt1 | 259 | 0,071 | 252 | 0,115 | ||

430 | 0,359 | 261 | 0,071 | 254 | 0,128 | |||

434 | 0,269 | 263 | 0,071 | Rt9 | 133 | 0,135 | ||

C32 | 298 | 0,141 | Rt24 | 236 | 0,282 | 143 | 0,071 | |

300 | 0,051 | 240 | 0,115 | 145 | 0,154 | |||

306 | 0,423 | 244 | 0,083 | 147 | 0,077 | |||

322 | 0,385 | 248 | 0,103 | 151 | 0,090 | |||

FCB193 | 126 | 0,071 | 252 | 0,179 | 153 | 0,212 | ||

128 | 0,506 | 256 | 0,090 | 155 | 0,186 | |||

130 | 0,058 | 268 | 0,051 | C217 | 215 | 0,872 | ||

134 | 0,058 | T40 | 259 | 0,135 | 219 | 0,128 | ||

136 | 0,141 | 267 | 0,699 |

| ||||

138 | 0,128 | 271 | 0,096 | |||||

Примечание: (n=78)

Основные популяционные генетические характеристики представлены в таблице 2. Среднее количество аллелей на локус (Na) составило 8,563, эффективное число аллелей (Ne) – 4,308, наблюдаемая гетерозиготность (Ho) – 0,699, ожидаемая гетерозиготность (He) – 0,708, а индекс фиксации (F) – 0,013. Эти данные свидетельствуют о высоком уровне генетического разнообразия в исследуемой популяции.

Таблица 2 - Популяционно генетическая характеристика Усть-Янской популяции

Локус | Na | Ne | Ho | He | F |

Среднее | 8,563 | 4,308 | 0,699 | 0,708 | 0,013 |

Примечание: (n=78)

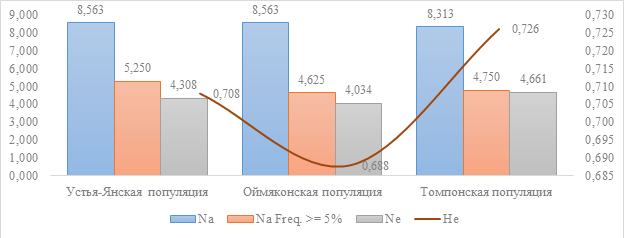

При сравнении показателей генетического разнообразия Усть-Янской популяции с показателями Оймяконской и Томпонской популяций

, было обнаружено некоторое различие между ними. Так, среднее количество аллелей на локус (Na) в Усть-Янской популяции оказалось выше, чем в Томпонской, но ниже, чем в Оймяконской. Однако различия в других показателях оказались незначительными, что говорит о схожем уровне генетического разнообразия всех трех популяций (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Сравнение с Оймяконской и Томпонской популяцией

Особое внимание следует уделить приватным аллелям, обнаруженным в изученной популяции. Присутствие таких аллелей может свидетельствовать об уникальности генетического состава данной популяции и ее способности к адаптации в специфичных условиях обитания. В нашем исследовании было выявлено 15 приватных аллелей, частота которых варьировалась от 0,006 до 0,051 (табл. 3).

Таблица 3 - Приватные алллели микросателлитных локусов у домашних северных оленей Усть-Янской популяции

№ | Локус | Аллель, п.н. | Частота |

1 | BMS1788 | 141 | 0,013 |

2 | BMS1788 | 170 | 0,013 |

3 | BMS745 | 122 | 0,006 |

4 | BMS745 | 124 | 0,006 |

5 | C276 | 426 | 0,006 |

6 | C32 | 300 | 0,051 |

7 | OheQ | 280 | 0,006 |

8 | OheQ | 299 | 0,006 |

9 | OheQ | 310 | 0,026 |

10 | Rt24 | 268 | 0,051 |

11 | Rt7 | 232 | 0,006 |

12 | Rt7 | 234 | 0,006 |

13 | Rt9 | 135 | 0,013 |

14 | T40 | 326 | 0,006 |

15 | T40 | 333 | 0,006 |

Примечание: (n=78)

Анализ генетического расстояния по Нею показал наименьшее генетическое расстояние (0,051) между Устья-Янской и Томпонской популяциями, что свидетельствует об относительно высоком уровне генетического сходства между этими группами, тогда как тогда как расстояние с Оймяконской популяцией было несколько выше (0,051). В то же время, дистанция между Оймяконской и Томпонской популяциями составила 0,086, что говорит о значительном генетическом отличии этих двух групп (табл. 4). Это может указывать на наличие общих генетических корней у этих популяций, однако также свидетельствует о некотором уровне дифференциации, обусловленном различными условиями среды и историей разведения.

Таблица 4 - Генетическое расстояние между популяциями по Нею

Устья-Янская популяция (n=78) | Оймяконская популяция (n=349) | Томпонская популяция (n=47) | |

0,000 | – | – | Устья-Янская популяция (n=78) |

0,057 | 0,000 | – | Оймяконская популяция (n=349) |

0,051 | 0,086 | 0,000 | Томпонская популяция (n=47) |

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что домашние северные олени эвенской породы обладают высоким уровнем генетического разнообразия, что обеспечивает им устойчивость к изменениям условий окружающей среды и поддерживает их продуктивность. Важно отметить, что присутствие приватных аллелей подчеркивает уникальность генетического фонда данной популяции и требует особого внимания со стороны специалистов по селекции и сохранению биоразнообразия.

4. Заключение

Оценка генетического разнообразия домашних северных оленей эвенской породы является важной задачей для сохранения и улучшения их продуктивных качеств. Проведенное нами исследование позволило выявить внутрипородную дифференциацию популяций домашних северных оленей эвенской породы и оценить уровень генетического разнообразия породы. Полученные результаты позволят повысить эффективность племенных работ путём улучшения методов племенной оценки и контроля над селекционными процессами. Кроме того, результаты могут быть использованы для разработки селекционных программ, направленных на сохранение и улучшение генетического потенциала эвенской породы домашних северных оленей.