ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) В ПРИОЗЕРСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) В ПРИОЗЕРСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

Цель данного исследования состояла в выявлении наличия зависимости численности подроста от таких характеристик материнского древостоя, как относительная полнота, тип леса, доля сосны в составе древостоя и возраст насаждений. В результате полученных материалов, был осуществлен анализ воздействия вышеуказанных таксационных показателей на интенсивность естественного лесовозобновления сосны обыкновенной в Приозерском лесничестве. По полученным данным, можно сделать вывод, что между молодым поколением сосны, развивающимся под пологом насаждений, и характеристиками материнского древостоя прослеживается тесная связь. Наиболее эффективное естественное возобновление сосны обыкновенной было отмечено в сосняках брусничных.

1. Введение

Лесоводство основано на принципах, которые подразумевают под собой, устойчивость и постоянство пользования лесными ресурсами. Соблюдение этих принципов является обязательным условием ведения лесного хозяйства в современном мире. Исходя из вышесказанного, способность лесов к естественному возобновлению, считается чрезвычайно важной особенностью насаждений. При естественном лесовозобновлении, насаждения отличаются видовым разнообразием, устойчивостью к вредителям и болезням. В результате данного процесса обеспечивается самовозобновление основных лесообразующих пород . Постоянное неистощительное пользование лесами возможно благодаря вышеуказанной особенности. Следовательно, изучение развития лесообразующих пород, а в особенности хозяйственно ценных, является актуальным вопросом. Сохранение биоразнообразия, поддержание полезных свойств и функций древостоев, обеспечение воспроизводства насаждений являются главными задачами лесовосстановительного процесса. Таежная зона имеет экономические и экологические преимущества, способствующие более успешному естественному возобновлению древостоев.

Цель этого исследования заключается в углублении знаний о зависимости особенностей естественного возобновления ценных пород, произрастающих в Приозерском лесничестве, от таких таксационных характеристик материнского древостоя, как состав, относительная полнота, тип леса и возраст. Результаты исследования могут помочь в организации непрерывного и неистощительного пользования лесными ресурсами в таежной зоне.

Подрост хвойных пород, развивающийся под пологом спелого леса, является однородным по морфологическим и фитоценотическим отношениям и представляет собой наиболее развитую часть естественного возобновительного фонда . Жизнеспособный подрост лесных насаждений хвойных пород характеризуется следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее1/3 высоты ствола .

Естественное возобновление является важным фактором формирования насаждений, особенно главных лесообразующих пород. Растительное сообщество становится жизнестойким при условии способности восстановить численность популяций заменой погибших экземпляров новыми . Важнейшую роль в появлении и судьбе подроста хвойных пород на вырубках играют исходный состав древостоя и тип леса с его особенностями эффективного плодородия почвы и ее увлажнения , , .

При рассмотрении влияния материнского древостоя на естественное возобновление сосны на примере вырубки сосновых лесов 10-летней давности можно отметить, что процесс последующего естественного возобновления осуществляется преимущественно березой, то есть лиственной породой. Из-за быстрого роста береза оказывает угнетающее воздействие на подрост сосны. Следовательно, последующее естественное возобновление сосны на вырубках сосновых типов леса протекает очень медленно, то есть сплошнолесосечные рубки без сохранения подроста способствуют преобладанию лиственных пород в составе формирующихся древостоев .

Численность, встречаемость, состав и структурная организация подроста зависят от состава материнского древостоя, его относительной полноты и типа леса , . В исследованиях А.А. Фетисовой, производившихся в сосновых лесах Ленинградской области имеются заключения о том, что существенное преобладание данной породы в составе древостоя не является обязательным для появления соснового подроста .

Была рассмотрена зависимость густоты соснового подроста от ряда таксационных показателей древостоев — количества деревьев и коэффициентов участия сосны в составе, сомкнутости полога, относительной полноты и средней высоты. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что с увеличением относительной полноты древостоя, численность подроста снижается .

Еще одним важным показателем успешности естественного возобновления является тип леса , , , . Установлено, что на образовавшихся гарях, в лесу после пожара отсутствуют травянистый покров, что положительно сказывается на возобновлении древесных пород, это связано с изменением химического состава и физических свойств почвы, а также изменением температурного режима воздуха и почвы, снижением их влажности и увеличением освещенности поверхности гарей .

Среди сосновых древостоев лучше возобновляются вырубки сосняков вересковых, брусничных и мшистых. В результате исследований установлено, что последующее возобновление сосной и елью успешно протекает в годы обильного урожая семян только на минерализованных участках вырубки. На свежих лесосеках такие участки составляют до 30% общей площади. На остальной территории прорастанию семян препятствует мощная, часто пересыхающая грубогумусная подстилка. Из-за сильного разрастания травянистой и злаковой растительности площадь минерализованных участков быстро сокращается. Это препятствует появлению всходов хвойных пород .

Таким образом, успешность естественного возобновления сосны и ели во многом зависит от суммарного проективного покрытия напочвенной растительности. Особенно сильно на подрост сосны влияет покров из злаков, которые быстро образуют дернину, мешающую прорастанию семян и росту всходов , .

Сосна является светолюбивой хвойной породой, вследствие чего численность подроста зависит от полноты древостоя, следовательно, с увеличением относительной полноты материнского древостоя, численность подроста снижается. Качественные показатели подроста, развивающегося под пологом высокополнотных древостоев хуже, чем у подроста в древостоях со средними и низкими значениями относительной полноты , . Наилучшие условия по освещенности формируются под пологом сосняка лишайникового .

Значительная часть спелых и перестойных хвойных насаждений характеризуется абсолютной разновозрастностью и имеет в составе немалочисленное жизнеспособное молодое поколение древесных растений, которое может выступать в роли источника естественного возобновления . К увеличению размеров, а также общего количества подроста приводит уменьшение полноты материнского древостоя. Имеются данные, что с увеличением полноты древостоев, средняя высота подроста уменьшается .

М.В. Соловьев и В.М. Соловьев выделили два типа возобновления и возрастной структуры. Первый тип — нисходящий, а именно шлейфообразный, при котором численность подроста сосны с повышением возраста закономерно снижается. Второй тип – нисходящий волнообразный, для данного типа характерно периодическое уменьшение и увеличение количества подроста .

Как уже отмечалось ранее, сосна является светолюбивой породой. Следовательно, с увеличением возраста материнского древостоя на подрост поступает меньшее количество солнечной радиации, возрастает конкуренция за воду и минеральные вещества, что пагубно сказывается на росте и развитии соснового подроста. Вследствие этих процессов, у молодого поколения сосны снижается величина годичного прироста в диаметре, также уменьшается густота подроста. Таким образом, при сравнении молодых и более старших древостоев можно сделать вывод о том, что в более старших древостоях создаются неблагоприятные условия для нормального роста и развития соснового возобновления. В первую очередь это связано с увеличением густоты кроны, что препятствует нормальному проникновению солнечной радиации под полог , .

2. Методы и объекты исследования

В качестве объектов исследования были подобраны временные пробные площади (ВПП), заложенные в Приозерском лесничестве (на территориях Антикайнинского, Приозерского, Вуоксинского, Коммунарского, Куйбышевского, Некрасовского, Джатиевского, Громовского, Ладожского, Мичуринского северного, Яблоновского, Мичуринского, Борисовского, Кривковского, Кучеровского, Сосновского, Приозерского южного, Ладожского южного, Денисовского, Ларионовского участковых лесничеств) Ленинградской области в сосновых древостоях кисличного, черничного, долгомошного, вереского, беломошного, багульникого и сфагнового типов леса. Учитывались насаждения с долей сосны в составе от 4 до 10. Относительная полнота древостоев, в которых осуществлялись работы составляла 0,3–0,9. Учет подроста сосны проводили на круговых площадках постоянного радиуса, заложенных по методике А.В. Грязькина выборочно-статистическим методом, при котором размер круговых площадок равен 10м2, а их расположение последовательно (друг за другом) .

Учетные площадки на временных пробных площадях закладывались на одном и том же расстоянии друг от друга по свободному ходу. Важным условием является количество ходов на каждом объекте, оно не должно быть менее 3. При закладывании площадок использовали шест, длина которого составляет 178,5 см. Центр следующей учетной площадки определялся путем продвижения шеста вперед по ходу на две длины. При данном методе обеспечивается непосредственное примыкание площадок друг к другу. Следует упомянуть, что центры двух соседних площадок всегда равноудалены друг от друга на расстояние, равное 178,5 см × 2 .

В процессе проведения исследования на территории Приозерского лесничества Ленинградской области было заложено 658 временных пробных площади, осуществлен учет подроста на 19740 круговых учетных площадках. Также была выполнена оценка показателей естественного лесовозобновления, к которым относятся численность подроста на 1 га, средняя высота, средний возраст и средний годичный прирост в высоту.

3. Основные результаты и их обсуждение

Чаще всего под пологом смешанных сосновых и чистых древостоев количество молодого поколения является приемлемым для хорошего возобновления насаждений. В условиях средней тайги, в большинстве случаев доля древостоев, где количество подроста менее 1,5 тыс. экз./га, варьируется от 15% до 62% .

На такие характеристики подроста, как численность, возрастная и высотная структуры, особое влияние оказывает материнский состав древостоя, в том числе и доля сосны в насаждении. Исходя из вышесказанного, нами были проведены исследования в чистых сосновых и сосново-лиственных насаждениях с долей сосны в составе от 4 до 10 ед. Рассматривали древостои с относительной полнотой от 0,3 до 0,9 в следующих типах леса: черничный, кисличный, брусничный, багульниковый, беломошный, вересковый, долгомошный и сфагновый.

Таблица 1 - Зависимость численности подроста сосны от доли сосны в составе материнского древостоя в преобладающих типах леса

Также нужно отметить, что максимальный прирост подроста наблюдается в беломошном и вересковом типах леса. Это можно объяснить тем, что в данных условиях конкуренция с травяно-кустарничковым ярусом снижается в сравнении с черничным или кисличным типами леса. Несмотря на то, что богатство почвы выше, возобновление сосны происходит хуже, так как имеется высокая степень задернения почвы, что препятствует прорастанию семян сосны.

Таблица 2 - Средние таксационные показатели подроста сосны в зависимости от доли сосны в составе материнского древостоя в преобладающих типах леса

Доля сосны в составе древостоя | Кисличный | Черничный | Брусничный | ||||||||||

средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | |||||

10С | 27,8±1,5 | 1,9±0,2 | 6,8±1,1 | 26,6±1,7 | 1,8±0,2 | 6,8±1,2 | 28,4±1,8 | 2,0±0,2 | 7,0±1,3 | ||||

9С | 30,0±1,7 | 2,1±0,3 | 7,0±1,0 | 29,1±2,1 | 2,0±0,3 | 6,9±1,2 | 29,2±2,0 | 1,9±0,2 | 6,5±1,2 | ||||

8С | 29,7±2,1 | 2,0±0,2 | 6,7±0,9 | 27,8±2,3 | 2,0±0,2 | 7,2±1,3 | 29,5±2,1 | 2,3±0,3 | 7,8±1,3 | ||||

7С | 27,2±1,9 | 1,9±0,2 | 7,0±1,1 | 30,0±1,9 | 2,1±0,3 | 7,0±1,3 | 30,6±2,0 | 2,4±0,2 | 7,8±1,4 | ||||

6С | 28,0±1,8 | 2,0±0,3 | 7,1±1,2 | 27,5±2,1 | 1,8±0,2 | 6,5±1,4 | 30,0±2,2 | 2,0±0,3 | 6,6±1,1 | ||||

5С | 29,4±2,2 | 2,0±0,3 | 6,8±0,9 | 28,0±1,5 | 2,3±0,4 | 8,2±1,5 | 28,0±1,9 | 1,9±0,2 | 6,8±1,2 | ||||

4С | 30,0±2,3 | 2,0±0,3 | 6,6±1,3 | 0 | 0 | 0 | 30,0±2,4 | 2,0±0,1 | 6,6±1,1 | ||||

Доля сосны в составе древостоя | Вересковый | Долгомошный | Беломошный | ||||||||||

средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | |||||

10С | 24,6±1,5 | 1,8±0,3 | 7,3±1,2 | 25,0±1,4 | 2,0±0 | 8,0±0,4 | 25,0±1,7 | 1,8±0,7 | 7,2±1,3 | ||||

9С | 0 | 0 | 0 | 20,0±1,5 | 2,0±0 | 10,0±1,5 | 0 | 0 | 0 | ||||

8С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0±2,2 | 3,0±0,5 | 10,0±1,1 | ||||

7С | 27,5±1,8 | 3,0±0,2 | 10,9±1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

6С | 0 | 0 | 0 | 30,0±0 | 2,0±0 | 6,6±0 | 30,0±0 | 2,5±0 | 8,3±0 | ||||

5С | 30,0±0 | 2,0±0 | 6,6±0 | 20,0±0 | 1,0±0 | 5,0±0 | 0 | 0 | 0 | ||||

4С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

Доля сосны в составе древостоя | Багульниковый | Сфагновый | |||||||||||

средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | ||||||||

10С | 25,0±1,3 | 3,3±0,2 | 13,2±1,9 | 18,8±2,4 | 1,1±0,3 | 5,9±0,9 | |||||||

9С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

8С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

7С | 0 | 0 | 0 | 20,0±0 | 1,5±0 | 7,5±0 | |||||||

6С | 20,0±0 | 1,5±0 | 7,5±0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

5С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

4С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

При анализе возрастной структуры подроста сосны во всех типах леса прослеживается слабая связь от количества единиц сосны в составе насаждения. Можно предположить, что это объясняется периодичностью урожайных лет. (табл. 2)

Средняя высота подроста тесно связана с особенностями состава материнского древостоя. В кисличном насаждении наибольшее значение возраста характерно древостоям с 8–9 единицами сосны в составе, в черничном и брусничном — 7–8. Во всех насаждениях, кроме багульниковых и сфагновых прослеживается ситуация, при которой с понижением доли сосны в материнском древостое, возрастает средний возраст. В багульниковом и сфагновом насаждениях зависимость от разного количества единиц сосны в составе материнского древостоя прослеживается слабо.

Минимальный прирост в кисличном типе леса зафиксирован в насаждениях с долей сосны, равной 4 и составляет 6,6 см/год. Более высокий прирост наблюдается в древостоях с большей долей сосны в составе. В черничных древостоях максимальная величина прироста свойственна древостоям с долей сосны, равной 5, и составляет она 8,2 см/год. В брусничном типе леса максимальное значение отмечено в древостоях с 7–8 единицами сосны в составе. В вересковом, беломошном, долгомошном и сфагновом типах леса так же наблюдается зависимость прироста от доли сосны в материнском древостое. В багульниковом насаждении высокий показатель годового среднего прироста в высоту заметен в древостоях с большей долей сосны (10) в составе.

Таблица 3 - Зависимость численности подроста сосны от относительной полноты материнского древостоя

Таблица 4 - Влияние относительной полноты материнского древостоя на средние таксационные показатели подроста сосны

Отная полнота | Кисличный | Черничный | Брусничный | ||||||||||

средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | |||||

0,9 | - | - | - | - | - | - | 25,0±0 | 2,0±0 | 8,0±1,4 | ||||

0,8 | 28,6±2,4 | 1,9±1,3 | 6,5±1,2 | 29,1±1,5 | 2,0±0 | 6,9±1,1 | 28,1±2,6 | 1,8±0,3 | 6,5±1,1 | ||||

0,7 | 29,1±1,6 | 1,9±0,1 | 6,7±1,1 | 27,7±3,5 | 1,9±0,2 | 6,9±1,2 | 28,6±2,3 | 2,0±0,2 | 7,0±1,1 | ||||

0,6 | 29,0±1,8 | 2,0±0,1 | 6,8±1,0 | 27,1±4,0 | 1,8±0,4 | 6,7±1,1 | 28,2±2,9 | 2,0±0,3 | 7,1±1,2 | ||||

0,5 | 22,5±3,8 | 2,0±0,5 | 8,9±1,8 | 27,9±3,1 | 2,1±0,5 | 7,5±1,4 | 29,7±2,0 | 2,3±0,4 | 7,7±0,9 | ||||

0,4 | 30,0±0 | 2,0±0 | 6,7±1,1 | 26,7±4,4 | 1,7±0,4 | 6,3±1,2 | 29,4±5,8 | 2,6±0,7 | 8,7±1,6 | ||||

0,3 | - | - | - | - | - | - | 28,8±1,9 | 2,0±0 | 7,0±1,4 | ||||

Отная полнота | Вересковый | Долгомошный | Беломошный | ||||||||||

средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | |||||

0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

0,8 | 30,0±0 | 2,0±0 | 6,7±1,1 | - | - | - | - | - | - | ||||

0,7 | 25,7±4,9 | 1,8±0,3 | 7,0±1,0 | 21,7±2,2 | 1,7±0,4 | 7,7±1,3 | 17,5±2,5 | 1,0±0 | 5,7±1,3 | ||||

0,6 | 24,4±5,6 | 1,9±0,3 | 7,9±1,2 | 30,0±0 | 2,0±0 | 6,7±1,2 | 30,0±0 | 2,5±0,5 | 8,3±1,1 | ||||

0,5 | 25,0±5,0 | 2,0±0,5 | 8,0±1,7 | - | - | - | 30,0±0 | 2,8±0,3 | 9,2±1,5 | ||||

0,4 | 20,0±0 | 2,3±0,3 | 11,3±2,1 | - | - | - | 25,0±5,0 | 2,0±1,0 | 8,0±1,5 | ||||

0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

Отная полнота | Багульниковый | Сфагновый | |||||||||||

средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | средний возраст, лет | высота, м | средний прирост в высоту, см/год | ||||||||

0,9 | - | - | - | - | - | - | |||||||

0,8 | - | - | - | - | - | - | |||||||

0,7 | 20,0±0 | 1,5±0 | 7,5±1,5 | - | - | - | |||||||

0,6 | 20,0±0 | 1,5±0 | 7,5±1,5 | - | - | - | |||||||

0,5 | 30,0±0 | 5,0±0 | 16,7±3,8 | 18,8±1,9 | 1,1±0,2 | 6,0±1,1 | |||||||

0,4 | - | - | - | - | - | - | |||||||

0,3 | - | - | - | 20,0±0 | 1,5±0 | 7,5±0 | |||||||

Исследуя связь среднего возраста подроста сосны и относительной полноты материнского древостоя, было обнаружено, что зависимость между ними невелика. В данном случае можно предположить, что наибольшее влияние на возраст оказывает периодичность урожайных лет сосны. Наблюдается тесная связь между полнотой материнского древостоя и высотой подроста, наиболее благоприятные условия для успешного лесовозобновления отмечены при относительной полноте от 0,4 до 0,6. Относительная полнота насаждений оказывает значительное влияние на среднее значение годичного прироста подроста в высоту. При понижении показателя полноты материнского древостоя, увеличивается значение среднего прироста. (табл. 4)

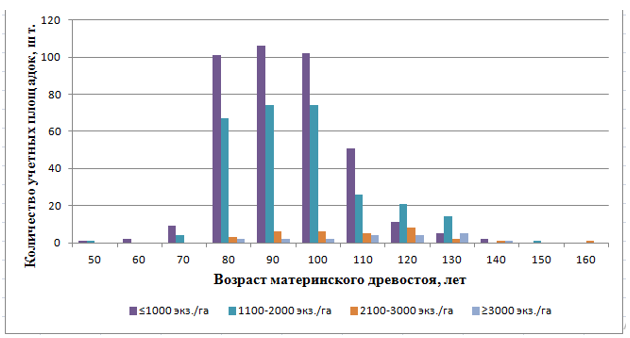

При возрасте материнского древостоя, составляющего 90 лет было отмечено максимальное количество подроста сосны в чистых сосновых и сосново-лиственных насаждениях Приозерского лесничества Ленинградской области. С увеличением возраста древостоя, возрастает и численность соснового подроста. Следует отметить, что максимальное количество учетных площадок с численностью подроста ≤1000 экз./га располагаются в древостоях возрастом 90 лет, с численностью 1100–3000 экз./га — в древостоях возрастом 90–100 лет, при численности, равной 3000 экз./га и более характерно насаждение возрастом 130 лет. (рис. 1)

Рисунок 1 - Зависимость численности подроста сосны от возраста материнского древостоя в чистых сосновых и сосново-лиственных древостоях

4. Заключение

Приозерское лесничество Ленинградской области расположено в достаточно благоприятных природно-климатических условиях для эффективного естественного лесовосстановления. Значительную часть территории занимают водные ресурсы (15%), что обеспечивает умеренное увлажнение почвы. Сосновые леса занимают большую часть территории лесничества. Эти насаждения представлены, главным образом, сосной обыкновенной с примесью ели европейской, березы пушистой и ольхи. Ландшафты, на которых произрастают высокопродуктивные древостои, неоднородны.

Все леса Приозерского лесничества относятся к защитным (100%). На территории преобладают хвойные леса, их доля составляет 69% от всей площади. 31% приходится на мягколиственные древостои. Средняя относительная полнота по лесничеству составляет 0,64. Преимущественными типами леса являются сосняки брусничные, черничные и кисличные.

На основании проведённого исследования можно сделать ряд выводов:

1. Наибольший показатель численности подроста в брусничном типе леса составил 2,1 тыс.экз./га при доле сосны, равной 7. Максимальное значение численности подроста в сосняках вересковых и беломошных зафиксированы при доле сосны в составе, равной 7 и 8, соответственно. В долгомошном древостое наибольшая численность подроста характерна насаждениям с долей сосны, равной 9. Высокая численность в сосняках багульниковых составила 2,3 тыс.экз./га. При 9–10 единицах значение составило 1,5 тыс.экз./га в кисличном и черничном древостое.

2. Относительная полнота материнского древостоя значительно воздействует на среднее значение годичного прироста подроста сосны. Так, при уменьшении полноты насаждения, увеличивается показатель среднего прироста. Успешное возобновление высокопродуктивного соснового древостоя в Приозерском лесничестве Ленинградской области отмечается при относительной полноте материнского древостоя от 0,4 до 0,6 в вересковом и беломошном типах леса. В кисличном, черничном, брусничном, долгомошном, багульниковом и сфагновом древостоях численность подроста меньше необходимой для успешного лесовозобновления.

3. При увеличении возраста древостоя, возрастает численность подроста. Максимальное количество подроста сосны в насаждениях было отмечено, при возрасте материнского древостоя, равного 90 годам.

4. Анализируя данные, полученные в результате исследования в восьми разных типах леса, мы пришли к выводу, что наиболее эффективное естественное возобновление сосны происходит в сосняках брусничных. По всей вероятности, это связано с наиболее благоприятным сочетанием почвенных условий, условий увлажнения и общими показателями травяно-кустарничкового яруса в данном типе леса.

В качестве рекомендаций по ведению лесного хозяйства в Приозерском лесничестве Ленинградской области без нанесения ущерба ходу естественного возобновления сосны, в лесах рекомендуется соблюдение мер содействия естественному возобновлению и улучшение технологий осуществления лесохозяйственных мероприятий. Они включают в себя:

– мероприятия по сохранению подроста ценных пород по завершении лесосечных работ;

– оставление обсеменителей;

– подготовку почвы;

– подсушку осины;

– разреживание полога древостоев;

– очистку лесосек;

– вырубку подлеска, который выступает препятствием для молодого поколения ценных, в хозяйственном отношении, пород.

Ведение лесного хозяйства с помощью комплекса мероприятий, указанных выше, должно способствовать нахождению лесного фонда Приозерского лесничества в удовлетворительном состоянии, а также обеспечить эффективное появление нового поколения ценных в хозяйственном отношении древесных пород, в частности высокопродуктивных древостоев сосны.