ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНОТИПОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (LINUM USITATISSIMUM. L.) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНОТИПОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА (LINUM USITATISSIMUM. L.) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Аннотация

Представлены результаты диагностики генотипов льна-долгунца (n=30) в полевых условиях по реакции их на поражение фитопатогенами. Цель работы – оценка гибридных линий льна-долгунца F3-F5 по устойчивости к фузариозному увяданию (возб. Fusarium lini Boll.) и септориозу (возб. Septoria linicola (Speg) Grass ). Выявлено, что толерантность к болезням в данном экологическом пункте была обусловлена генотипом (G, 11,1-22,1%; р>0,01**), средовыми условиями (Е, 24,3-46,1%, р>0,05*), взаимодействием генотипа и среды (GxE, 30,0-62,9%; р>0,01**). По степени развития болезни (R,%) и ее распространённости (P,%) изучаемые гибридные линии различались, из которых, наибольшую ценность для дальнейшего селекционного использования представляют генотипы с комплексной устойчивостью – G1, G2, G4, G8, G12, G14.

1. Введение

Устойчивость растений к различным факторам окружающей среды является важным аспектом для проявления максимальной степени реализации биологического статуса культурных растений. Однако, на его эффективный уровень, непосредственное влияние могут оказывать современные тенденции глобального потепления климата, приводящие к изменению вирулентности штаммов микроорганизмов, их особенностей жизнедеятельности, структуры во взаимодействии «хозяин-патоген», появлении новых, более вредоносных из них для агробиоценозов , .

В активность развития болезней могут вносить вклад различные факторы. Одним из составляющих элементов высокой вирулентности фитопатогенов является температурный режим, который оказывает влияние не только на биологические особенности растений, но и непосредственно связанную с ними приспособительную деятельность штаммов микроорганизмов , .

Влажностный режим это один из наиболее важных компонентов проявления вредоносности фитопатогенных микроорганизмов. Известно , о ведущей роли уровня влажности для образования и дальнейшего роста и развития возбудителей болезней, при этом условия водообеспеченности могут влиять на процессы транспирации, устьичной проводимости, дыхания, фотосинтетической деятельности, скорости и степени проникновения в систему «растение-хозяин».

Возрастающая нагрузка на культурные растения, изменчивость популяций фитопатогенов и их неоднозначность, расширение путей и скорости инфицирования растительного организма в различных агроэкологических зонах культивирования растений, приводит к необходимости адаптации и усилении защитных функций растений, их способности быстро и эффективно противостоять данной нагрузке , .

Одним из ценных культурных растений является лён, продукты биологической деятельности которого, позволяют обеспечивать перерабатывающую промышленность отечественным, экологически ценным продуктом (волокном и маслом) , . Потенциал сортов льна достаточно высок в различных агроэкологических зонах, при этом, его потенциал, имеет тенденцию к минимализации, в том числе и за счет возрастающей фитопатогенной нагрузки. Из возбудителей болезней, в посевах льна, встречаются фузариоз, септориоз, бактериоз и ряд других, оказывающие негативный эффект на формирование высокого уровня продуктивности, качества и их устойчивости.

В связи с расширением посевных площадей и неоднородным сортовым составом агробиоценозов льна, в Тюменской области, крайне важным становится подбор сортов с высоким уровнем толерантности к «местным» штаммам фитопатогенов, поэтому комплексная оценка новых, созданных гибридных популяций льна к болезням является актуальной.

2. Методы и принципы исследования

Полевые исследования проводили на биологической станции Тюменского государственного университета (подтаежная агроэкологическая зона, Нижнетавдинский район). Объекты изучения – межсортовые гибридные линии F3-F5 льна-долгунца (коды: G1-G30), полученные в системе диаллельных скрещиваний. Почва опытного участка – дерново-подзолистая, супесчаная, со средним содержанием гумуса 3,6%, подвижных форм фосфора (Р2О5) – 433,3 мг/кг; обменного калия (К2О) – 234,0 мг. Ширина делянки – 1 м, длина – 0,2-0,4 м, расстояние между ярусами – 1 м. В течение вегетации проводили визуальную диагностику поражения каждой гибридной линии льна (выборка 50-70 шт. растений) фузариозным увяданием и септориозом. На основании полученных данных рассчитывали степень развития болезни (R,%) и ее распространенность (P,%) согласно Методических рекомендаций , . Погодные условия в годы проведения исследований различались по температурному и влажностному режимам (ГТК=1,2-1,6), что обуславливало различный уровень ответных реакций генотипов к поражению возбудителями болезней, позволило провести полноценный скрининг и выделить источники устойчивости для дальнейшего селекционного отбора. Статистическую обработку экспериментальным данных осуществляли методами дисперсионного и кластерного анализа в программе STATISTICA 10.0.

3. Основные результаты

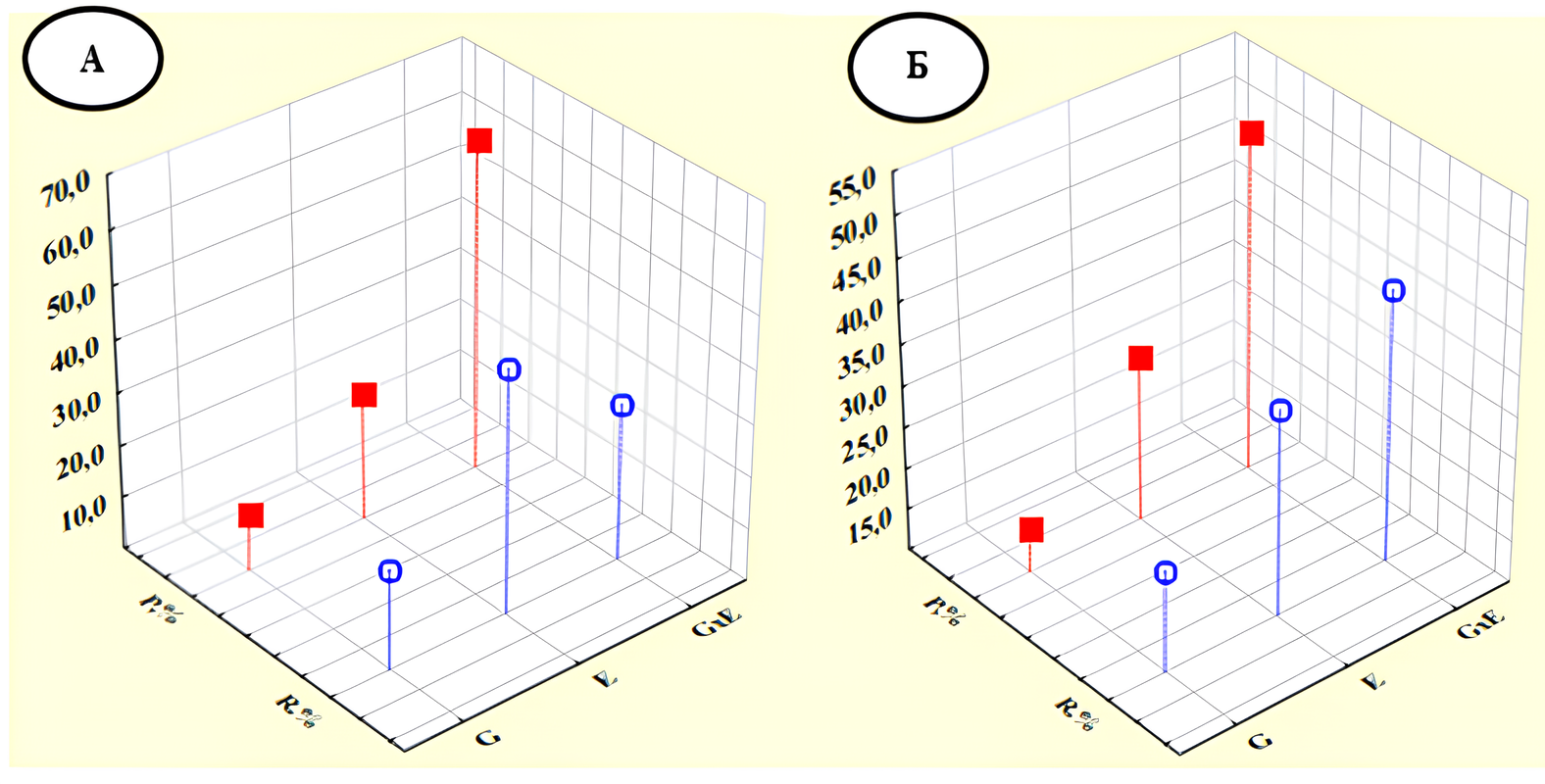

Важным компонентом в программе научных исследований является выявление достоверности полученных экспериментальных данных. Для проверки значимости различий между генотипами (G), средами (Е), генотип-средовым взаимодействием (GxE) использовали многофакторный дисперсионный анализ с расчетом вклада каждого компонента в структуре общей изменчивости (рис. 1). Установлено, что степень развития и распространенность фитопатогенов льна-долгунца сформирована за счет высокого долевого участия факторов среды (E, 30,1-46,1%) и взаимодействия его со средой (GxE, 50,8-62,9%), что в дальнейшем обуславливало наличие гибридных линий с различной степенью устойчивости, как к фузариозному увяданию, так и септориозу.

Рисунок 1 - Вклад факториальных компонентов в структуре общей изменчивости фузариозного увядания (А) и септориоза (Б)

Примечание: фактор G – генотип, E – среда, взаимодействие генотипа и среды (GxE), R – степень развития, P – распространенность фитопатогенов

Диагностику поражения растений фузариозным увяданием осуществляли в течение всей вегетации. Внешние симптомы в фазу «ёлочки» заключались в поникании верхней части растений, с дальнейшим ее пожелтением и усыханием, при этом, за счет проникновения возбудителя в корневую систему, происходило ее разрушение и гибель целого растения. В период цветения – ранней желтой спелости также отмечали поникание верхушки и изменение окраски стебля и листьев, растения были более низкорослыми, наблюдали отсутствие формирования полноценных плодов (коробочек), либо наличие в них щуплых семян, что приводило к снижению продуктивности растений.

Септориоз, пасмо – вызывается возбудителями Septoria linicola (Speg.) Gar. причиняет вред посевам льна во всех регионах России. Негативная деятельность приводит к повреждению стеблей, нарушении его анатомической структуры, что в конечном итоге обуславливает снижение показателей качества получаемого волокна (параметры прочности, гибкости метрического номера) , . В период всходов льна-долгунца симптомы септориоза включали появление на семядольных листьях пятен коричневой окраски, в центре которых позже наблюдали темные точки (пикниды), затем пятна покрывали полностью всю площадь листовой пластинки, они засыхали и опадали. На более поздних этапах онтогенеза септориоз распространялся на стебель, формирую подобные пятна, что делало стебель пестрым.

На основании полученных данных с использованием кластерного анализа генотипы льна-долгунца были распределены на несколько групп по устойчивости (см. табл.). Представленные гибридные линии имели достоверные различия по выявленным заболеваниям. Среднее популяционное значение степени развития фузариозного увядания составляло от 4,58±1,31% до 14,56±1,72%, септориоза – 9,33±0,42%-16,34±1,35%, распространенности – 23,5±1,45% – 44,6 ±2,17% соответственно. Из генотипов с низким уровнем распространенности болезней следует отметить G1, G2, G5, G12, G26, G29.

Кластеризация генотипов позволила объединить их в три кластера по фузариозу и в два – по септориозу.

Таблица 1 - Распределение генотипов льна-долгунца по степени развития болезни

Кластер | R,% | Генотипы | |

min | max | ||

Фузариозное увядание | |||

I (n=7) | 1,32±0,65* | 9,19 ± 0,82* | G1, G2, G8, G10, G11, G12, G24 |

II (n=13) | 11,40±1,35* | 13,56±0,18* | G3, G4, G5, G7, G9, G13, G14, G19, G20, G23, G25, G29, G30 |

III (n=10) | 20,24±0,18 | 22,28±0,18* | G6, G15, G16, G17, G18, G21, G22, G26, G27, G28 |

Cепториоз | |||

I (n=11) | 3,55±0,69** | 10,55 ± 1,82* | G2, G4, G5, G7, G12, G13, G14, G15, G16, G24, G30 |

II (n=19) | 13,52±1,35* | 31,11±1,88 | G1, G3, G6, G8, G9, G10, G11, G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G25, G26, G27, G28, G29 |

Примечание: достоверно при сравнении со средним популяционным (р>0,05*; р>0,01**); ф. бутонизации – цветения; среднее за 2020–2022 гг.

В первый кластер вошли более устойчивые из них, имеющие практическую ценность при селекционном отборе, из которых следует отметить G1, G2, G8, G14 (R, 1,45±1,35**– 6,34±1,85*%). Для второго кластера, в который было объединено максимальное количество генотипов (43,3% от всего набора) характерно также наличие ценных гибридных линий – G3, G4. Генотипы третьего кластера характеризовались более низкой устойчивостью к фузариозу, однако и там удалось выявить перспективные - G16, G17. По отношению к септориозу более ценными были линии льна из первого кластера – G2, G4 , G16, G24, из второго – G1, G3, G5, G8. В целом, комплексной устойчивостью к двум фитопатогенам можно отнести следующие гибридные линии: G1, G2, G4, G8, G12, G14, составляющие 20,0% от всех изученных.

4. Заключение

На основании выполненных исследований выявлены различия между генотипами льна-долгунца по восприимчивости к фузариозному увяданию и септориозу, обусловленные как степенью развития болезни (R=4,58±1,31%-14,56±1,72%), так и ее распространенностью (P=23,5±1,45% – 44,6 ±2,17%.). Отобраны наиболее устойчивые гибридные линии к фузариозу (G1, G2, G3, G4, G8, G12, G14, G17) и септориозу (G1, G2, G3, G4, G5, G8, G12, G14, G16, G24). Комплексной устойчивостью к двум фитопатогенам характеризовались G1, G2, G4, G8, G12, G14, которые представляют наибольшую селекционную ценность для дальнейшей селекционной работы в условиях Северного Зауралья.