Динамика проективного покрытия черники и брусники в экотоной зоне лес — вырубка в северотаежных ельниках Архангельской области со второго по одиннадцатый год после лесозаготовки

Динамика проективного покрытия черники и брусники в экотоной зоне лес — вырубка в северотаежных ельниках Архангельской области со второго по одиннадцатый год после лесозаготовки

Аннотация

Лесозаготовки представляют собой наиболее масштабный вид антропогенного воздействия на таёжные экосистемы, что приводит к значительным изменениям в их структуре. Поэтому изучение процессов восстановления растительных сообществ вырубок является важным аспектом грамотного лесопользования. Возникающие на их границах экотоны способствуют сохранению и восстановлению многих лесных видов растений.

В рамках научного исследования было изучено изменение проективного покрытия доминирующих видов напочвенного покрова ельников — черники (Vaccinium myrtillus L.) и брусники (Vitis vitis-idaea L.). Исследование проводилось на территории северотаёжной зоны Архангельской области, на экотонных участках с различной экспозицией. Для проведения анализа были заложены четыре стационарные трансекты, которые были разделены на четыре секции, соответствующие различным уровням антропогенного воздействия: «лес», «лесная опушка», «вырубочная опушка» и «вырубка». Для минимизации влияния фактора экспозиции результаты измерений, полученных с каждой трансекты, были усреднены, что позволило создать единую модельную выборку. Наблюдения за напочвенным покровом проводились в течение двух, трёх, четырёх, пяти, семи и одиннадцати лет после проведения лесозаготовительных работ. Полученные данные позволили определить динамику изменения проективного покрытия черники и брусники в различных зонах экотонного комплекса.

На участках лес и лесная опушка черника и брусника сохраняют доминирующую позицию в напочвенном покрове. Проективное покрытие обоих кустарничков увеличивается со второго по седьмой год (у черники незначительно, а у брусники на 10% и более), к одиннадцатому году снижается. На вырубочной опушке и вырубке проективное покрытие черники значительно ниже и со временем почти не меняется; проективное покрытие брусники со второго по пятый год резко увеличивается (на 15 и 19%), а с 5-го по 11-й год постепенно снижается (на 16%).

В целом, при различной динамике черники и брусники в экотонном комплексе, проективное покрытие обоих кустарничков выше в опушечной зоне, чем на вырубке.

1. Введение

Лесозаготовки являются самым масштабным видом антропогенных нарушений в таежной зоне. Они приводят к сильнейшей трансформации экосистем

, , , , поэтому исследования, посвященные изучению сукцессионных процессов, происходящих на вырубках важны для организации грамотного лесопользования. Вместе с площадью вырубок возрастает и протяженность раневых экотонов (опушек), возникающих на границе с лесными сообществами. Микроклимат на границе леса и вырубки позволяет многим лесным видам, включая кустарнички, сохранять значительную долю в структуре напочвенного покрова , .Черника и брусника играют важнейшую роль в формировании травяно-кустарничкового яруса северотаежных лесов, являясь фоновыми видами в напочвенном покрове ельника черничного — наиболее распространенного типа леса в Архангельской области. В лесах зеленомошной группы эти кустарнички встречаются практически повсеместно, за исключением заболоченных понижений рельефа с покровом из сфагновых мхов

. Также они имеют большое пищевое, кормовое и лекарственное значение.В связи с этим исследование всех аспектов процессов восстановления лесов после вырубки имеет большое значение для рационального использования лесов. В частности, изучение динамики проективного покрытия черники и брусники в экотонных сообществах, образующихся на границе лес — вырубка в северотаежных ельниках Архангельской области.

Цель данного исследования — выявление особенностей динамики черники и брусники в различных зонах экотонного комплекса со второго по одиннадцатый год после рубки.

2. Методы и принципы исследования

Исследования проводили на стационарных площадках в Холмогорском районе Архангельской области (подзона северной тайги) в период с 2014 по 2023 г. В экотонном комплексе вырубки и ельника черничного на относительно ровных участках перпендикулярно краю леса разной экспозиции были заложены 4 постоянных трансекты шириной 0,5 м и длиной 50 м (по 25 м в обе стороны от кромки леса). Трансекты разбивали на микроплощадки размером 0,25 м² (50х50 см), на которых определяли проективное покрытие каждого вида растений (в процентах).

Результаты наших более ранних работ ,

и аналогичные данные наших коллег , , , , включающие изучение структуры напочвенного покрова, освещенности и температуры воздуха в экотонных сообществах, позволяют определить переходную зону между лесом и вырубкой по 8 м в обе стороны. Таким образом, каждая трансекта характеризует экотонный комплекс с четырьмя участками: лес, зона перехода от леса к вырубке с древесным ярусом — лесная опушка, зона перехода от леса к вырубке без древесного яруса — вырубочная опушка и собственно вырубка. Исходя из этого, для анализа нами были взяты участки трансект по 16 м от кромки леса в обе стороны. Для каждого участка было рассчитано среднее проективное покрытие видов и в целом ярусов (мохово-лишайникового и травяно-кустарничкого), а также встречаемость отдельных видов (процент площадок с данным видом от общего числа микроплощадок на этом участке).3. Основные результаты

В лесном сообществе, примыкающем к вырубке ель (Picea obovata (L.) H. Karst.) представлена 8–9 единицами, примесь березы (Betula pubescens Ehrh.) не превышает 1–2 единицы, единично встречается сосна (Pinus sylvestris L.). Средняя высота ели составляла 18 м, средний возраст — от 140 до 180 лет. Обследованные насаждения можно отнести к среднеполнотным (относительная полнота – 0,6–0,7) и низкобонитетным (V класс бонитета). Подрост средней густоты представлен угнетенной елью в возрасте 60–90 лет и отдельными деревьями березы. В редком подлеске встречаются рябина (Sorbus aucuparia L.) и шиповник (Rosa acicularis Lindl.), единично — можжевельник (Juniperus communis L.). Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов составляло 50 и 80% соответственно при абсолютном доминировании черники (Vaccinium myrtillus L.) и брусники (V. vitis-idaea L.), зеленых (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.) и сфагновых мхов (30%).

В напочвенном покрове в мохово-лишайниковом ярусе присутствуют: Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., Polytrichum commune Hedw., Dicranum majus, Di. polysetum, D. scoparium, Sphagnum angustifolium, Sph. capillifolium, Sph. russowii, Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Cladonia gracilis (L.) Willd., Cl. rangiferina (L.) F. H. Wigg, Peltigera aphtosa L. Willd.

Видовая структура травяно-кустарничкового яруса в каждой зоне экотонного комплекса отражена в таблице 1. В список включены виды, отмеченные в данной зоне хотя бы один раз за весь период наблюдений. В зоне «лес» и «лесная опушка» доминируют черника и брусника, проективное покрытие остальных видов не превышает 5%. В зоне «вырубочная опушка» доминирует брусника, от 5 до 10% в разные годы занимают черника, луговик извилистый (Avenella flexuosa) и голубика (Vaccinium uliginosum). На «вырубке» содоминируют брусника и луговик, с 5-го года после рубки значительную долю в покрове (10%) занимает иван-чай (Chamaenerion angustifolium).

Таблица 1 - Список видов травяно-кустарничкого яруса в экотонном комплексе лес – вырубка

№ | Вид | Зона экотонного комплекса | |||

лес | лес-опушка | опушка-вырубка | вырубка | ||

| всходы деревьев и кустарников | ||||

1 | Betula pubescens Ehrh. | + | – | + | + |

2 | Juniperus communis L. | + | + | + | – |

3 | Picea abies (L.) H. Karst | + | + | + | + |

4 | Rosa acicularis Lindl. | + | + | – | + |

5 | Sorbus aucuparia L. | + | + | – | + |

| кустарнички | ||||

1 | Linnaea borealis L. | + | + | + | + |

2 | Vaccinium myrtillus L. | + | + | + | + |

3 | Vaccinium uliginosum L. | + | + | + | + |

4 | Vaccinium vitis-idaea L. | + | + | + | + |

| травянистые растения | ||||

1 | Avenella flexuosa (L.) Drej. | + | + | + | + |

2 | Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. | – | – | + | + |

3 | Carex globularis L. | + | – | + | + |

4 | Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. | – | + | + | + |

5 | Empetrum nigrum L. | + | + | – | – |

6 | Equisetum palustre L. | + | – | – | – |

7 | Equisetum sylvaticum L. | + | + | + | + |

8 | Geranium sylvaticum L. | + | – | + | + |

9 | Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman | + | – | – | – |

10 | Listera cordata (L.) R. Br. | + | – | – | – |

11 | Luzula pilosa (L.) Willd. | + | + | + | + |

12 | Lycopodium annotinum L. | + | + | + | + |

13 | Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt | + | + | + | + |

14 | Melampyrum sp. | + | + | + | + |

15 | Orthilia secunda (L.) House | + | – | – | + |

16 | Oxalis acetosella L. | + | + | – | + |

17 | Rubus arcticus L. | + | – | + | + |

18 | Rubus idaeus L. | – | – | + | + |

19 | Solidago virgaurea L. | + | – | + | + |

20 | Trientalis europaea L. | + | + | + | + |

| Всего видов | 26 | 18 | 21 | 24 |

Примечание: приведены все виды, отмеченные со 2-го по 11-й год после рубки

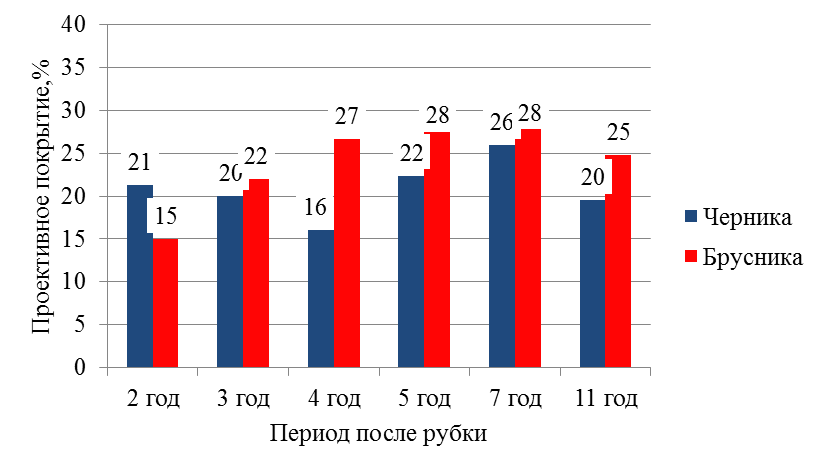

Общее состояние напочвенного покрова в каждой зоне экотонного комплекса на 2-й, 5-й, 7-й и 11-й год после рубки имеет свои особенности. В лесу изменения напочвенного покрова минимальны, так как микроклимат и экологические условия там наиболее стабильны. Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса со 2-го по 4-й год увеличивается от 71 до 82%, а к 11-му году вновь снижается до 71% (таблица 2). Такая динамика может быть связана с климатическими особенностями сезона. Общее покрытие травяно-кустарничкового яруса увеличивается со 2-го по 7-й год с 39 до 62% соответственно (таблица 3). К 11-му году после рубки отмечается снижение общего проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса, в том числе черники на 6% и брусники на 3,5%, при этом сохраняется их почти равная доля в структуре яруса.

Таблица 2 - Среднее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса в экотонном комплексе лес – вырубка

Количество лет после рубки | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | |

Зона экотонного комплекса | лес, % | 71 | 75 | 82 | 82 | 75 | 71 |

лесная опушка, % | 64 | 63 | 65 | 68 | 61 | 60 | |

вырубочная опушка, % | 58 | 52 | 65 | 66 | 59 | 71 | |

вырубка, % | 31 | 26 | 34 | 42 | 38 | 42 | |

Таблица 3 - Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса в экотонном комплексе лес – вырубка

Количество лет после рубки | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | |

Зона экотонного комплекса | лес, % | 39 | 45 | 49 | 57 | 62 | 51 |

лесная опушка, % | 37 | 42 | 46 | 53 | 55 | 47 | |

вырубочная опушка, % | 28 | 40 | 54 | 66 | 54 | 44 | |

вырубка, % | 17 | 45 | 61 | 64 | 62 | 55 | |

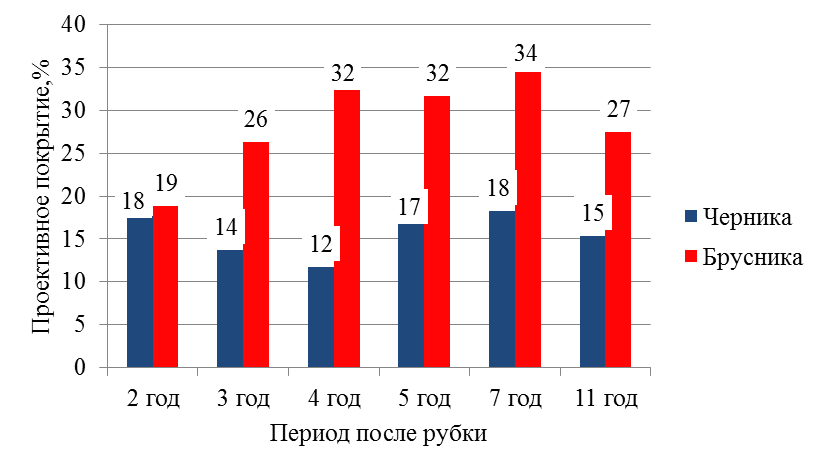

Лесная опушка близка по характеристикам к лесу, но в ней уже выше освещенность

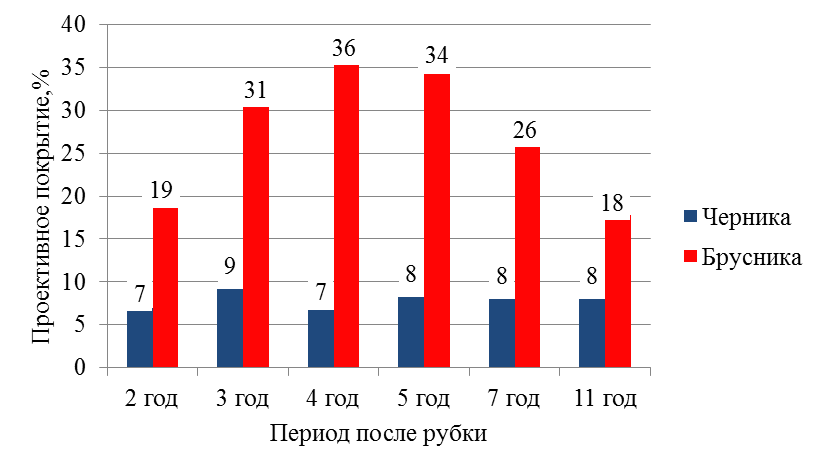

, , что позволяет развиваться более светолюбивым видам. Общее покрытие травяно-кустаничкового яруса на 2-й год после рубки составляло 37%, к 7-му году оно возросло до 55%, а к 11-му году снизилось до 47%. В целом для этой зоны не характерны изменения видового состава и структуры травяно-кустарничкового яруса.Вырубочная опушка подверглась прямому воздействию рубки, но при этом негативные воздействия от резкого изменения микроклимата сглаживаются затенением от древесного яруса прилегающего леса. Общее покрытие травяно-кустарничкового яруса в этой зоне увеличивается с 28% на 2-й год до 66% на 5-й год (таблица 3). На 7-й год отмечено снижение покрытия травяно-кустарничкового яруса почти на 12% и мохово-лишайникового на 7% (таблица 2, 3). К 11-му году, в следствие затенения подростом, доля травяно-кустарничкового яруса продолжает снижаться, а покрытие мохово-лишайникового яруса увеличилось до максимального для этой зоны значения.

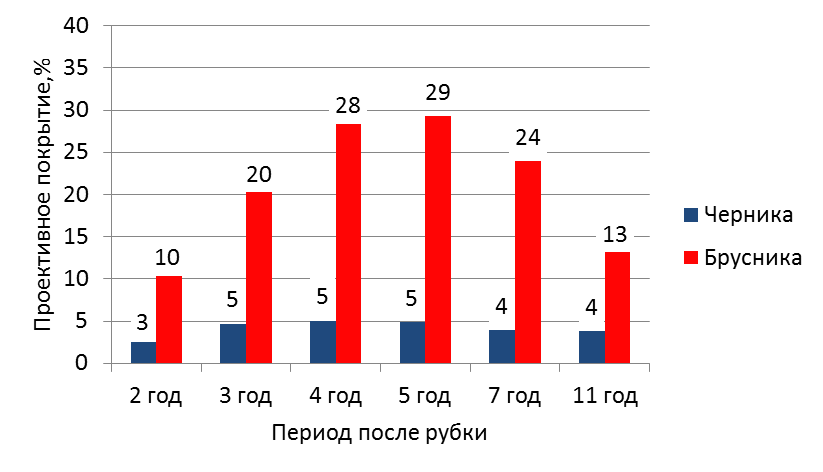

На вырубке, начиная с 5-го года, в живом напочвенном покрове преобладают виды травяно-кустарничкового яруса. Его проективное покрытие со 2-го по 5-й год увеличивается более чем в 3,5 раза (таблица 3), и достигает максимального значения. К 11-му году после рубки отмечено небольшое снижение покрытия травяно-кустарничкового яруса.

Черника (V. myrtillus) и брусника (V. vitis-idaea) характеризуются высоким проективным покрытием в ельниках черничных северной тайги

. После сведения древостоя на участке собственно вырубки их проективное покрытие резко сокращается, но встречаемость остается достаточно высокой (40–50%) и с течением времени увеличивается.

Рисунок 1 - Среднее проективное покрытие черники и брусники в лесу

Рисунок 2 - Среднее проективное покрытие черники и брусники на лесной опушке

Рисунок 3 - Среднее проективное покрытие черники и брусники на вырубочной опушке

Рисунок 4 - Среднее проективное покрытие черники и брусники на вырубке

У брусники наиболее высокое проективное покрытие отмечено на 4–5-й год. При этом в период со 2-го по 4-й год, всего за 3 сезона/ 2 года, покрытие увеличивается с 10 до 28%, а за 6 лет (с 5-го по 11-й год) постепенно снижается до 13% (рисунок 4). Отметим, что на 2-й год после рубки к доминантам травяно-кустарничкого яруса можно было отнести только бруснику, к 5-му году среднее проективное покрытие луговика извилистого (Avenella flexuosa) здесь достигает 22% и формируются бруснично-луговиковые сообщества. С 7-го года после рубки высокое проективное покрытие отмечено также у иван-чая (Chamaenerion angustifolium), что ещё больше усиливает межвидовую конкуренцию в этой зоне.

4. Обсуждение

Общее проективное покрытие черники и брусники со 2-го по 5-й год возрастает на всех участках экотонного комплекса. С 5-го по 7-й год рост продолжается лесу и на лесной опушке, а в двух других зонах покрытие обоих кустарничков наоборот снижается. К 11-му году отмечено снижение проективного покрытия, как кустарничков, так и всего травяно-кустарничкого яруса во всех зонах экотоннного комплекса лес-вырубка.

Микроклимат, образующийся на опушке и вырубке в первые годы после рубки более благоприятен для брусники, чем для черники

. На 2-ой год на вырубке брусника ещё в угнетенном состоянии, а на лесной и вырубочной опушке ее проективное покрытие уже выше, чем в исходном лесном сообществе. У брусники проективное покрытие изменяется более интенсивно, чем у черники и эти изменения наблюдаются на участках экотонного комплекса. В период со 2-го по 5-й год оно увеличилось на 10-15% и более. В лесу к 11-му году проективное покрытие брусники снижается до 25%. На лесной опушке на 7-й год после вырубки отмечено максимальное значение проективного покрытия брусники — 35%. На 4-5-й год в зонах без древесного яруса отмечено наибольшее проективное покрытие брусники, а на 7-й и 11-й год оно значительно снижается, что может быть обусловлено развитием елового и березового подроста. Другой причиной снижения покрытия лесных кустарничков является конкуренция с типичными доминантами вырубок: виды рода вейник (Calamagrostis), иван-чай (Chamaenerion angustifolium), луговик извилистый (Avenella flexuosa) , .Черника приспосабливается к изменениям и восстанавливается гораздо медленнее — на вырубке ее среднее проективное покрытие за 10 лет наблюдений не превысило 5%. Следовательно, черника на вырубке остается в угнетенном состоянии даже через 11 лет. Опушка смягчает негативные воздействия рубки: здесь меньше поврежден напочвенный покров, не такая высокая амплитуда температурных колебаний, на вырубочной опушке нами даже отмечено плодоношение

, . Другими исследователями вместе со снижением обилия на вырубке также отмечено снижение высоты кустарничков, как черники, так и брусники , .После сведения древостоя на вырубке покрытие кустарничков резко сокращается, но встречаемость остается достаточно высокой (40–50%) и с течением времени увеличивается. Учитывая, что рубки осуществлялись в зимний период, механические повреждения кустарничков не могли являться определяющим фактором значительного снижения их проективного покрытия. Следовательно, основным негативным фактором сокращения проективного покрытия кустарничков является кардинальное изменение микроклиматических условий. Брусника положительно реагирует повышение солнечной инсоляции и поэтому на вырубке и в экотонной зоне до 7-го года после рубки она увеличивает своё покрытие. Сокращение проективного покрытия брусники 11-му году объясняется затенением кронами среднего и крупного подроста. При этом на лесной и вырубочной опушке через 11 лет после рубки доминантом травяно-кустарничкого яруса является брусника. В наших дальнейших исследованиях мы планируем изучить влияние плотности подроста на обилие кустарничков.

5. Заключение

Сплошные вырубки повергают ягодные кустарнички сильной трансформации: на 2-й год после лесозаготовки проективное покрытие черники и брусники на вырубке составляло менее 10%. Брусника, являясь гелиофитом, легко, адаптируется к повышенной инсоляции, поэтому уже через 5 лет после рубки её проективное покрытие на вырубке восстанавливается до исходного, соответствующего проективному покрытию в зоне лесу. В опушечных зонах, где повреждения кустарничков в процессе рубки значительно меньше, брусника быстро захватывает доминирующие позиции и в лесной части опушки сохраняет их на протяжении всего периода наблюдений. На вырубочной опушке и вырубке покрытие брусники с 7-го года снижается из-за затенения подростом и активного разрастания злаков.

Рубка леса является стрессовым фактором как для черники так и для брусники, однако для брусники условия на вырубке более благоприятны и она быстро разрастается и в несколько раз увеличивает своё проективное покрытие. При этом проективное покрытие обоих кустарничков выше в опушечных зонах экотонного комплекса.