Анализ сходства временных рядов по разным видам радиального прироста (на примере сосняков брусничных Бабаевского района Вологодской области)

Анализ сходства временных рядов по разным видам радиального прироста (на примере сосняков брусничных Бабаевского района Вологодской области)

Аннотация

Исследования изменчивости годичных колец выполнялись в сосняках брусничных Бабаевского лесничества Вологодской области. Отбор образцов древесины проводился на трех пробных площадях. Проводились измерения ширины годичного кольца, ширины слоя поздней древесины, были получены временные ряды этих показателей. На основе указанных временных рядов были рассчитаны временные ряды ранней древесины и доли поздней древесины в годичном кольце. В итоге было получено 12 разных хронологий. Установлено, что корреляция между хронологиями по общей ширине годичного кольца меняется от 0,68 до 0,93. Корреляция между хронологиями по поздней древесине меняется от 0,41 до 0,79. Корреляция между хронологиями по ранней древесине меняется от 0,71 до 0,94. Между хронологиями по ранней древесине и хронологиями по поздней древесине связь варьирует от 0,22 до 0,76. Помимо расчета коэффициента корреляции важным информационным показателем является наличие асинхронной реакции в отдельно выделенные реперные годы прироста. Полученные результаты имеют значение с точки зрения совершенствования методических аспектов судебных ботанических экспертиз с применением дендрохронологии и судебных лесотехнических экспертиз. Использование показателей анатомической структуры годичного кольца при идентификации места происхождения древесины должно повысить точность выполняемых экспертиз.

1. Введение

Основными проводящими элементами в ксилеме хвойных являются трахеиды. Ранние трахеиды формируются в первой половине вегетационного сезона, они имеют большую клеточную полость, тонкую клеточную стенку и наилучшим образом приспособлены к проведению влаги. Поздние трахеиды формируются во второй части вегетационного сезона, они имеют малую полость и тонкую клеточную стенку, их основная функция сводится к приданию стволу механической прочности

, .Переход от ранней древесины к поздней внутри годичного кольца постепенен, что затрудняет измерение ширины слоя поздней древесины, он неодинаков у разных видов хвойных, у сосны обыкновенной он достаточно резкий

. Для проведения границы между ранней и поздней древесиной при измерениях используют правило Морка . Согласно правилу Морка, к поздней древесине относятся трахеиды, в которых толщина клеточных стенок между двумя клетками равна или больше чем ширина просвета одной клетки. В целом, простое изменение цвета зон кольца является достаточно надежным маркером, которым пользуется большое число исследователей.Известно, что хвойные породы при длинном дне формируют из дифференцирующихся клеток камбия трахеиды раннего типа, а при коротком дне переходят к формированию трахеид позднего типа

. Исследованиями Е.А. Ваганова и И.А. Терскова было установлено, что у сосны ранняя древесина формируются в период, когда растет главный побег и длится до тех пор, пока прирост свежей массы хвои, выраженный в процентах к конечной величине превышает прирост сухой массы.В силу структуры своих клеток ранняя древесина хорошо приспособлена к транспорту воды, а поздняя обеспечивает стволу механическую прочность

, , , . Поздняя древесина у сосны, лиственницы и ели в 2,5-3 раза превышает раннюю по таким показателям как плотность и модуль упругости . Хорошо известно, что русские крестьяне предпочитали для построек древесину сосны с узкими годичными кольцами и значительным процентом поздней древесины в годичном кольце . В настоящее время известно, что высокий процент поздней древесины в годичном кольце связан с лучшими физико-механическими свойствами древесины , .Поздняя и ранняя древесины не всегда независимы в своем формировании. Так, Б. Эклунд на материале хронологий ели европейской из Северной Швеции установил высокий уровень сходства между индексированными хронологиями по ранней и по поздней древесине. Иными словами, величина слоя ранней древесины в значительной мере определяла величину слоя поздней древесины, несмотря на то, что формирование этих тканей протекало в разные периоды вегетационного сезона, и этот процесс сталкивался с воздействием разных экологических параметров окружающей среды.

Таким образом, изменчивость слоя поздней древесины в годичном кольце хвойных, достаточно давно и хорошо изучена, установлены ее основные биологические аспекты и индикационное значение. Тем не менее закономерности изменчивости поздней древесины в годичных кольцах хвойных остаются актуальным объектом исследований. Так, исследования Е.А. Бабушкиной и соавторов в Южной Сибири

выполненные на материале сосны обыкновенной показали, что в более экстремальных по увлажнению условиях анатомическая структура древесины отражает адаптивные реакции, связанные с ограничением транспорта воды, так же как и реакции, направленные на увеличение прочности клеточных стенок.Дендрохронологические исследования сосны обыкновенной в Белоруссии

доказали, что в рамках судебно-ботанической и судебной лесотехнической экспертизы привлечение к анализу древесно-кольцевых хронологий по поздней древесине позволяет увеличить разрешающую способность дендрохронологического метода, повышает его информационную ценность. Изучение хронологий по ширине поздней древесины можно использовать для поиска групповой принадлежности анализируемых образцов древесины и привязки групп образцов к конкретному местонахождению (например, к месту незаконной рубки). Применение процедуры кластерного анализа хронологий поздней древесины позволяет устанавливать географический район происхождения древесины в пределах Республики Беларусь.Поиск дендрохронологических индикаторов плотности древесины на материале образцов древесины сосны обыкновенной из Архангельской области

показал, что по усредненным значениям условной плотности древесины сосны в различных условиях произрастания отмечается высокая теснота связи с радиальным приростом и возрастом насаждения. Однако на уровне дерева или насаждения связи между ними не выявлено, но обнаружена умеренная теснота связи данного показателя с процентом поздней древесины.Значительный фактический материал по рассматриваемому вопросу содержат исследования С.Р. Кузьмина

, изучившего изменчивость климатипов сосны обыкновенной по параметрам структуры годичного кольца в географических культурах в южной тайге Средней Сибири и лесостепи Западной Сибири. Им в частности было установлено, что значимая связь доли поздней древесины у климатипов в лесостепи отмечается не только со среднемесячными погодными условиями второй половины вегетационного периода, но и первой, что свидетельствует о более высокой чувствительности структуры их древесины к комплексу климатических и экологических условий географических культур по сравнению с южной тайгой.Исходя из изложенного выше, следует признать актуальным выполнение исследований, целью которых будет анализ сходства дендрохронологических рядов по разным видам прироста для сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). В качестве базового материала для исследований были взяты хронологии сосны обыкновенной из брусничного типа леса Бабаевского лесничества Вологодской области.

Ценные данные о связи содержания поздней древесины с биохимическими характеристиками древесины сосны обыкновенной содержит недавно опубликованная статья польских ученых

. Ими установлено, что поздняя древесина менее устойчива к ферментативному расщеплению, а содержащийся в ней галактоглюкоманнан отличается особенно высокой усвояемостью. Химический состав лигнина показывает более высокую долю хвойных альдегидов в поздней древесине сосны и указывает на наличие иного характера связей в этом типе древесины. Благодаря анализу содержания древесных полисахаридов исследователи впервые предложили детальную молекулярную модель строения ранней и поздней древесины сосны предполагающую, что различия в структуре лигнина, вероятно, являются основным фактором, определяющим различия в стойкости, наблюдаемые между двумя типами древесины сосны. Полученные сведения могут помочь в совершенствовании технологических процессов и в селекции сосен с желаемыми свойствами древесины, а также улучшить понимание связей молекулярной структуры клеточных стенок хвойных пород с функционированием различных типов ксилемы у хвойных пород.2. Методы и принципы исследования

Исследования велись по стандартной методике, используемой в лаборатории дендрохронологии Мытищинского филиала Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана . Измерения ширины годичных колец и ширины слоя поздней древесины велись с помощью прибора LINTAB с точностью до 0,01 мм. Для проверки правильности измерений использовалась перекрестная датировка в программе TSAP-Win. Программа TSAP-Win позволяет анализировать сходство сравниваемых кривых с помощью достаточно простой оценки сходства – коэффициента синхронности (Сх). Если этот показатель ниже 60%, то датировка считается неудовлетворительной. Таксационная характеристика использованных пробных площадей приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Таксационная характеристика пробных площадей

№ п.п. | Квартал, выдел | Класс возраста | Бонитет | Полнота | Запас м3 на 1 га | Состав древостоя | Состав: | ||

подлеска | подроста | живого напочвенного покрова | |||||||

СЛПП15 | 75,21 | IV | II | 0,8 | 280 | 10С | можжевельник обыкновенный |

| брусника обыкновенная, черника обыкновенная, плевроциум Шребера, кладония, цетрария исландская |

СЛПП17 | 54,12 | IV | III | 0,7 | 190 | 10С | можжевельник обыкновенный | сосна | брусника обыкновенная, вереск обыкновенный, плевроциум Шребера, кладония лесная, цетрария исландская, марьянник лесной |

СЛПП27 | 30,34 | IV | III | 0,8 | 150 | 10С | можжевельник обыкновенный, ольха серая | ель, береза, осина, ольха серая | Брусника, черника, майник двулистный, седмичник европейский, кислица обыкновенная, плаун булавовидный, линнея северная |

3. Основные результаты

Коэффициент корреляции является широко распространенной в статистике мерой сходства между временными рядами. В таблице 2 приведены результаты выполненных нами расчетов коэффициентов корреляции между неиндексированными хронологиями по ширине годичного кольца (ш.г.к.), по поздней древесине (п.) и по ранней древесине (р.).

Таблица 2 - Значение коэффициентов корреляции между неиндексированными хронологиями по ширине годичного кольца (ш.г.к.), по поздней древесине (п.) и по ранней древесине (р.)

Код ПП | СЛПП17 ш.г.к. | СЛПП15 ш.г.к. | СЛПП27 ш.г.к. | СЛПП17 п. | СЛПП15 п. | СЛПП27 п. | СЛПП17 р. | СЛПП15 р. | СЛПП27 р. |

СЛПП17 ш.г.к. | 1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

СЛПП15 ш.г.к. | 0,93 | 1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

СЛПП27 ш.г.к. | 0,78 | 0,68 | 1,00 |

|

|

|

|

|

|

СЛПП17 п. | 0,84 | 0,72 | 0,67 | 1,00 |

|

|

|

|

|

СЛПП15 п. | 0,74 | 0,78 | 0,57 | 0,79 | 1,00 |

|

|

|

|

СЛПП27 п. | 0,41 | 0,27 | 0,77 | 0,50 | 0,41 | 1,00 |

|

|

|

СЛПП17 р. | 0,99 | 0,94 | 0,77 | 0,76 | 0,69 | 0,37 | 1,00 |

|

|

СЛПП15 р. | 0,92 | 0,99 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,22 | 0,94 | 1,00 |

|

СЛПП27 р. | 0,81 | 0,72 | 0,99 | 0,67 | 0,57 | 0,68 | 0,80 | 0,71 | 1,00 |

Корреляция между хронологиями по общей ширине годичного кольца меняется от 0,68 до 0,93. Корреляция между хронологиями по поздней древесине меняется от 0,41 до 0,79. Корреляция между хронологиями по ранней древесине меняется от 0,71 до 0,94. Таким образом, хронологии поздней древесине дают существенно больший диапазон варьирования, и это является их положительным свойством с точки зрения идентификации места произрастания срубленной древесины в пределах локального лесного массива.

Между хронологиями по поздней древесине и хронологиями по общей ширине годичного кольца связь варьирует от 0,27 до 0,84. Наибольшая корреляция наблюдается между хронологиями по одной пробной площади. В то же время достаточно высокая связь может наблюдаться между хронологиями из разных пробных площадей, например СЛПП17 ш.г.к. и СЛПП15 п.

Между хронологиями по ранней древесине и хронологиями по общей ширине годичного кольца связь варьирует от 0,66 до 0,99. Наибольшая корреляция наблюдается между хронологиями по одной пробной площади

Между хронологиями по ранней древесине и хронологиями по поздней древесине связь варьирует от 0,22 до 0,76. Наибольшая корреляция наблюдается между хронологиями по одной пробной площади. Видно, что для рассматриваемой группы уровень корреляции ниже, чем для предыдущих. Это обусловлено тем, что ранняя и поздняя древесина формируется в разные периоды вегетационного сезона и на их формирование влияют разные лимитирующие экологические факторы. В связи с этим временные ряды по ранней и поздней древесине имеют самостоятельное значение с точки зрения дендроиндикации. Однако не менее важно, что иногда колебания во временных рядах прироста ранней и поздней древесины могут иметь высокий уровень сопряженности.

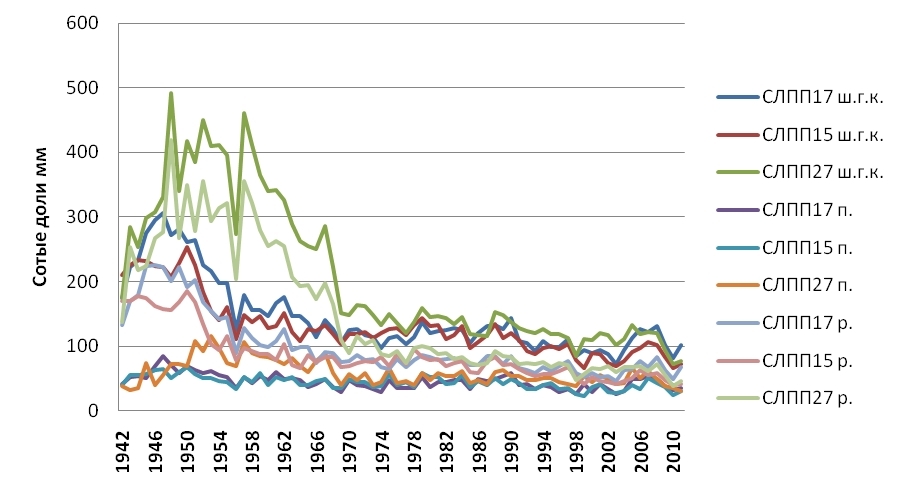

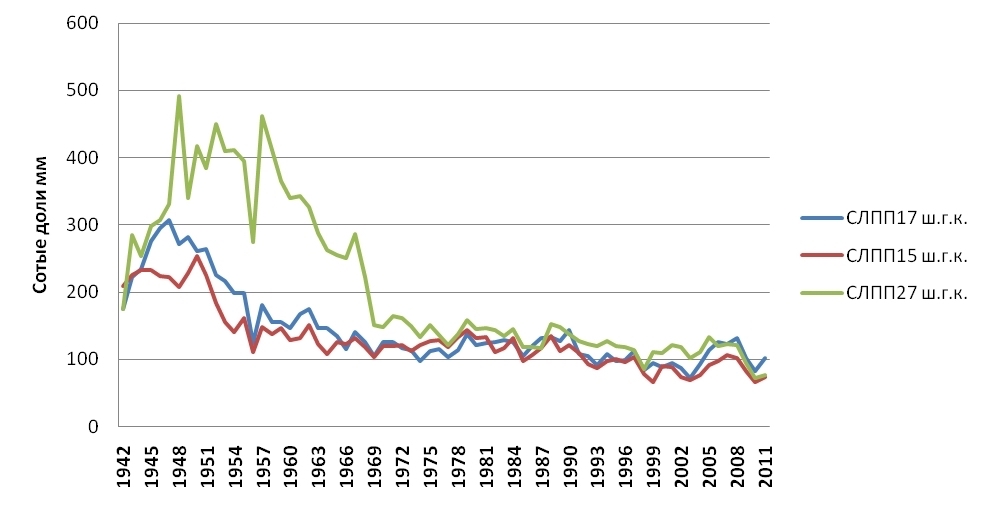

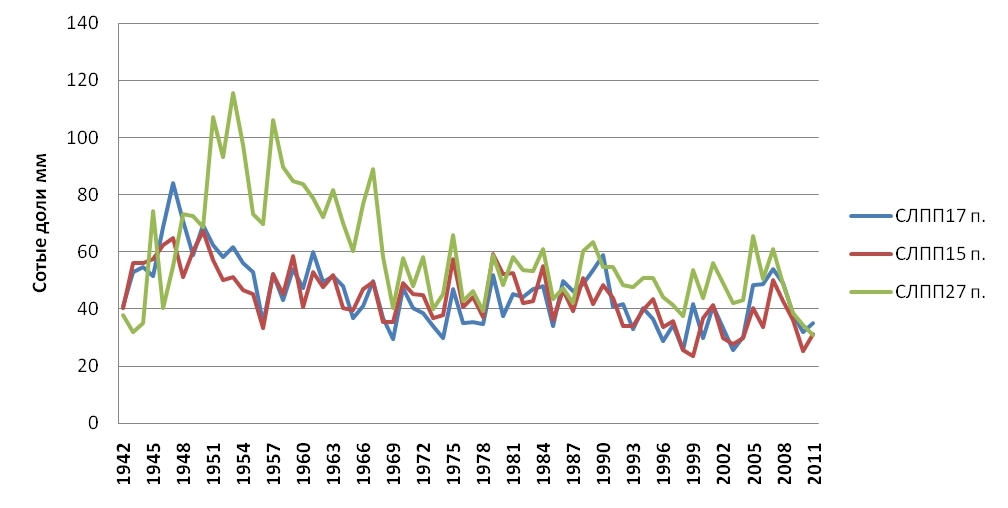

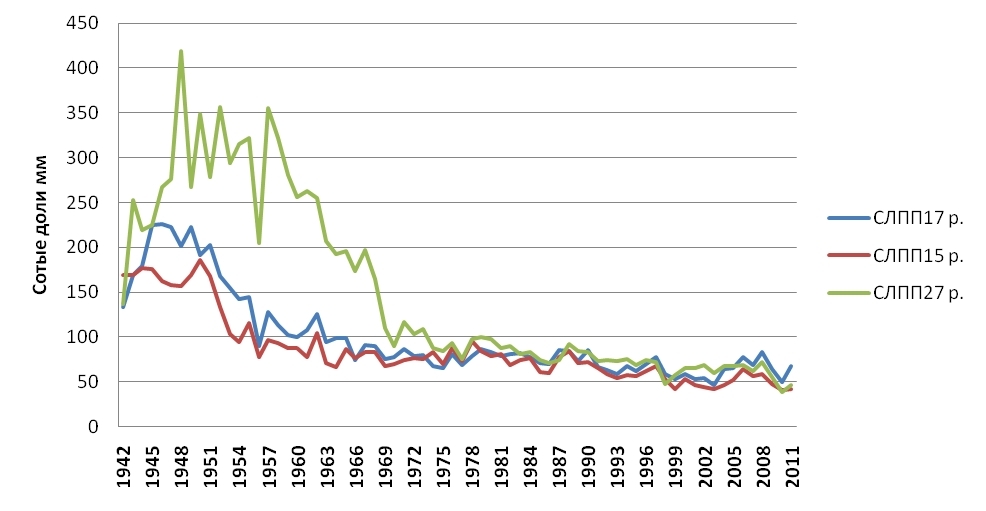

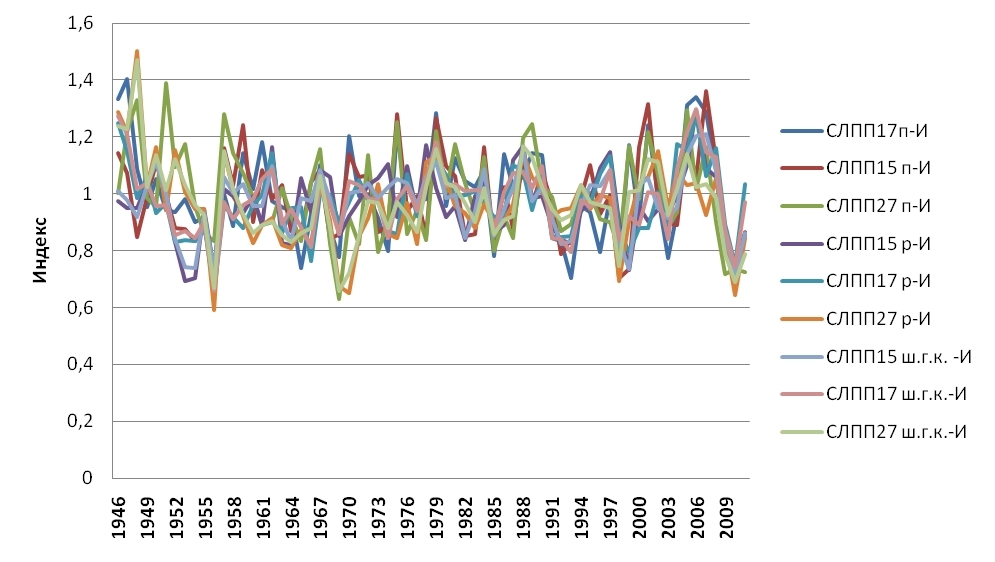

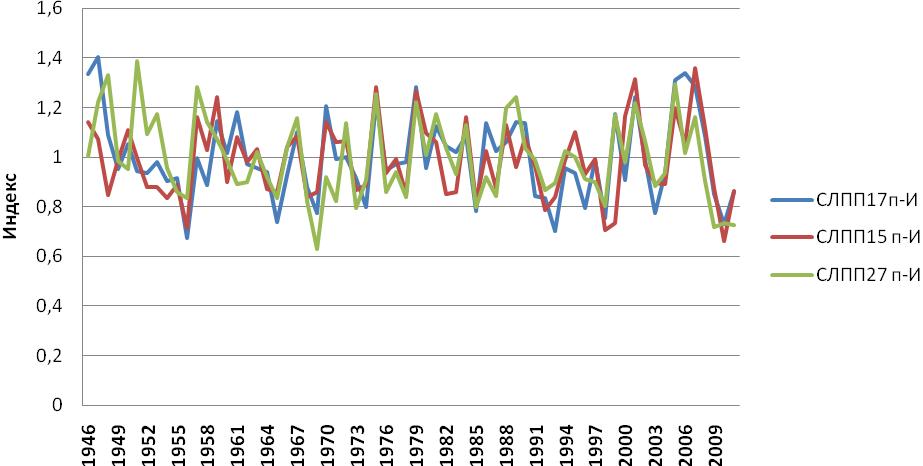

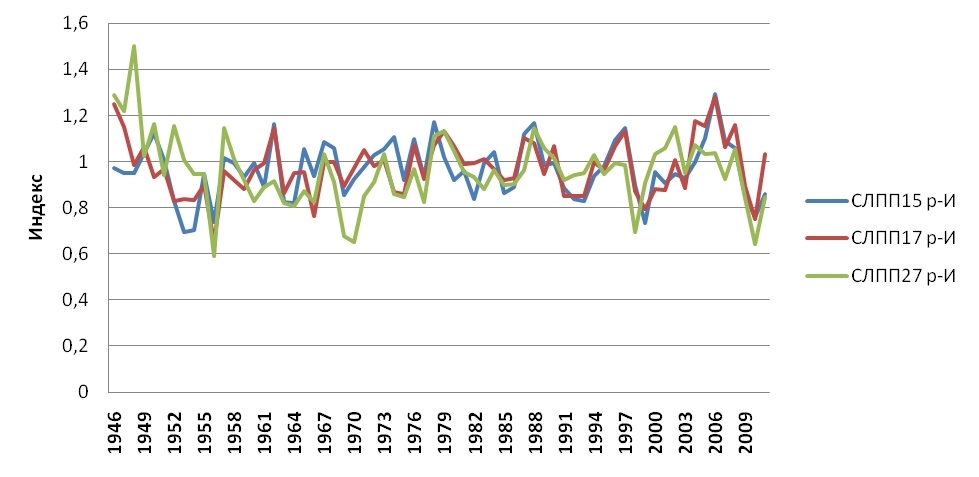

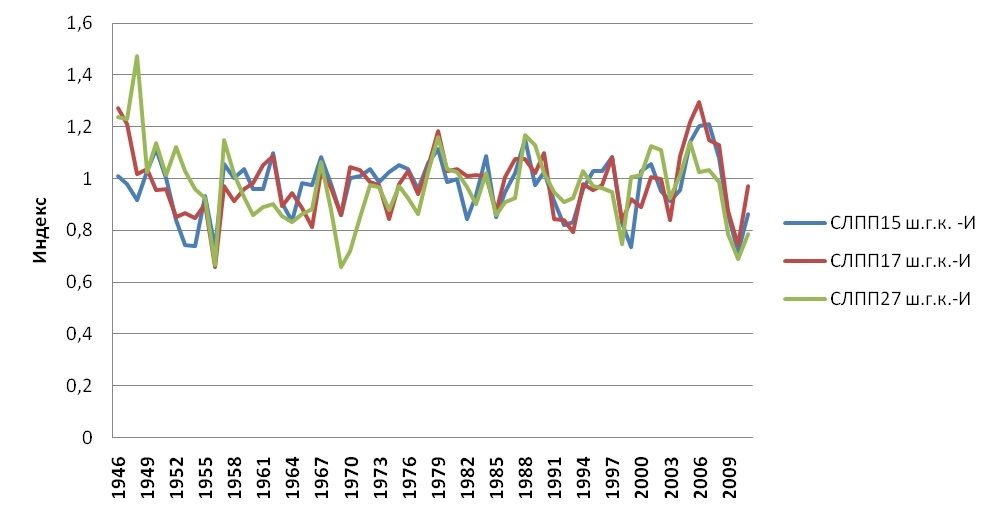

Графики, характеризующие изменчивость абсолютных значений ширины годичного кольца, ширины слоя ранней и слоя поздней древесины отражены на рисунках 1–4.

Рисунок 1 - Динамика неиндексированного радиального прироста для хронологий по ранней древесине (р), по поздней древесине (п) и по общей ширине годичного кольца (ш.г.к.)

Рисунок 2 - Динамика неиндексированного радиального прироста для хронологий по общей ширине годичного кольца (ш.г.к.)

Рисунок 3 - Динамика неиндексированного радиального прироста для хронологий по поздней древесине (п)

Рисунок 4 - Динамика неиндексированного радиального прироста для хронологий по ранней древесине (р)

Таблица 3 - Значение коэффициентов корреляции между индексированными хронологиями по ранней древесине (р), по поздней древесине (п) и по общей ширине годичного кольца (ш.г.к.)

Код ПП | СЛПП17 п-И | СЛПП15 п-И | СЛПП27 п-И | СЛПП15 р-И | СЛПП17 р-И | СЛПП27 р-И | СЛПП15 ш.г.к.-И | СЛПП17 ш.г.к.-И | СЛПП27 ш.г.к.-И |

СЛПП17 п-И | 1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

СЛПП15 п-И | 0,69 | 1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

СЛПП27 п-И | 0,60 | 0,55 | 1,00 |

|

|

|

|

|

|

СЛПП15 р-И | 0,30 | 0,38 | 0,11 | 1,00 |

|

|

|

|

|

СЛПП17 р-И | 0,53 | 0,37 | 0,11 | 0,70 | 1,00 |

|

|

|

|

СЛПП27 р-И | 0,44 | 0,31 | 0,53 | 0,36 | 0,49 | 1,00 |

|

|

|

СЛПП15 ш.г.к.-И | 0,54 | 0,77 | 0,34 | 0,89 | 0,66 | 0,38 | 1,00 |

|

|

СЛПП17 ш.г.к.-И | 0,82 | 0,57 | 0,36 | 0,62 | 0,92 | 0,52 | 0,71 | 1,00 |

|

СЛПП27 ш.г.к.-И | 0,57 | 0,43 | 0,74 | 0,31 | 0,41 | 0,95 | 0,42 | 0,54 | 1,00 |

Корреляция между хронологиями по поздней древесине меняется от 0,55 до 0,69. Корреляция между хронологиями по ранней древесине меняется от 0,49 до 0,7. Корреляция между хронологиями по общей ширине годичного кольца меняется от 0,54 до 0,71.

Между хронологиями по ранней древесине и хронологиями по поздней древесине связь варьирует от 0,11 до 0,53. Наибольшая корреляция наблюдается между хронологиями по одной пробной площади.

Между хронологиями по общей ширине годичного кольца и хронологиями по поздней древесине связь варьирует от 0,34 до 0,82. Между хронологиями по общей ширине годичного кольца и хронологиями по ранней древесине связь варьирует от 0,31 до 0,95. Наибольшая корреляция наблюдается между хронологиями по одной пробной площади.

Сопоставляя данные таблицы 2 и таблицы 3 можно отметить, что результаты корреляционного анализа неиндексированных и индексированных хронологий существенным образом отличаются. Для индексированных хронологий характерно меньшее значение коэффициента корреляции между рядами ранней и поздней древесины. Таким образом, удаление возрастного тренда придает хронологиям по ранней и поздней древесины еще большую индикационную ценность.

Графики, характеризующие изменчивость индексов ширины годичного кольца, ширины слоя ранней и слоя поздней древесины отражены на рисунках 5–8. Масштаб шкалы ординат на этих рисунках выбран с учетом потенциально возможного размаха варьирования индексов прироста, и, как видно на рисунках 5–8, реально наблюдаемое варьирование индексов прироста в данном конкретном случае значительно ниже своих теоретически возможных пределов.

Рисунок 5 - Динамика индексов радиального прироста для хронологий по ранней древесине (р), по поздней древесине (п) и по общей ширине годичного кольца (ш.г.к.)

Рисунок 6 - Динамика индексов радиального прироста для хронологий по поздней древесине (п)

Рисунок 7 - Динамика индексов радиального прироста для хронологий по ранней древесине (р)

Рисунок 8 - Динамика индексов радиального прироста для хронологий по общей ширине годичного кольца (ш.г.к.)

4. Обсуждение

В результате исследований было установлено, что корреляция между хронологиями по общей ширине годичного кольца меняется от 0,68 до 0,93. Корреляция между хронологиями по поздней древесине меняется от 0,41 до 0,79. Корреляция между хронологиями по ранней древесине меняется от 0,71 до 0,94. Следовательно, хронологии поздней древесине дают существенно больший диапазон варьирования по специфике колебаний прироста, и это является их положительным свойством с точки зрения идентификации места произрастания срубленной древесины в пределах локального лесного массива.

Между хронологиями по ранней древесине и хронологиями по поздней древесине связь варьирует от 0,22 до 0,76. Наибольшая корреляция наблюдается между хронологиями по одной пробной площади. Для рассматриваемой группы уровень корреляции ниже, чем для группы «ранняя древесина – общая ширина годичного кольца» и «группы поздняя древесина – ширина годичного кольца». В связи с этим временные ряды по ранней и поздней древесине имеют самостоятельное значение с точки зрения дендроиндикации.

Результаты корреляционного анализа неиндексированных и индексированных хронологий существенным образом отличаются. Для индексированных хронологий, как правило, характерны меньшие значения коэффициента корреляции между рядами ранней и поздней древесины. Следовательно, удаление возрастного тренда сильнее подчеркивает индивидуальные особенности локального участка местопроизрастания в изменчивости рядов ранней и поздней древесины.

Рассматриваемые временные ряды для разных пробных площадей, несмотря на высокий уровень сопряженности колебаний, диагностируемый с помощью корреляционного анализа характеризуются и индивидуальными особенностями изменчивости, что говорит о возможностях идентификации локальных участков заготовки древесины в пределах отдельно взятого лесного массива. Большое значение в этом процессе могут иметь так называемые реперные годы, т.е. годы ярко выраженных отличий по реакции прироста.

5. Заключение

Выполненные исследования изменчивости анатомической структуры могут быть полезны для целей совершенствования методик идентификации места происхождения древесины. В итоге были получены следующие основные выводы:

1. Значения коэффициента корреляции между временными рядами ширине годичного кольца меняется от 0,68 до 0,93. Для временных рядов по поздней древесине этот показатель меняется от 0,41 до 0,79. Для хронологий по ранней древесине коэффициент меняется от 0,71 до 0,94. Следовательно, хронологии поздней древесине дают существенно больший диапазон варьирования по характеристикам кратковременной изменчивости прироста, и это является их положительным свойством с точки зрения идентификации места произрастания срубленной древесины в пределах локального лесного массива.

2. Между временными рядами радиального прироста ранней древесины и временными рядами поздней древесины связь варьирует от 0,22 до 0,76. Наибольшая корреляция наблюдается между временными рядами прироста по одной пробной площади. В целом видно, что для рассматриваемой группы уровень корреляции ниже, чем для группы «ранняя древесина – общая ширина годичного кольца» и «группы поздняя древесина – ширина годичного кольца».

3. Результаты корреляционного анализа неиндексированных и индексированных хронологий существенным образом отличаются. Для индексированных хронологий, как правило, характерны меньшие значения коэффициента корреляции между рядами ранней и поздней древесины. Таким образом, удаление возрастного тренда сильнее подчеркивает индивидуальные особенности локального участка местопроизрастания в изменчивости рядов ранней и поздней древесины.

4. Рассматриваемые временные ряды для разных пробных площадей, несмотря на высокий уровень сопряженности колебаний, диагностируемый с помощью корреляционного анализа, характеризуются и индивидуальными особенностями изменчивости, что говорит о возможностях идентификации локальных участков заготовки древесины в пределах отдельно взятого лесного массива на основе анализа дендрохронологической информации с учетом разделения годичного слоя ксилемы на позднюю и раннюю древесину. Большое значение в этом процессе могут иметь так называемые реперные годы, т.е. годы ярко выраженных отличий по реакции прироста.