К вопросу о вводе заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот страны

К вопросу о вводе заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот страны

Аннотация

В работе представлены данные по мероприятиям, которые необходимо проводить для вовлечения более 13 млн га залежных и неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот до 2030 года, в частности, земель казенных учреждений. На примере земельного участка с кадастровым номером 16:26:000000:137 общей площадью 3800 га сельскохозяйственной земли показано, что более 60% земель подвержены всем видам деградации и зарастают молодым лесом, кустарниками, подвержены образованию овражно-балочного комплекса, переувлажнению и требует восстановления, то есть рекультивации. В соответствии с требованиями стандартов на основании агрохимической характеристики почвы предлагается на первом техническом этапе провести вырубку леса, удаление кустарника, корректировку ландшафта, засыпку рвов, траншей, ям, впадин, провалов грунта, разравнивание, а на втором биологическом этапе провести агротехнические работы для улучшения качества почвы путем известкования, гипсования, внесение органических удобрений. Затраты на один гектар рекультивируемой земли оцениваются в 150 тыс. руб.

1. Введение

Ведущие средства массовой информации Запада и спикеры крупнейших глобалистских организаций обсуждают реальную угрозу голода и бьют тревогу насчёт нехватки продовольствия в мире. Сельскохозяйственная продукция вновь выступает как ось исторического процесса и в плюсе оказывается тот, кто обладает солидными запасами сельскохозяйственной земли. К счастью, наша страна относится к таким избранникам судьбы. На начало 2024 года, по данным Министерства сельского хозяйства, в России насчитывается 385 млн га земель сельскохозяйственного назначения, из которых около половины пашни. Однако, непродуманные действия в начале рыночных отношений по ее рациональному использованию привели к тому, что около 44 млн га старопахотных земель были заброшены и, в настоящий момент, являются залежью и не используются в сельскохозяйственном производстве , . Поэтому в 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина правительство нашей страны утвердило государственную программу вовлечения 13,2 млн га залежных и неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот страны. Срок реализации – 10 лет. Предполагается, что в среднем затраты на восстановление и ввод земель в сельскохозяйственный оборот составят 57 тыс. руб. на 1 га, при этом сбор сельскохозяйственной продукции, в частности зерна, должен возрасти до 200 млн. тонн.

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы, учитывая наличие залежных земель в государственных организациях, в частности, в Федеральной службе исполнения наказаний России, оценить возможность участия казенных учреждений уголовно-исполнительной системы в реализации данной программы. Объектом исследования выбрана колония – поселение в Республике Татарстан, которая в своем распоряжении имеет около 3800 га сельскохозяйственной земли на праве постоянного бессрочного пользования.

Методы исследования: дистанционное зондирование земельного участка сельскохозяйственного назначения под кадастровым номером 16:26:000000:137. Анализ почвогрунта выполняли путем отбора почвенных образцов по ГОСТ Р 58595-2019. Агрохимические показатели оценивали в лабораторных условиях: кислотность по ГОСТ Р 58594-2019, гидролитическую кислотность по методу Каппена в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-2021), сумму поглощенных оснований по методу Каппена (ГОСТ 27821 – 2020), количество нитратного азота колориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой при длине волны 410 нм, количество аммонийного азота колориметрическим методом с реактивом Несслера, определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650 – 2011), общий азот по ГОСТ Р 58596 – 2019, определение количества гумуса проводили по методу Тюрина в модификации Симакова.

2. Основные результаты

Таблица 1 - Характеристика земельного участка сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 16:26:000000:137

Использование | Характеристика | Площадь, га |

Пашня | Территория, используемая в сельскохозяйственном производстве | 1460 |

Лес | Лесополосы, лесные массивы, участки, заросшие массивами деревьев | 616 |

Молодой лес | Участки, занятые подростом, кустарниками и зарастающие молодыми деревьями | 1188 |

Сады-огороды | Территория с предположительно частными огородами и садами | 16 |

Луг | Территория, занятая преимущественно травянистой растительностью | 300 |

Болото | Заболоченные и переувлажненные участки | 29 |

Лощина | Отрицательная эрозионная форма рельефа. Препятствует какому-либо использованию. | 3 |

Овражно-балочный комплекс | Крутые склоны с линейной эрозионной сетью и выположенные днища. Преимущественно заросшие травянистой растительностью. Пригодны к частичному пастбищному использованию. | 42 |

Строения | Территория под строениями | 2 |

Улицы, дороги, прогоны | Участки для проезда машин, стоянка сельхозтехники | 27 |

Вода | Водные объекты | 5 |

Пастбище | Территория для выгона КРС | 77 |

Таблица 2 - Границы и площади участков для восстановления

№ п/п | Кадастровый номер | Площадь, кв.м |

1 | 16:26:696901:14 | 2471822,00 |

2 | 16:26:695001:22 | 3414597,38 |

3 | 16:26:670301:2 | 7987781,88 |

4 | 16:26:670201:3 | 6843358,00 |

5 | 16:26:670101:33 | 17795907,00 |

Благодаря современным технологиям дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и кадастровым номерам участка, нами было проверено их фактическое состояние.

В таблице 1 указана характеристика земельного участка сельскохозяйственного назначения под кадастровым номером 16:26:000000:137, увиденного со спутника «Метеор-К».

Как видно из данных таблицы 1, большая часть сельхозземли (60%) довольно серьезно подвержена всем видам деградации: зарастание молодым лесом, кустарниками, образование овражно-балочного комплекса, переувлажнение и требует восстановления, то есть рекультивации. Это подразумевает проведение комплекса мероприятий по восстановлению плодородия сельхозземель посредством приведения их в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием , . Учитывая, что данный кадастровый номер имеет довольно внушительные размеры и пеструю картину своего состояния, было решено разделить его территорию на пять участков (таблица 2) с целью проведения их поэтапного восстановления.

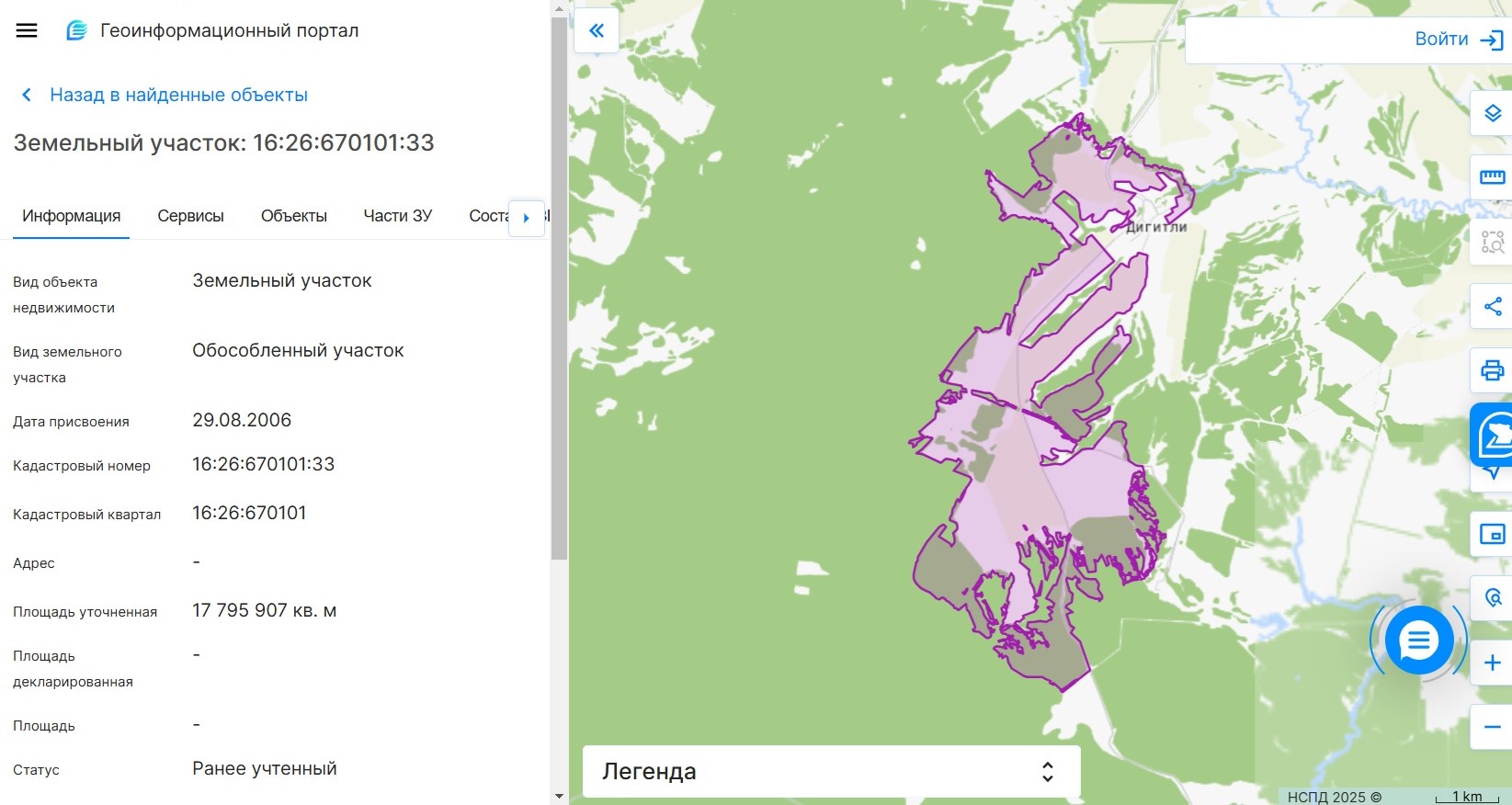

Для определения первоочередности рекультивации, каждому из участков дали агроклиматическую и хозяйственную характеристику. Наиболее ценным, как по плодородию почв, так и по наличию подъезда к нему, оказался участок под кадастровым номером 16:26:67010:33, площадью 1779 га, значительная часть которого заросла древесной и кустарниковой растительностью (рис.1).

Рисунок 1 - Участок под кадастровым номером 16:26:67010:33

Однако всем этим этапам предшествует первоначальное обследование, которое показало, что данный земельный участок не использовался по своему прямому назначению длительное время. Внутри участка выделен контур размером 80 га, из которых 60 га занимает лес (береза, сосна, ива, осина) и 20 га находятся под кустарниковой растительностью. Кроме того, участок покрыт небольшим слоем дернины, в которой преобладали злаковые виды сорных растений. В этой связи подсчеты деревьев и кустарника, а также расчеты культур-технических работ делали по контурам – 20 га мелколесье и 60 га – лес.

Объемы культур-технических мероприятий по видам работ представлены в таблице 3: контур №1 – заросшая мелколесьем, 20 га; контур №2 заросшая лесом, 60 га.

Таблица 3 - Культур-технические мероприятия по рекультивации

Виды работ | Контур 1 | Контур 2 | Всего |

Площадь контура, га | 20 | 60 | 80 |

Валка деревьев бензомоторными пилами, га | 20 | 60 | 80 |

Трелёвка спиленных деревьев на подготовленные площадки для разделки на хлысты, сортименты, дрова, га | 20 | 60 | 80 |

Разделка древесины, полученной от валки леса | 20 | 60 | 80 |

Корчевка пней | 20 | 60 | 80 |

Засыпка ям подкоренных бульдозерами | 20 | 60 | 80 |

Обивка земли с выкорчеванных пней | 20 | 60 | 80 |

Погрузка, вывозка пней тракторными прицепами | 20 | 60 | 80 |

Срезка кустарника и мелколесья | 20 | – | 20 |

Корчевка кустарника, мелколесья в грунтах естественного залегания | 20 | – | 20 |

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с укладкой в валы | 20 | – | 20 |

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней, укладка древесной массы в валы кучи и штабель | 20 | – | 20 |

Сбор мусора и древесных остатков, утилизация остатков | 20 | 60 | 80 |

Дискование земель целинных и залежных, на почвах тяжелых, га | 20 | 60 | 80 |

Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см, на почвах тяжелых, га | 20 | 60 | 80 |

Дискование минеральных грунтов, га | 20 | 60 | 80 |

Культивация, га | 20 | 60 | 80 |

Боронование, га | 20 | 60 | 80 |

Прикатывание почвы, га | 20 | 60 | 80 |

Как видно из данных таблицы 3, технологический этап рекультивации включает в себя валку деревьев бензомоторными пилами, трелёвку спиленных деревьев на подготовленные площадки для разделки на хлысты, сортименты, дрова, корчевку пней, засыпку ям подкоренных бульдозерами, обивку земли с выкорчеванных пней, погрузку и вывозку пней, срезку кустарника и мелколесья, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья, перетряхивание валов из кустарников, мелколесья, а также первичную обработку почвы.

Первичная подготовка почвы, учитывая, что на всем участке было отмечено наличие дернины была направлена в первую очередь на ускоренное разложение заделанной дернины и обогащение почвы основными питательными веществами в доступной форме, путем многократного прохода тяжелой дисковой бороной под углом 30о к предыдущему проходу. Там, где имелся кустарник, то рекомендовали его запашку (мелкой поросли), но только на почвах с мощностью гумусового слоя более 25 см и введение древесины в баланс органического вещества путем измельчения и перемешивания её с почвой вместе с листьями, корнями, корневищами, травяной растительностью.

Разрыв во времени между запашкой кустарника и разделкой пласта недопустим. С целью ослабления влияния водной и ветровой эрозии, вспашку рекомендовали проводить поперек склона. Не забыли и о культивации, т.к. при ней на поверхности пашни образуется рыхлый слой, препятствующий испарению воды из корнеобитаемого слоя. В результате улучшается водный и воздушный режимы почвы, усиливается микробиологическая деятельность, мобилизация питательных веществ. Предусмотрели и прикатывание обработанной почвы катками для обеспечения лучшего разложения корневых остатков. Все эти работы проводили согласно нормативным документам (Сборник №1 и №47 – Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы ГЭСН-2020) тракторами мощностью 118 кВт (160 л.с.): корчевка пней, корчевка кустарника, мелколесья, перетряхивание их валов, сгребание выкорчеванного кустарника, мелколесья с укладкой в валы. Тракторами мощностью 96 кВт (130 л.с.) выполняли дискование, вспашку, а тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.) выполняли культивацию, боронование и прикатывание почвы. Оценка экономики показала, что на техническом этапе рекультивации участка земли площадью 80 га потребуется около 12 млн руб., то есть затраты на один гектар рекультивируемой земли составят 150 тыс. руб.

Однако, помимо технического этапа, как указывалось выше, в восстановлении сельхозземли присутствует и биологический элемент, цель которого – привести в соответствие показатели плодородия почвы. Поэтому для определения уровня плодородия дерново-подзолистых почв, присутствующих на данном участке, было проведено сравнительное их исследование, между плодородием дерново-подзолистых почв, находящихся под лесом (залежи) и аналогичными почвами под пашней , .

Для сравнения отбирали образцы почв на соседних полях, на сходных элементах рельефа, предположительно одинакового генезиса, различающихся только характером использования (рисунок 2).

Рисунок 2 - Образцы почвы, кадастровый номер 16:26:6700101:33

Таблица 4 - Агрохимическая характеристика почв

№ образца, координаты | Угодье, горизонт, глубина | рНН2О | рНKCl | S,мг-экв/100 г | Нг, мг-экв/100 г | ЕКО, мг-экв/100 г | V, % | Р2О5, мг/кг | К2О, мг/кг |

1, 54,5443ос.ш. 38,2629о в.д. | Залежь, луговые травы, Апах 0-25 см | 6,47 | 5,10 | 7,60 | 1,34 | 8,94 | 85,0 | 68,0 | 77,5 |

2, 54,5083ос.ш. 38,4237о в.д. | Пашня Апах 0-25 см | 6,44 | 5,12 | 7,20 | 1,43 | 8,63 | 83,4 | 55,9 | 43,3 |

3, 54,5718о с.ш. 38,2418о в.д. | Залежь, луговые травы Апах 0-25 см | 6,56 | 5,03 | 5,40 | 2,20 | 7,4 | 72,9 | 140,0 | 69,7 |

4, 54,5414ос.ш. 38,2418ов.д. | Пашня Апах 0-25 | 6,06 | 4,33 | 6,35 | 3,40 | 9,75 | 65,1 | 45,4 | 53,0 |

Сравнивались две пары почв, представляющих собой пашню и залежь под древесной растительностью. Из данных таблицы 4 видно, что в паре почв агрохимические свойства характеризовались очень близкими величинами – реакция обеих почв была слабокислой (рН солевой суспензии 5,10-5,12), сумма обменных оснований была несколько выше, а гидролитическая кислотность ниже в почве залежи. Возможно это обусловлено выносом кальция с урожаем на пахотной почве при отсутствии известкования , .

Во второй паре почв (образец №4 – пашня и образец №3 – залежь) наблюдалось более заметное подкисление почвы пашни (рН солевой суспензии – 4,33 – сильнокислая реакция) по сравнению с почвой залежи (рН солевой суспензии 5,03 – среднекислая реакция). В пахотной почве также выше была гидролитическая кислотность и значительно ниже степень насыщенности основаниями. Низкие величины суммы обменных оснований и емкости катионного обмена, по-видимому, обусловлены супесчаным гранулометрическим составом исследуемых почв. В почвах залежей отмечается некоторое увеличение содержания подвижных форм фосфора и калия по сравнению с пахотными аналогами (увеличение содержания подвижного фосфора в образце №2 было значительным).

Результаты определения органического вещества в почве показывают, что в образце 1 и 2 органическое вещество составляет 2,48-2,49%, а образце 3 – 1,65%, в образце 4 – 2,12%. Другими словами в паре почв образец 2 – пашня и образец 1 – залежь, содержание общего углерода гумуса и перманганат-окисляемого органического вещества (РОХС) характеризовались очень близкими величинами, отмечено заметное увеличение содержание ЛОВ (легкоразлагаемого органического вещества – легкой фракции) в залежной почве, по-видимому, за счет поступления повышенных количеств растительных остатков в почву.

Во второй паре почв: образец № 3 – залежь и образец №4 - пашня, установлено примерно одинаковое содержание ЛОВ и заметное снижение содержания общего углерода гумуса в залежной почве по сравнению с пахотной . Возможно, это объясняется сложившимися в данной залежи благоприятными условиями для минерализации органического вещества, что подтверждается более высоким содержанием перманганат-окисляемого органического вещества в почве залежи, по сравнению с почвой пашни.

3. Обсуждение

На основании полученных данных можно сделать вывод, что залежная земля (лес) по своему плодородию совершенно не уступает старопахотным землям и соответствует тому, чтобы на ней провели только технический (удаление деревьев, кустарника, камней, мусора, планировка, поверхностная обработка почвы) этап.

В биологическом этапе рекультивации (известкование, внесение органических удобрений, мелиоративные работы), как показали наши агрохимические исследования, данный участок особо не нуждается. Однако, учитывая длительное разложение органических удобрений (навоз, помет) и последействие извести, можно рекомендовать внесение осенью под основную вспашку около 30 тонн навоза и 3 тонны извести на 1 га. С учетом сложившихся цен на удобрения в Татарстане извести 3 руб./кг , затраты на известь составят 9,0 тыс. руб./га, а навоз можно использовать с местных ферм, тогда затраты будут только на транспортировку. Это может увеличить стоимость рекультивации сельхозземли еще на 10 тыс. рублей на гектар. Таким образом, суммарные затраты на рекультивацию составят около 160 тыс. руб. на 1 га, что было доказано на практике. В соответствии с приказами Минсельхоза России от 23.09.2021 N 650 предельный размер стоимости работ на 1 гектар площади земель, связанных с реализацией культуртехнических мероприятий (перечень таких мероприятий представлен в табл.3) на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Приволжском федеральном округе составляет 132 797,61 руб./га, а согласно приказу МСХ РФ от 26 июля 2022 года N 470 – 144-168 тыс. руб./га.

Исходя из анализа природных ресурсов рассматриваемого участка, можно осуществить ввод земель на площади 1188 га, тогда общая площадь пашни может составить 1460 + 1188 = 2648 га. При этом необходимо учесть, что молодые деревья растут с большой скоростью от 0,3 до 1,2 метра в год. Следовательно, каждый год приводит к увеличению затрат на восстановление земель. В условиях Республики Татарстан на данном участке земли предлагается выращивание таких сельскохозяйственных культур, как лен-долгунец или масличный лен. Это обусловлено развитием льняного комплекса в республике, наличием льнозавода для первичной переработки льняного волокна, развитой текстильной промышленностью, имеющимися мощностями по переработке масличных культур с получением растительных масел. А конечным продуктом должны стать льняное волокно и льняное масло. Средняя урожайность российских сортов льна по волокну составляет 9,5 ц/га, а цена волокна на мировом рынке в последние годы находится на уровне 2600-2700 долл/тонну или около 270000 руб. за 1 тонну . Льняное масло сегодня пользуется высоким спросом на мировом рынке, его цена в среднем около 1600 $/тонну или 160000 руб. за 1 тонну . Современные сорта масличного льна в регионе дают до 1,5 тонн семян льна, из которых получают в среднем до 0,6 тонны льняного масла. Выращивание льна-долгунца и льна масличного экономически выгодно, окупаемость затрат составляет 2,17 до 3,65 р. Льняное волокно и льняное масло имеют высокий экспортный потенциал, особенно, если выращивать эти культуры по технологии «органик». Кроме того, для отечественной промышленности это реальная замена импортному хлопку для производства высококачественных швейно-текстильных изделий, а льняное масло широко применяют в пищевой, лакокрасочной, парфюмерной и многих других отраслях промышленности.

Наличие леса, в особенности хвойных пород, обычно не способствует формированию мощного гумусового горизонта почв. В хвойном опаде много дубильных веществ, смол и воска, трудно разлагаемых соединений, мало азота и протеинов. Здесь в основном преобладают фульвокислоты с примесями кремнезема. При высокой влажности и большом количестве осадков в этой зоне питательные вещества вымываются в нижние слои профиля. Все это в дальнейшем приводит к формированию кислых, малоплодородных почв, которые требуют биологической рекультивации. В нашем исследовании преобладающими деревьями на нашем участке были дуб, осина, береза, то есть широколиственные деревья, чей опад за долгие годы помог сформировать довольно плодородный поверхностный слой земли. Можно также рекомендовать провести мероприятия по снижению кислотности почвы, повысить содержание гумуса и содержание питательных элементов на данном участке земли.

Во времена плановой экономики данными процессами повышения и поддержания плодородия почв занималось само государство, проводя такие обязательные мероприятия, как известкование, гипсование, внесение минеральных и органических удобрений. Причем делалось это, для пользователей сельхозземли, совершенно бесплатно, за государственный счет. Причина была проста. Государство заботу о плодородии почв считало своей прямой обязанностью. В настоящее время государственная помощь на поддержание плодородия сельхозземли несколько изменилась. Она стала зависеть от статуса предприятия, который расположен на ее поверхности. Если ты сельхозпроизводитель, то государственная помощь тебе положена. Если нет, то ее не будет. К сожалению, это правило прописано и в Постановлении Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», где возмещение затрат на культур-технические работы осуществляется только при условии, если организация докажет, что она является сельхозпроизводителем. Если частнику это сделать несложно, перестроив вид деятельности под сельхозпроизводство, то у казенных учреждений, в силу их государственных задач и функций, такой возможности нет.

Поэтому возвратом деградированных земель в свое сельскохозяйственное производство колония-поселение будет заниматься за счет собственных финансовых средств, которых, как показали наши исследования, у нее нет. К сожалению, это типичная ситуация для многих государственных учреждений имеющих землю сельскохозяйственного назначения на праве постоянно бессрочного пользования. В этой связи с таким подходом к плодородию почвы, судьба государственной сельхозземли, подчеркиваем государственной, в казенных учреждениях предрешена – дальнейшая деградация. А ее там не мало, даже больше чем у сельхозпроизводителей.

4. Заключение

На основании изученного, можно сделать вывод, что практика передачи государством земель сельхозназначения в бессрочное пользование казенным учреждениям в период рыночных отношений без стимулирующих мер, без финансовой поддержки оказалась не столь рациональна. Разработчики приватизации сельхозземли думали, что на рынке земля разойдется быстро и в больших объемах. Но на практике оказалось все не так. По данным Росстата РФ, сегодня приватизировано не более трети всей сельхозземли в стране (128 млн га), а оставшаяся все еще числится за государственными предприятиями на праве постоянного бессрочного пользования.

И что теперь делать с этой сельхозземлей госучреждениям, раз процесс приватизации затянулся? Начинать доказывать, что они сельхозпроизводители. Но у них совершенно другие государственные задачи и функции. Тогда им остается только ждать, когда у них заберет эту землю. Однако ждать, как показывают темпы приватизации, придется как минимум лет 60.

К этому времени сельхозземля не только покроется кустарником, зарастет лесом, но и потеряет свое основное предназначение – воспроизводство.

Поэтому, чтобы исправить сложившую ситуацию и сохранить плодородие сельхозземель в государственных учреждениях, необходимо внести поправки, хотя бы в постановление Правительства от 14 мая 2021 года «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», в котором мероприятия по возврату земель в сельхозоборот страны субсидировались бы государством, независимо от статуса сельхозпроизводителя.

Уточнение данного закона поможет государственным предприятиям сохранять и поддерживать плодородие сельхозземель за счет предупредительных, агротехнических мероприятий (дискование, известкование и т.д.) длительное время, практически до тех пор, пока в ней не возникнет потребность со стороны потребителя. Если в ближайшее время этого не сделать, то сельхозземле, которая находится в госучреждениях, уготована участь стать лесом, пустыней, болотом. Только выбор будет уже не за человеком, а за природой. Дорого потом обойдется государству ее восстановление, не только в денежном выражении, но и во временном факторе. Так что лучше предупредить деградацию сельхозземли сейчас, чем бороться потом, за ее плодородие восстановительными методами – рекультивацией.