О перспективах применения технологии биокомпостирования древесных отходов в условиях Хабаровского края для производства удобрений

О перспективах применения технологии биокомпостирования древесных отходов в условиях Хабаровского края для производства удобрений

Аннотация

В статье был рассмотрен метод микробиологического компостирования древесных отходов лесопиления. Проанализирована целесообразность применения данных технологий для лесной промышленности Хабаровского края при учете больших объемов лесозаготовки с высокой степенью образования отходов, особенностей местных почв. Проведен анализ существующих технологий биокомпостирования, успешно внедренных в западной части России и за рубежом для получения субстрата, который можно использовать в рекультивации и восстановлении истощенных земель, с целью повышения урожайности в регионах со сложными климатическими условиями, для возделывания сельско-хозяйственных культур. Разработка решения переработки отходов лесной промышленности в Хабаровском крае является перспективным для лесного комплекса и сельскохозяйственных предприятий.

1. Введение

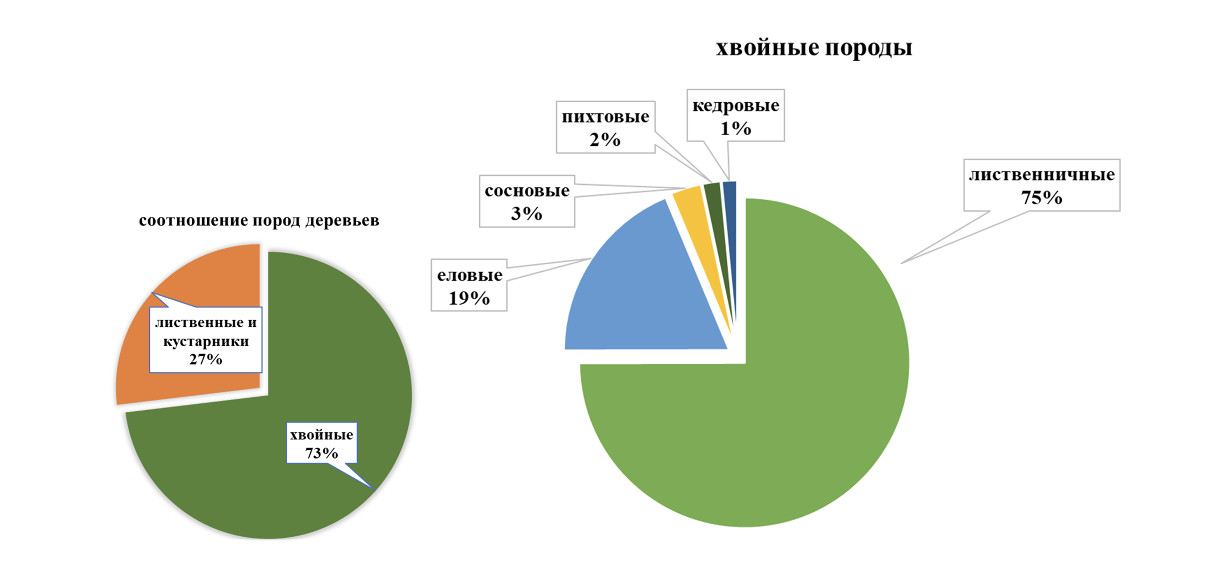

Лесистость территории Хабаровского края, по материалам Министерства лесного хозяйства и лесопереработки, на 2023 год составляет 66,6% . По лесному фонду, лидирующими породами являются хвойные, в большинстве представленные лиственницей и елью, общее распределение пород показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Древесные породы Хабаровского края

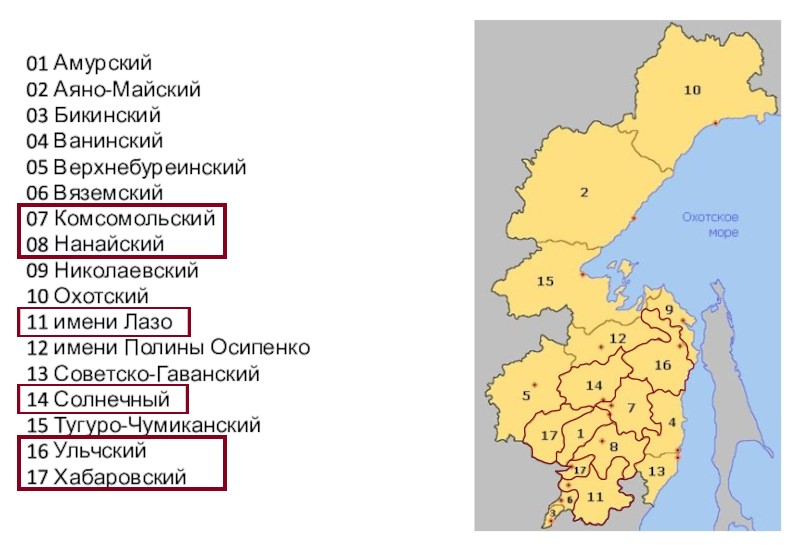

В этих же районах отмечается концентрация сельскохозяйственных предприятий, а также личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), занятых как животноводством, так и растениеводством. Всего в Хабаровском крае присутствует более 80 сельскохозяйственных организаций, обрабатывается около 55 тыс. га в 2024, что на 2,6% меньше, чем в 2023г . Показатели развития растениеводства в крае обусловлены ограничивающими факторами, в том числе отнесением территории к зоне рискованного земледелия и необходимостью повышать плодородие почв .

Рисунок 2 - Муниципальные районы Хабаровского края

2. Основные результаты

Как было отмечено ранее, основные заготавливаемые породы – хвойные. Согласно литературным данным, кора деревьев хвойных пород содержит около 20% целлюлозы, до 31% гемицеллюлозы, до 10% полиуронидов, 27-33% лигнина и 14-30% экстрактивных веществ. Отмечаются высокие значения органического вещества и низкие значения токсичных компонентов (в том числе накопленных) в составе кородревесных отходов . Высокую концентрацию дубильных веществ, наличие ксилола, терпенов и фенола, стоит рассматривать как потенциальных ингибиторов функций жизнедеятельности организмов при биологических методах переработки .

Имеются сведения о различных способах компостирования древесных отходов с применением различных добавок – коровьего навоза , осадков сточных вод предприятий ЖКХ , древесных грибов и др.

К биологическим методам переработки можно отнести две основные группы: использование микроорганизмов-деструкторов и переработка отходов длительного хранения с помощью грибов. Внесение данных компонентов предполагает создание специальных условий по температурному режиму, размещению, обеспечению кислородом, дополнительными компонентами (создание смеси с навозом, пометом, осадком сточных вод, растительными остатками и др.) , .

Наиболее простым и низкозатратным способом переработки древесных отходов является компостирование. Ускорение естественных процессов разложения возможно при внесении заквасок с микроорганизмами–деструкторами, обладающих целлюлозной и лигнинолитической активностью. Положительно в данном направлении проявили себя группы микромицетов Fusarium sp. и Aspergillus sp., а также Strepomyces sp., Cellulomonas sp. , .

Второй перспективный метод – создание оптимальных условий для развития различных грибов (микромицетов, базидиомицетов, аскомицетов), в том числе естественных деструкторов – ксилотрофных грибов. Стоит обратить внимание на узкоспециализированные группы (бурая, белая мягкая смешанная гнили). Отмечается, что Sclerotinia sclerotiorum (белая гниль) более устойчива к фунгитоксичным веществам фенольной природы, что делает ее применение для хвойных пород более перспективным. Ведущая роль в природных экосистемах по наличию дереворазрушающих ферментов принадлежит базидиомицетам (Agaricomycetes, Dacrymycetes, Tremellomycetes), которые обладают широким спектром специфических окислительных ферментов. Так, афиллофоровые грибы составляют более половины известных дереворазрушающих грибов (57-75%) . Из аскомицетов стоит выделить Trichoderma viride, применение которой позволяет проводить биоконверсию без подготовки лигнина. Trichoderma отличается высокой скоростью роста, данные грибы безопасны не только для растений, но и для животных, поэтому их активно используют в составе кормовых добавок в животноводстве и птицеводстве, также обладают свойствами энтомопатогенных грибов, что является положительной стороной в растениеводстве.

3. Обсуждение

Следует отметить, что перечисленные выше методы компостирования положительно проявляют себя при стимуляции естественной микробиоты. Кора, смешанная с тяжелой почвой, способствует аэрированию почвы, предотвращает уплотнение, увеличивает водопоглощение и уменьшает эрозию почвы .

Кора содержит разнообразные органические вещества, в том числе и легкоразлагаемые, и минеральные соединения, важные для питания растений. Это позволяет возвращать в круговорот природы изъятую у нее органическую часть, необходимую для нормального функционирования почвенно-биотического комплекса, что весьма важно для формирования устойчивого климата и экологического каркаса на территориях бассейна реки Амур, за который несут ответственность и лесные насаждения, благодаря которым происходит не только поглощение углекислого газа, но и поддержание углеродного баланса и водно-минерального обмена всего Амурского бассейна.

Леса промышленного назначения наиболее активны в процессе углеродного и водно-минерального обмена и это требует кардинального пересмотра технологий лесовосстановления, в частности наиболее рационального использования древесных отходов для производства органических и органоминеральных удобрений. Такое направление приобретает особую перспективность в связи с тем, что интенсивное земледелие приводит к быстрому снижению плодородия почв из-за минерализации гумуса. Несмотря на определенный опыт, получение органических и органо-минеральных удобрений на основе древесной биомассы остается актуальной задачей, в частности для Хабаровского края, и требует дальнейших исследований в этой области, особенно в период актуализации вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения, что также неразрывно связано с обеспечением качественного плодородия почв.

Таблица 1 - Сравнение различных методов компостирования древесных отходов

Метод компостирования | Преимущества метода | Ограничения метода |

Термическое | быстрое разложение? благодаря высоким температурам? уничтожение патогенов и сорняков | необходимость контроля температуры? потребность в большом количестве материалов для достижения необходимой температуры |

Аэробное | эффективное разложение органических веществ, высокое содержание питательных вещества в конечном продукте | требует регулярного переворачивания, возможность неприятного запаха при недостаточной аэрации |

Анаэробное | не требует постоянного контроля, может использоваться в замкнутых системах | долгий процесс разложения, низкое качества конечного продукта (меньше питательных веществ) |

Вермикомпостирование | Высокая эффективность переработки, получение высококачественного вермикомпоста | необходимость контроля условия (влажность, температура), ограниченная способность к переработке больших объемов |

Боксовое | удобство в использовании, защита от внешних факторов (погода, животные) | ограниченная площадь размещения, необходимость периодического контроля и обслуживания |

Компостирование в кучах | простота реализации, возможность переработки больших объемов | долгий процесс разложения, необходимость контроля условий (влажность, температура) |

Микробиологическое | простота реализации, не требует особых условий, возможность переработки больших объемов, получение стабильного состава питательных веществ в конченом продукте | подготовка микроорганизмов, необходимость контроля условий (влажность, температура) и периодического обслуживания |

Как видно из приведенной таблицы, каждый метод имеет как преимущества, так и недостатки, выбор метода зависит от конкретных условий, доступных ресурсов и целей переработки. Следует отметить, что для получения продукта с высоким содержанием питательных веществ (а значит и более высокой добавленной стоимостью) оптимальным будет микробиологический метод разложения.

Далее были проанализированы возможные экологические и технологические риски методы микробиологического компостирования древесных отходов (таблица 2).

Таблица 2 - Оценка экологически рисков и мер по их предупреждению

Риск | Причина возникновения | Меры по предупреждению |

Загрязнение почвы и воды | при неправильном компостировании может произойти вымывание питательных веществ и загрязняющих веществ в грунтовые воды | Правильное размещение компостных куч – удаление компостных куч от источников воды и использование барьеров для предотвращения вымывания питательных веществ |

Выделение неприятных запахов | неправильное соотношение углерода и азота, а также недостаточная аэрация могут привести к образованию сероводорода и других неприятных запахов | Соблюдение правильного соотношения материалов – подбор компонентов с учетом соотношения углерода и азота (C:N), что способствует оптимальному разложению и предотвращает образование запахов |

Патогенные организмы | если компост не достигает достаточной температуры, это может привести к выживанию патогенных микроорганизмов | Термическая обработка – обеспечение достижения необходимых температур (60-70°C) для уничтожения патогенов и семян сорняков. Это можно достичь путем периодического переворачивания компоста |

Неправильное управление процессом | нехватка контроля за параметрами (температура, влажность, аэрация) может привести к неэффективному разложению и образованию токсичных веществ | Мониторинг и контроль – регулярный мониторинг температуры, влажности и аэрации в процессе компостирования. Использование термометров и влагомеров для контроля условий Использование добавок – применение специальных добавок (например, активных микробных культур), которые могут ускорить процесс разложения и улучшить качество конечного продукта |

Неэффективное использование ресурсов | Неправильное соотношение компонентов может привести к образованию неполноценного компоста, что снижает его полезные свойства | Обучение и информирование – проведение обучающих семинаров для работников, занимающихся компостированием, по правильным методам и техникам управления процессом. Анализ конечного продукта – регулярный анализ готового компоста на содержание питательных веществ и наличие патогенов, что позволит оценить его безопасность и эффективность для использования в сельском хозяйстве |

Эти меры помогут минимизировать экологические и технологические риски, связанные с микробиологическим компостированием, обеспечивая более эффективный и безопасный процесс переработки древесных отходов.

Имеется зарубежный опыт использования древесных отходов для глубокого разложения древесины. Например, в Канаде изучалась эффективность компостирования древесных отходов с использованием различных штаммов грибов. Результаты показали, что инокуляция компоста специфическими видами грибов, такими как Pleurotus ostreatus, значительно ускоряет разложение древесины и увеличивает содержание доступных питательных веществ

. Исследовалась роль микробиоты в процессе компостирования, подчеркивая важность разнообразия грибов для оптимизации разложения сложных органических материалов. Разнообразие видов микромицетов способствует более полному разложению лигнина и целлюлозы .В одном из исследований изучалась роль добавления древесного угля в компостные смеси, что способствовало увеличению активности микроорганизмов и улучшению структуры почвы. Древесный уголь также служит средой для обитания полезных микроорганизмов

.В Австралии

использовали технологию термофильного компостирования для достижения высоких температур, уничтожающих патогены и семена сорняков. Это особенно важно для получения безопасного биофертилизатора.4. Заключение

Мировой опыт микробиологического компостирования древесных отходов предоставляет ценные знания и методы, которые могут быть адаптированы для условий Хабаровского края. Использование местных видов грибов, внедрение технологий термофильного компостирования и добавление древесного угля могут значительно улучшить процессы переработки древесных отходов и производства биофертилизаторов. Это не только поможет в управлении отходами, но и будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе.

Таким образом, разработка решений в области создания биоудобрений на основе отходов лесной промышленности в Хабаровском крае является перспективным решением для лесного комплекса – как источника образования отходов для переработки. Потенциальными заказчиками могут стать сельскохозяйственные предприятия края, а также организации осуществляющие мероприятия по лесовосстановлению и восстановлению антропогенно-нарушенных территорий.