СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКОВ СО2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ВВЕДЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ В ОБОРОТ И ПРИРОДНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКОВ СО2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ВВЕДЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ В ОБОРОТ И ПРИРОДНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Аннотация

Проведено исследование сезонной динамики почвенной эмиссии СО2 при различных технологиях введения в оборот залежей в разных природно-климатических зонах Омской области: подтаежной, лесостепной и степной. Выбранные технологии введения в оборот залежей оказывают большое влияние на почвенную эмиссии углекислого газа. По сравнению с контролем она увеличилась при агротехнической технологии (обработка почвы) в 1,44 раза в подтаежной зоне, в 1,31 раза в лесостепной, 1,62 раза в степной. При комбинированной (обработка почвы + обработка гербицидами) соответственно в 1,27; 1,08; 1,33 раза. Агротехническая технология введения залежных земель в оборот способствовала большей эмиссии СО2, чем комбинированная.

1. Введение

Обеспечение продовольственной безопасности – одно из стратегических направлений, предусматривающее введение в оборот залежей, которые не использовались в сельском хозяйстве. Введение в оборот залежей введет к активному выходу парниковых газов , .

Одной из функций почв является депонирование углерода . Почвенная эмиссия парниковых газов зависит от множества факторов: температуры почвы, влажности, содержания органического вещества и других. Различные агротехнологии, агрохимические способы обработки почв и повышение почвенного плодородия также оказывают влияние на эмиссию парниковых газов , .

В связи с этим при выборе оптимальной технологии введения залежей в оборот необходимо учитывать тип почв и природно-климатическую зону для снижения углекислого газа в атмосферном воздухе , , , , .

Цель исследований – оценить сезонные изменения интенсивности потоков углекислого газа в зависимости от технологии введения залежей в оборот и природной зоны.

2. Методы и принципы исследования

Исследования проводились в трех природно-климатических зонах – подтаежной, лесостепной и степной в 2022 г. Исследования почвенного покрова и растительности на залежах проводилась во всех природно-климатических зонах на исследуемых участках. Характеристика почвенного покрова дана с использованием стандартных методик, описание растительности залежи проводили согласно геоботанического описания. Почвенный покров и растительность залежей представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Почвенный покров участков исследований и растительный покров залежи

Природная зона | Почвенный покров | Растительность залежи |

Подтаежная зона | Серая лесная мощная суглинистая | Хвощево-мятликово-разнотравные ассоциации: мятлик расставленный (Poa remota), хвощ лесной (Equisétum sylváticum), горошек мышиный (Vicia cracca), осот желтый (Sonchus arvensis) и другие |

Лесостепная зона | Солонец лугово-черноземный корковый малонатриевый столбчатый тяжелосуглинистый и лугово-черноземная среднемощная и маломощная среднегумусовая тяжелосуглинистая почва | Разнотравно-мятликовая ассоциация с обильными включениями полыни селитряной (Artemisia nitrosa), пырея ползучего (Elytrígia répens), земляники обыкновенной (Fragária vésca) и подорожника среднего (Plantago media) |

Степная зона | Солонец лугово-черноземный осолоделый средним малонатриевым столбчатым тяжелосуглинистым; солонец лугово-черноземный корковый столбчатый тяжелосуглинистый и солодь луговая мелкодерновая малогумусовая тяжелосуглинистая возле березового колка | Ковыль перистый (Stipa pennata), овсяница ложноовечья (Festuca pseudovina), пырей ползучий (Elytrígia répens), мятлик луговой (Poa pratensis); отдельными группами представлен: кострец безостый (Brōmus inērmis), полынь селитряная (Artemisia nitrosa), подмаренник желтый (Galium verum), зопник клубненосный (Phlómis tubérosa) |

Для изучения влияния технологий введения залежных земель в оборот на эмиссию парниковых газов проведены исследования в Тарском, Кормиловском, Черлакском районах Омской области. Проводились работы по осуществлению различных технологий введения залежных земель в оборот. Опыты закладывались на участках с возрастом залежей 5-10 лет. Первая технология предусматривает только агротехнические обработки (агротехническая технология), вторая – с химическими обработками гербицидом (комбинированная технология). Агротехника на каждом опытном участке адаптирована к зоне проведения исследований. Площадь опытных делянок 200-400 кв. метров.

Схемы опытов:

1. Подтаежная зона.

1.1. Контроль (без обработок).

1.2. Основная обработка почвы: отвальная вспашка плугом ПЛН 3-35 на глубину 20-22 см с последующим дискованием бороной БДТ -3 в два следа на глубину 10-12 см + вторая обработка: дискование бороной БДТ -3 в два– 12 см.

1.3. Основная обработка почвы: отвальная вспашка плугом ПЛН 3-35 на глубину 20-22 см с последующим дискованием бороной БДТ -3 в два следа на глубину 10-12 см + химическая обработка гербицидом сплошного действия «Глифосат» в дозе 2 л/га по препарату + третья обработка: химическая обработка «Глифосат» в дозе 2 л/га по препарату.

Первая обработка проводилась 9.06, вторая – 11.07, третья 21.09.2022.

2. Лесостепная зона.

2.1. Контроль (без обработок).

2.2. Основная обработка почвы дискование в два следа на глубину 10-12 см дискатором БДМ 7х2П + вторая обработка см дискатором БДМ 7х2П на глубину 12-15 см.

2.3. Основная обработка: дискование в два следа дискатором БДМ 7х2 П на глубину 10-12 см + вторая обработка: химическая гербицидом «Глифосат» в дозе 2 л/га по препарату.

Первая обработка проводилась 9.07, вторая – 9.09.2022.

3. Степная зона.

3.1. Контроль (без обработок).

3.2. Основная обработка почвы: дискование дискатором БДМ 7х2П + вторая обработка: дискатором БДМ 7х2П на глубину 12-15 см.

3.3. Основная обработка дискатором БДМ 7х2П на глубину 10-12 см + вторая обработка: химическая гербицидом «Глифосат» в дозе 2 л/га по препарату.

Первая обработка проводилась 18.07, вторая – 8.09.2022.

Замеры проводили помесячно с интервалом 10-15 дней, начиная с мая месяца по октябрь. В качестве камер использовались пластиковые устройства – изоляторы, состоящие из основания высотой 10 см и цилиндрического сосуда с отверстием для забора почвенного воздуха высотой 20 см и диаметром 23,5 см.

Повторность трехкратная. Отбор газовых проб на содержание СО2 в камерах проводили пробоотборником воздуха для почвенной камеры в герметично закрытые ваккумированные стеклянные флаконы (объем 30 мл) в течение суток через интервал в три часа. Анализ газовых проб проводили с использованием газового хроматографа.

3. Обсуждение

Сезонная динамика почвенной эмиссии углекислого газа зависит от природно-климатической зоны и технологий введения в оборот залежных земель. Опыты проводились на участках залежных земель с возрастом 5-10 лет, технология 1 (агротехническая – с большей интенсивностью обработок почвы) и технология 2 (комбинированная).

3.1. Подтаежная зона

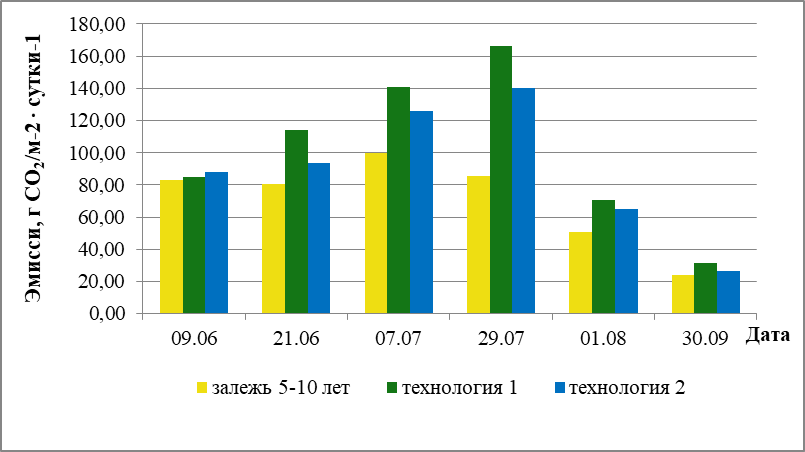

Мониторинг почвенной эмиссии СО2 в течение теплого сезона на залежи при введении в оборот с применением агротехнической технологии показал существенное варьирование ее размеров (рисунок 1) при наибольших показателях в июле (166,5 г) и наименьшими в сентябре (31,6 г СО2/м-2 ∙ сутки-1); на залежи при введении в оборот с применением комбинированной технологии соответственно 140,3 и 26,3. Причина этого – сезонная изменчивость температуры воздуха, температуры и влажности почвы. Агротехническая технология введения залежных земель в оборот способствовала большей эмиссии СО2, чем комбинированная. При этом различия в интенсивности потоков к сентябрю становятся существенно меньше.

Технологии введения залежных земель в оборот оказывают существенное влияние на эмиссию СО2. По сравнению с контролем она увеличилась при агротехнической технологии с 70,6 в контроле до 101,5, при комбинированной до 89,8 СО2/м-2 ∙ сутки-1 (в среднем за период после начала обработок). При этом максимальное увеличение потока наблюдается в первые недели после первой обработки (таблица 2).

Рисунок 1 - Сезонная динамика почвенной эмиссии CO2 при введении залежных земель в оборот в подтаежной зоне

Таблица 2 - Интенсивность потока СО2 при разных технологиях введения в оборот залежи в подтаежной зоне

Период отбора проб | Контроль, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 | Технология 1, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 | Технология 2, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 |

Июнь | 81,96 | 99,55 | 90,56 |

Июль | 92,55 | 153,72 | 133,26 |

Август | 50,71 | 70,66 | 64,70 |

Сентябрь | 23,85 | 31,59 | 26,25 |

3.2. Лесостепная зона

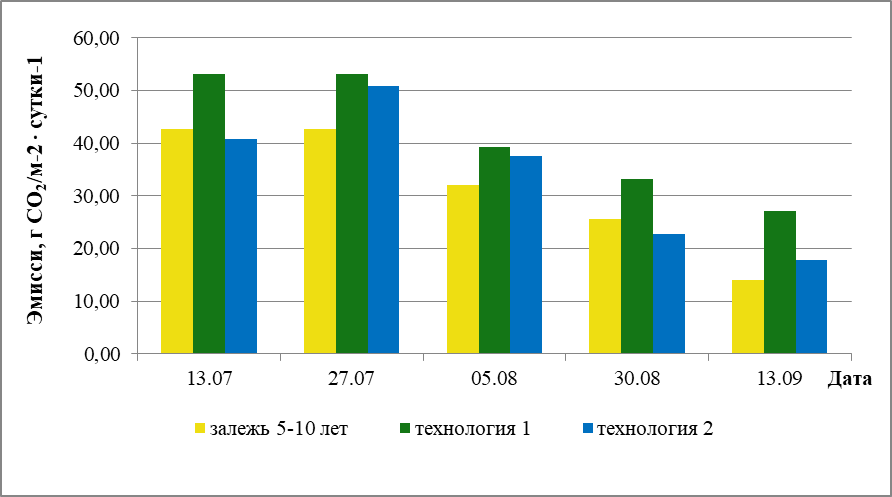

Мониторинг почвенной эмиссии СО2 показал значительное изменение размеров углекислого газа (рисунок 2) при наибольших показателях в июле (53,1) и наименьшими в сентябре (27,1 г СО2/м-2 ∙ сутки-1); на залежи при введении в оборот с применением комбинированной технологии соответственно 45,8 и 17,4 СО2/м-2 ∙ сутки-1. Причина этого – сезонная изменчивость температуры воздуха, температуры и влажности почв. Агротехническая технология введения залежных земель в оборот способствовала большей эмиссии СО2, чем комбинированная. При этом различия в интенсивности потоков меньше, чем в подтаежной зоне.

Рисунок 2 - Сезонная динамика почвенной эмиссии CO2 при введении залежных земель в оборот в лесостепной зоне

Таблица 3 - Интенсивность потока СО2 при разных технологиях введения в оборот залежи в лесостепной зоне

Период отбора проб | Контроль, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 | Технология 1, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 | Технология 2, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 |

Июль | 42,75 | 53,09 | 45,80 |

Август | 28,83 | 36,27 | 30,17 |

Сентябрь | 14,00 | 27,12 | 17,74 |

3.3. Степная зона

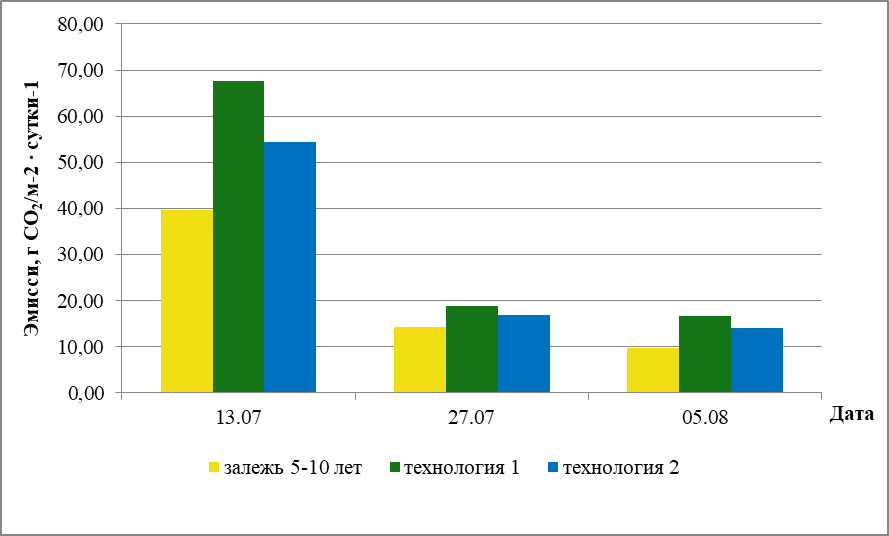

Мониторинг почвенной эмиссии СО2 показал существенное варьирование размеров (рисунок 3) при наибольших показателях в июле (67,7) и наименьшими в сентябре (16,7 г СО2/м-2 ∙ сутки-1); на залежи при введении в оборот с применением комбинированной технологии соответственно 54,4 и 14,1 СО2/м-2 ∙ сутки-1. Агротехническая технология введения залежных земель в оборот способствовала большей эмиссии СО2, чем комбинированная. При этом величина интенсивности потов к сентябрю существенно уменьшается.

Рисунок 3 - Сезонная динамика почвенной эмиссии CO2 при введении залежных земель в оборот в степной зоне

Таблица 4 - Интенсивность потока СО2 при разных технологиях введения в оборот залежи в степной зоне

Период отбора проб | Контроль, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 | Технология 1, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 | Технология 2, г CO2/м-2 ∙ сутки-1 |

Июль | 27,06 | 43,34 | 35,62 |

Август | 9,77 | 16,70 | 14,10 |

4. Заключение

Технологии введения залежных земель в оборот оказывают существенное влияние на эмиссию СО2. По сравнению с контролем она увеличилась при агротехнической технологии (обработка почвы) в 1,44 раза в подтаежной зоне, в 1,31 раза в лесостепной, 1,62 раза в степной. При комбинированной (обработка почвы + обработка гербицидами) соответственно в 1,27; 1,08; 1,33 раза. Агротехническая технология введения залежных земель в оборот способствовала большей эмиссии СО2, чем комбинированная. Вероятно, основная причина этого – более высокая микробиологическая активность почвы при большем количестве обработок почвы, вследствие этого улучшается аэрация.