Продукционный процесс яровой пшеницы в зависимости от применения селенита натрия при переувлажнении почвы

Продукционный процесс яровой пшеницы в зависимости от применения селенита натрия при переувлажнении почвы

Аннотация

В исследованиях изучено влияние различных технологий внесения биселенита натрия на продукционный процесс яровой пшеницы сортов Эстер и Злата при переувлажнении почвы. Установлено, что при переувлажнении почвы в критический период роста растений пшеницы происходит снижение их урожайности. Выявлено, что использование селенсодержащего соединения обеспечивало регулирование условий формирования конуса нарастания растений при возникновении окислительного состояния растений. При этом увеличивалось количество цветочных зачатков, сформировавшихся в фазу выхода в трубку и доля их реализации в зерновки. Прирост зерновой продуктивности пшеницы сорта Эстер показан в 1,4–1,8 раз, сорта Злата — в 1,3 раза в сравнении c контролем. Выявлена различная реакция сортов яровой пшеницы на использование селенистокислого натрия. Наиболее отзывчивым оказался сорт пшеницы Эстер, который проявил наибольшую отзывчивость на предпосевную и вегетационную обработку в благоприятных условиях возделывания растений и при переувлажнении почвы.

1. Введение

В течение всего периода вегетации на растения действуют абиотические и биотические факторы окружающей среды, что вызывает образование активных форм кислорода. Активные формы кислорода синтезируются в клетках растений в результате реакций частичного восстановления молекул кислорода.

Среди часто возникающих в клетках и тканях растений АФК выделяют супероксидный радикал О2•–, гидропероксидный радикал НО2•, пероксид водорода H2О2, гидроксильный радикал HО•, а также синглетный кислород О2 и озон О3. По результатам многочисленных исследований особенно активным отмечают гидроксильный радикал HО•. Несмотря на его краткое время существования он наносит существенный вред клеткам растений, приводя к их гибели. Супероксид-радикал О2•– близок по активности к гидроксильному радикалу, но обладает более длительным сроком существования. Его отрицательному действию в первую очередь подвергаются фотосинтетические процессы, в результате нарушения функционирования хлорофиллового комплекса растений. Наиболее стойкой формой АФК является пероксид водорода Н2О2, который также обладает высокой реакционной способностью. Действие пероксида водорода зависит от интенсивности его образования в клетках растений. В ряде исследований показано, что низкие концентрации перекиси водорода вызывает стимулирование адаптивных реакций в растениях. В результате активного синтеза пероксида водорода происходит отмирание клеток и тканей растений , , , , и др.

Образование активных форм кислорода в клетках растений вызывает возникновение окислительного стресса, что обуславливается действием экстремальных абиотических условий, как например, засуха, почвенное засоление, низкие и высокие температуры, ультрафиолетовое излучение, недостаток элементов минерального питания, загрязнение радиоактивными элементами и т.д. , , . Стрессовые факторы окружающей среды вызывают изменения макромолекул (белки, липиды, ДНК), превращая их в гидропероксиды. Окислительные модификации макромолекул по своей структуре сходны пероксиду водорода, а это означает, что они обладают высокой реакционной способностью .

Многочисленные исследования показывают значение селена как биогенного элемента, оказывающего существенное влияние на растения. В то же время недостаточно изучено значение селена в регулировании продукционного процесса и механизмах формирования адаптивных способностей растений в изменяющихся условиях влагообеспечения. В связи с этим в задачи наших исследований входило изучение влияния технологий внесения селенсодержащего соединения на реализацию потенциала продуктивности растений яровой пшеницы при выращивании в стрессовых условиях, вызванных избытком обеспечения влагой почвы. Проведение исследований в этом направлении позволят управлять продукционным процессом яровой пшеницы и получать продукцию улучшенными качественными показателями при переувлажнении почвы.

Цель — оценка эффективности двух способов применения соли селена при выращивании яровой пшеницы при переувлажнении почвы.

2. Методы и принципы исследования

Проводили вегетационные опыты с яровой пшеницей сортов Эстер и Злата. Исследования проводили в условиях вегетационного домика ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. При проведении исследований использовали общепринятые методики . Растения яровой пшеницы выращивали в пластиковых сосудах Вагнера вместимостью 6 кг сухой почвы. Для опыта использовали пахотный горизонт окультуренной дерново-неглубокоподзолистой профильноглееватой глубокопахатной легкосуглинистуой почвы, привезенной с полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Агрохимическая характеристика почвы: рН КСl — 5,6; Нг — 1,6 мг-экв/100 г почвы (по Каппену); S — 12,0 мг-экв/100 г почвы (по Каппену-Гильковицу), V — 88,2%, Nг — 80 мг/кг почвы (I класс), Sе — 80 мкг/кг, содержание подвижных форм Р2О5 составляло 253 мг/кг почвы (VI класс по Кирсанову), содержание подвижных форм К2О составляло 118 мг/кг почвы (III класс по Кирсанову).

При закладке опыта вносили NH4NО3 и KCl во всех вариантах из расчета 150 мг/кг почвы, калий из расчета 100 мг/кг почвы. Создавали благоприятные условия водообеспечения (60% ПВ) и кратковременное переувлажнение почвы в течение 10 суток.

Селен вносили двумя способами: обработка семян перед посевом и фолиарная обработка растений, которая проводилась в фазу начала выхода в трубку. Обработку семян и опрыскивание растений проводили 0,01%-ным раствором биселенита натрия. При посеве сухие семена сеяли по 30 шт. на сосуд. В фазу кущения прореживали до 15 растений в каждом сосуде. В опыте использовали 4-х кратное повторение.

В фазу выхода в трубку проводили определение количества цветочных зачатков на конусе нарастания пшеницы. Для этого использовали микроскоп МБС-19.

Уборку урожая проводили при достижении растений пшеницы полной спелости путем срезания растений в сосуде ножницами на высоте 1–2 см от корневой шейки. Затем считали количество растений в сосуде, После этого определяли длину стебля, длину колоса и укладывали в пакеты из крафтовской бумаги, подписывали номер варианта и повторности. Затем пакеты с растениями подвешивали для послеуборочного дозревания. Через месяц послеуборочного дозревания анализировали структуру растений (массу 1000 зерен (г), количество зерен в главном колосе (шт), количество колосков (шт), определяли урожайность растений (масса зерна, г/сосуд), а также коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза (%) .

Математическую сопровождаются обработку проводили по общепринятой методике с помощью дисперсионного анализа однофакторных опытов .

3. Основные результаты

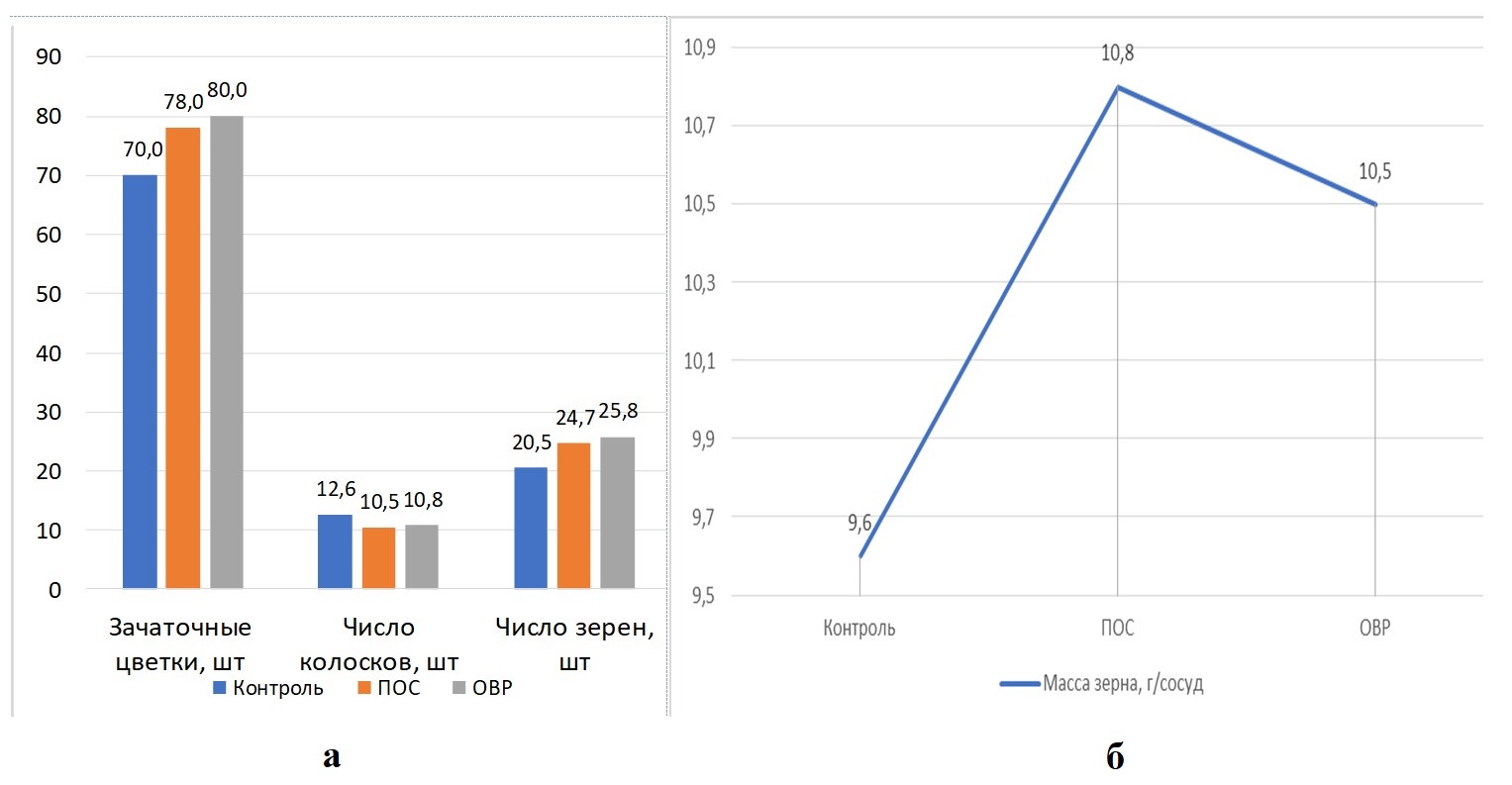

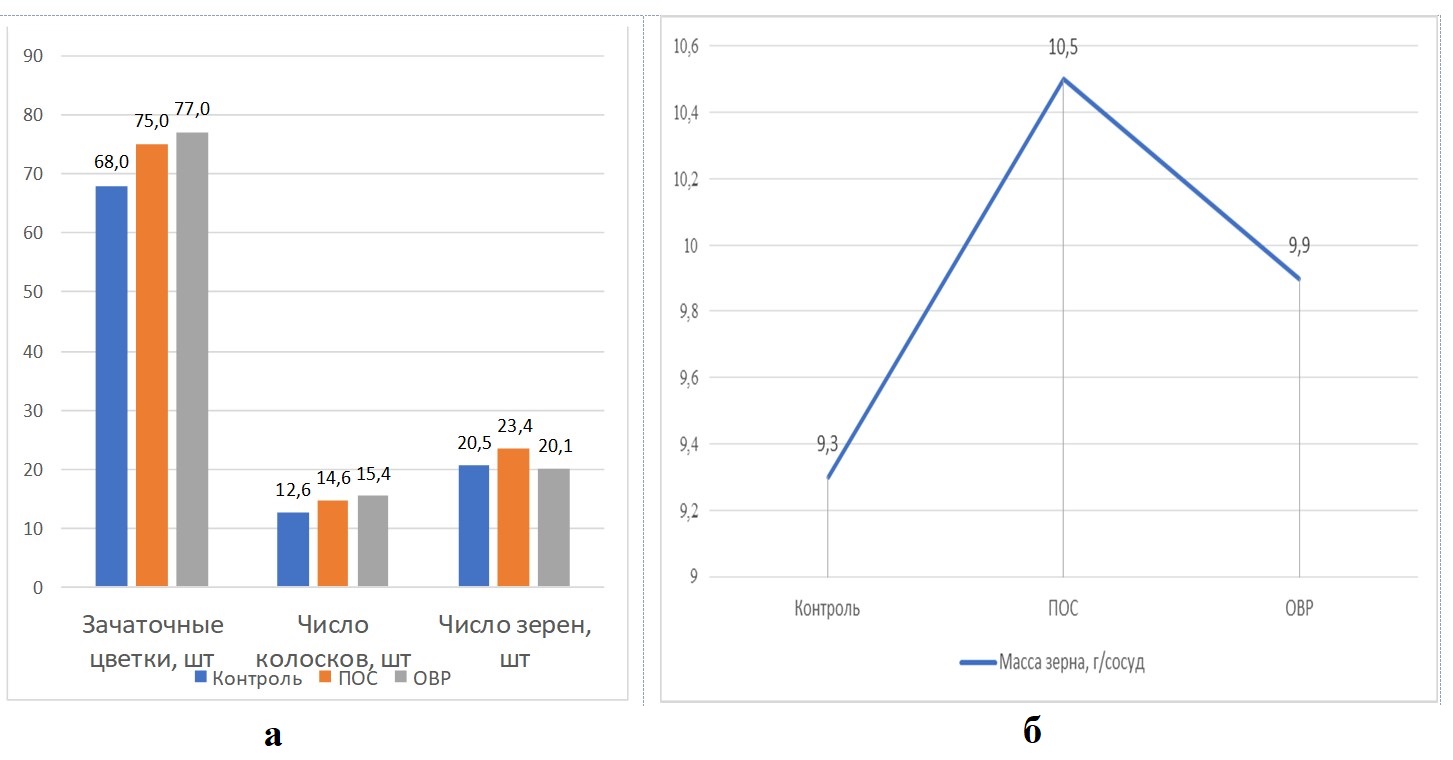

Как показывают результаты исследований (рис. 1, 2), применение селена при оптимальном водообеспечении растений в течение всего вегетационного периода оказало положительное влияние воздействие на зерновую продуктивность растений пшеницы. Получено также достоверное более увеличение урожайности растений пшеницы изыскание растений сорта места Эстер на 13% (до 10,8 г/сосуд против 9,6 г/сосуд в контроле) при использовании обработки семян перед посевом селеном и на 9% (до 10,5 г/сосуд против 9,6 г/сосуд в контроле) при внесении селена путем обработки вегетирующих растений и растений пшеницы сорта Злата на элементы 13% (до 10,5 г /сосуд против 9,3 г/сосуд в контроле) и на 6% (до 9,9 г/сосуд против 9, г/сосуд в контроле) соответственно.

Рисунок 1 - Влияние различных способ обработки селеном на элементы продуктивности (а) и урожайности (б) яровой пшеницы сорта Эстер при оптимальном увлажнении почвы

Примечание: а – элементы продуктивности растений пшеницы сорта Эстер: НСР 05 (зачаточные цветки) 1,9 шт; НСР 05 (число колосков) 0,5 шт; НСР 05 (число зерен) 1,1 шт; б – урожайность растений пшеницы сорта Эстер: НСР 05 (урожайность сорт Эстер) 0,6 г/сосуд

Рисунок 2 - Влияние различных способ обработки селеном на элементы продуктивности (а) и урожайности (б) яровой пшеницы сорта Злата при оптимальном увлажнении почвы

Примечание: а – элементы продуктивности растений пшеницы сорта Злата: НСР 05 (зачаточные цветки) 2 шт; НСР 05 (число колосков) 0,7 шт; НСР 05 (число зерен) 1,1 шт; б – урожайность растений пшеницы сорта Эстер: НСР 05 (урожайность сорт Эстер) 0,7 г/сосуд

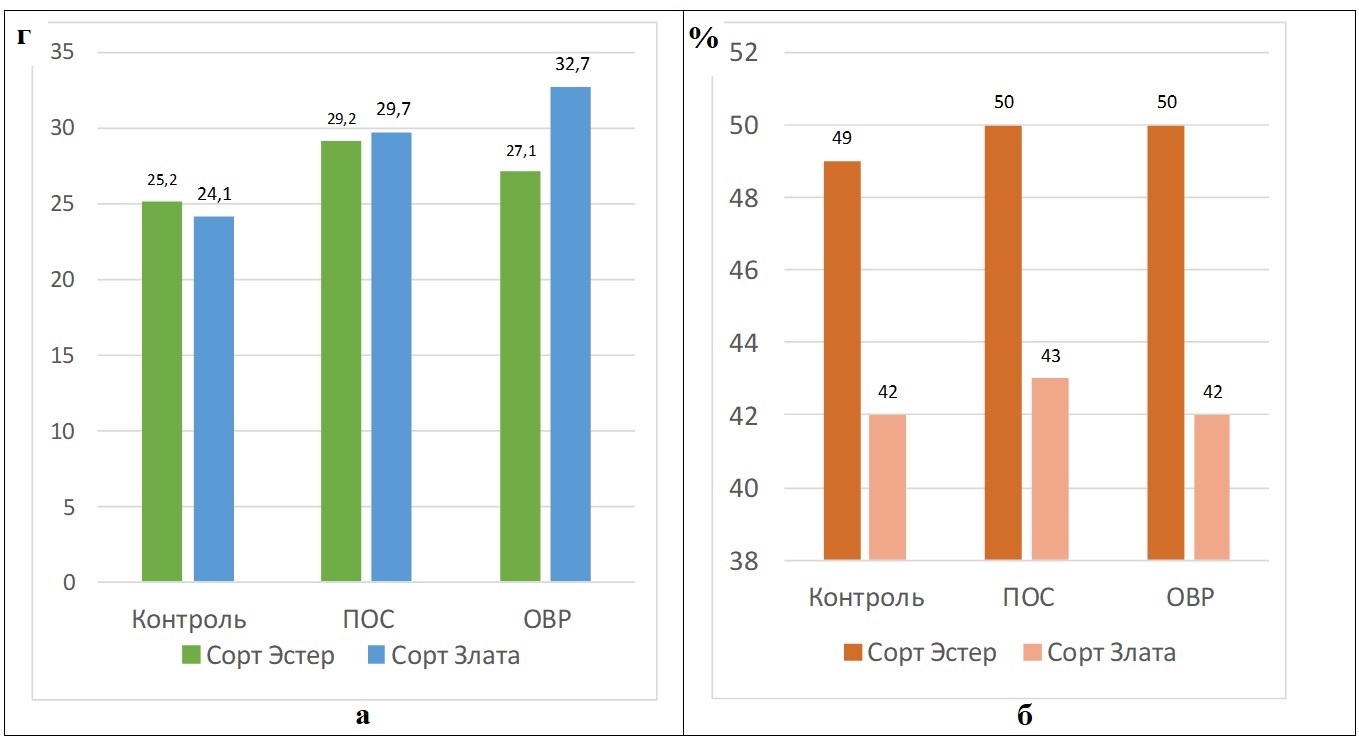

Рисунок 3 - Влияние различных способов обработки селеном на массу 1000 зерен (а) и коэффициент хохзяйственной эффективности фотосинтеза (б) яровой пшеницы при оптимальном увлажнении почвы

Примечание: а – масса 1000 зерен: НСР 05 (сорт Эстер) 1,2 г; НСР 05 (сорт Злата) 1,6 шт; б – коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза

Выявлено, что в условиях оптимального водообеспечения почвы влагой пшеница сорта Эстер оказалась более отзывчивой на применение селена, чем пшеница сорта Злата, что связано с сортовыми особенностями растений пшеницы. Об этом же свидетельствует и изменение величины коэффициента хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз) (рис. 3б). У растений пшеницы сорта Эстер коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза оставил 50%, у растений пшеницы сорта Злата – 43%.

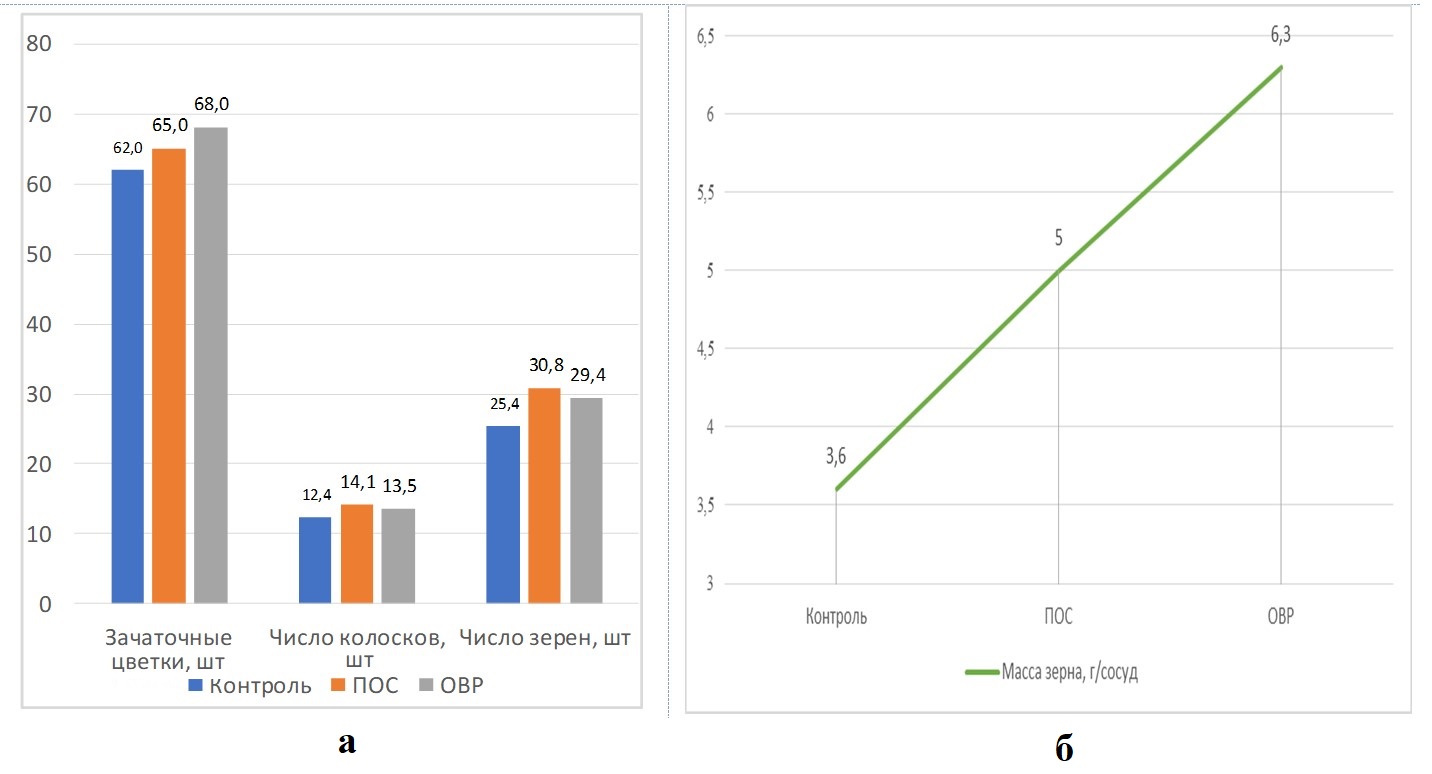

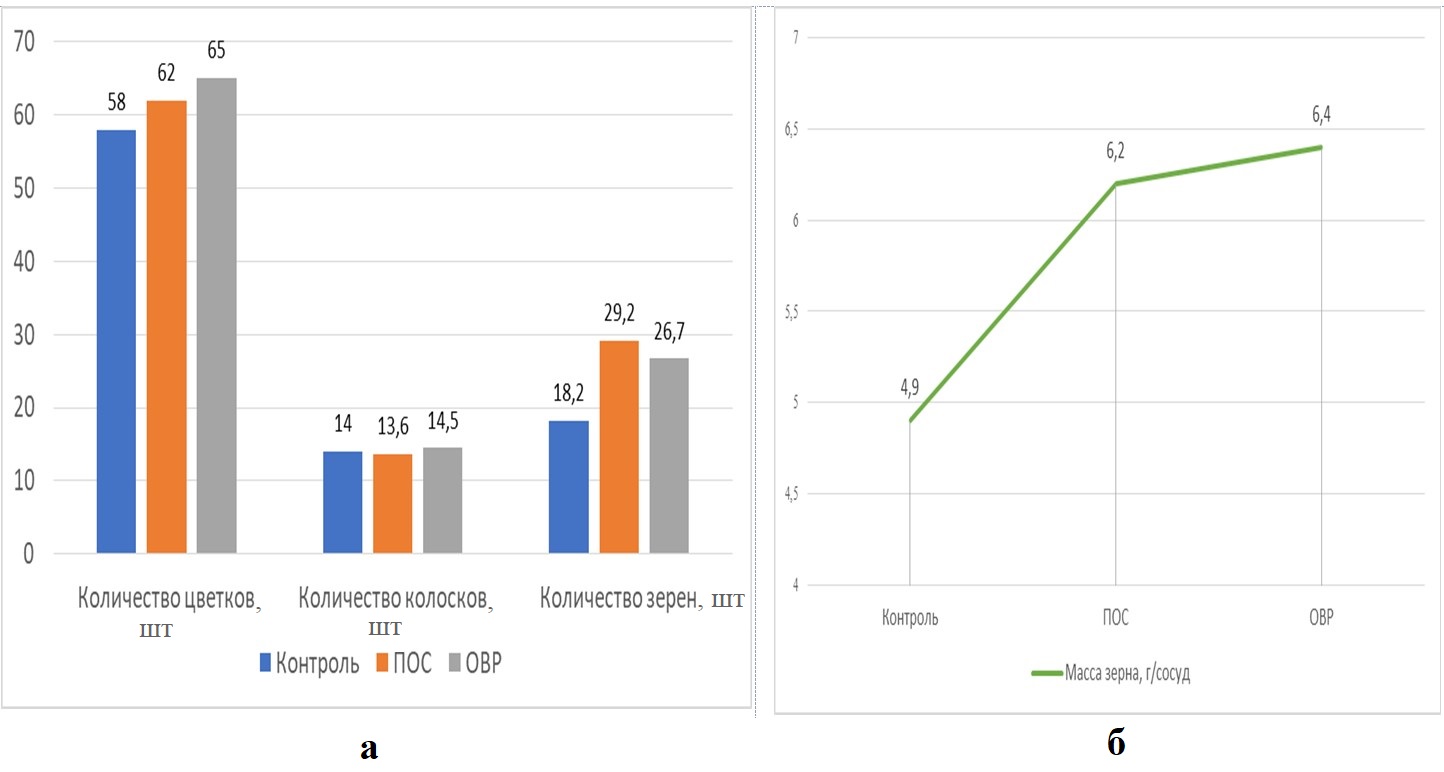

Рисунок 4 - Влияние различных способ обработки селеном на элементы продуктивности (а) и урожайности (б) яровой пшеницы сорта Эстер при оптимальном переувлажнении почвы

Примечание: а – элементы продуктивности растений пшеницы сорта Эстер: НСР 05 (зачаточные цветки) 2,9 шт; НСР 05 (число колосков) 0,7 шт; НСР 05 (число зерен) 1,5 шт; б – урожайность растений пшеницы сорта Эстер: НСР 05 (урожайность сорт Эстер) 0,4 г/сосуд

Рисунок 5 - Влияние различных способ обработки селеном на элементы продуктивности (а) и урожайности (б) яровой пшеницы сорта Злата при оптимальном переувлажнении почвы

Примечание: а – элементы продуктивности растений пшеницы сорта Злата: НСР 05 (зачаточные цветки) 3 шт; НСР 05 (число колосков) 0,7 шт; НСР 05 (число зерен) 1,2 шт; б – урожайность растений пшеницы сорта Эстер: НСР 05 (урожайность сорт Эстер) 0,2 г/сосуд

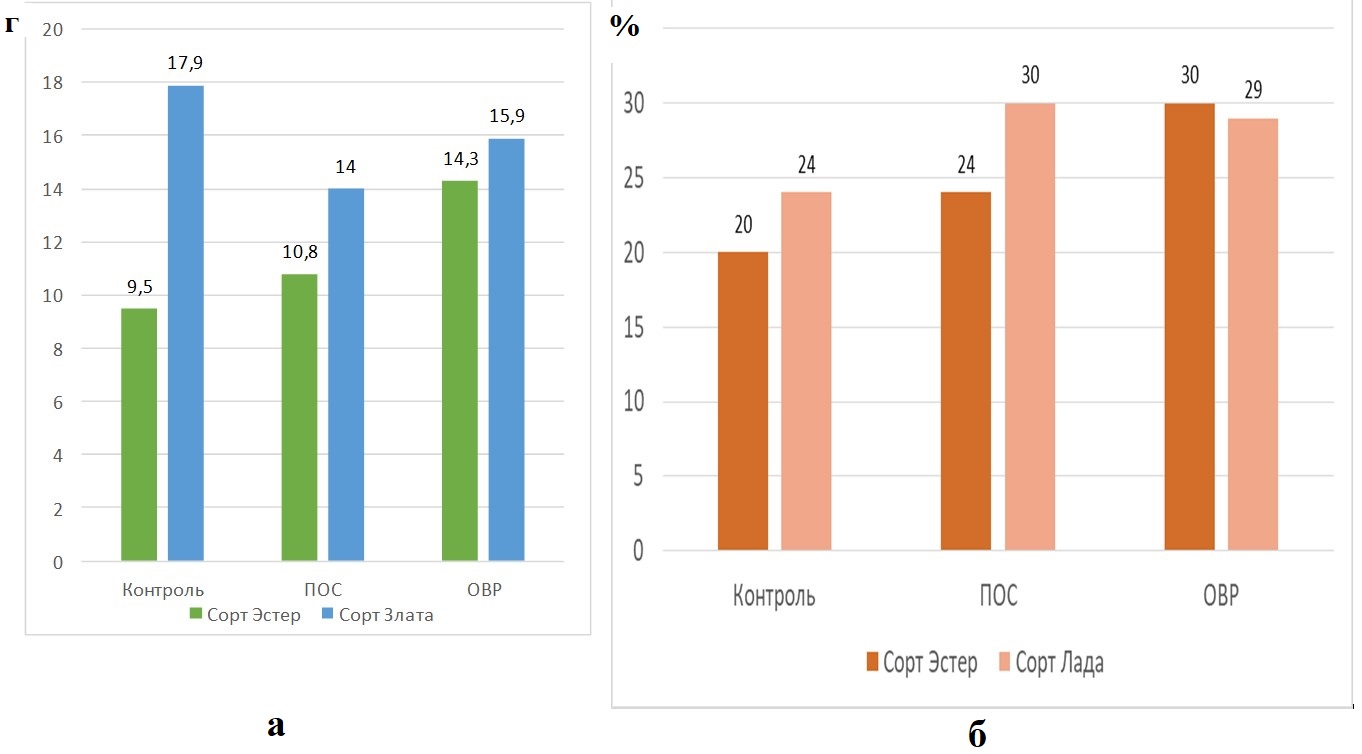

Рисунок 6 - Влияние различных способов обработки селеном на массу 1000 зерен (а) и коэффициент хохзяйственной эффективности фотосинтеза (б) яровой пшеницы при оптимальном увлажнении почвы в избыточных условиях увлажнения почвы

Примечание: а – масса 1000 зерен: НСР 05 (сорт Эстер) 0,7 г; НСР 05 (сорт Злата) 0,8 шт; б – коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза

Также стоит отметить, что коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза (рис. 6б) возрастал при применении селена по сравнению с вариантами контроля как при обработке семян у пшеницы сорта Эстер до 24% против 20% в контрольном варианте, у сорта Злата до 30% против 24% в контрольном варианте. При опрыскивании вегетирующих растений Кхоз повысился до 30% против 20 в контроле и до 29% против 24 % в кортале соответственно. При этом у пшеницы сорта Эстер селен проявил высокую эффективность при опрыскивании вегетирующих растений на все показатели элементов продуктивности. Это и привело к наибольшему приросту урожайности при опрыскивании вегетирующих растений. У растений сорта Злата селен обладает одинаково высокой эффективностью как при обработке семян, так и при опрыскивании вегетирующих растений. Таким образом, при переувлажнении растений в период выращивания проявились сортовые особенности изучаемых сортов пшеницы.

4. Заключение

В исследованиях выявлена положительная роль селена при благоприятных условиях водообеспечения. Урожайность изучаемых сортов пшеницы значительно увеличилась при применении селена. Результаты показывают, что растения сорта Эстер и растения сорта Злата реагируют по-разному на внесение микроэлемента. У растений сорта Эстер увеличение урожая зерна определялось технологией внесения селенита натрия. При обработке семян перед посевом возрастали количество зерен в колосе и масса 1000 зерен. При фолиарной обработке семян — только масса 1000 зерен. У сорта Злата обработке семян селеном изменилось среднее количество зерен в колосьях, при фолиарной обработке выполненность зерен.

Также на основании проведенных исследований сделан вывод о положительном действии различных способов внесения селена на процессы закладки генеративных органов пшеницы, в итоге увеличивая ее урожайность. Особенно эффективным оказалось внесение селена в условиях благоприятного водообеспечения при выращивании пшеницы сорта Эстер.

Отмечено, что переувлажнение почвы вызывает негативные реакции растений. Происходит резкое снижение зерновой продуктивности растений пшеницы изучаемых сортов. Снижение урожайности определялось нарушением процессов синтеза ассимилятов, а также ингибированием механизмов их передвижения и акцепторной способности зерновок их накапливать. Следовательно, необходимо принимать меры по предотвращению отрицательных реакций растений при переувлажнении почвы, чтобы сохранить такое состояние растений пшеницы, когда можно получить максимально возможный в данных условиях урожай растений. В данных условиях использование селенита натрия способствует снижению негативных реакций растений на переувлажнение почвы, особенно сорта Эстер. Селен сохраняет достаточный уровень функционирования генеративных органов, что обеспечивает прохождение этапов развития зачаточных цветков, увеличения тем самых доли их реализации в зерна и возрастание их выполненности. В результате происходит возрастание урожайности пшеницы. Важно отметить, что эффективность применения селена может определяться сортовой спецификой пшеницы и способом внесения элемента.